Пункция голеностопного сустава показания – Пункция голеностопного сустава: что это, показания и проведение

Пункция голеностопного сустава: что это, показания и проведение

Патологии голеностопного сустава считаются самыми распространенными среди всех заболеваний двигательного и опорного аппарата. Это могут быть нарушение метаболических процессов, воспаление, повреждение, наличие опухоли. Для постановки верного диагноза нередко доктора дают пациенту направление на пункцию.

Пункция голеностопного сустава: что это

Под пункцией суставов голени и стопы понимают прокол сочленения в определенном месте с лечебной или диагностической целью. Эту манипуляцию еще называют артроцентез. Она дает возможность узнать, в каком состоянии находится синовиальная жидкость, а также ввести некоторые лекарственные препараты в очаг поражения.

Пункция способна помочь определить туберкулез, возбудителей волчанки, ревматоидные элементы, атипичные клетки, аллергию. Перед установкой эндопротеза часто делают артроцентез.

Показания и противопоказания

Пункция суставов голени и стопы показана в таких случаях:

- Диагностика воспаления в сочленении.

- Наличие избытка синовиальной или гнойной жидкости.

- Поражение тканей суставов аллергенами.

- Вследствие травмы в сочленении скопился экссудат (кровь).

- Планируется сложная операция на голеностопе.

- Нужно выявить специфическую системную патологию.

Выполняют артроцентез при гнойном артрите, бурсите, синовите, гемартрозе.

В некоторых ситуациях пункция запрещена. Стоит отказаться от такой процедуры, если:

- На месте проведения артроцентеза имеется острый гнойно-воспалительный процесс, сильный ожог, сыпь, фурункулез, пиодермия.

- Прием антиагрегантов и антикоагулянтов в течение долгого периода.

- Наличие соматического заболевания.

- Имеются проблемы в свертывающей системе крови.

Проведение

Пункция может проводиться на любом участке сочленения. Выполняет ее специалист в сфере ортопедии или травматологии. Выбирается самая безопасная точка – наружная поверхность голеностопа, точка между наружной поверхностью лодыжки и сухожилием разгибателя пальцев. Проходит манипуляция с соблюдением правил антисептики.

Проводится пункция голеностопного сочленения при помощи специального шприца. Его объем составляет 10-20 г. Длина иглы достигает 5-6 см, а толщина – 1-2 мм. Если процедура делается с целью забора жидкости, то применяются тонкие иглы. Это уменьшает риск травматизации. Поскольку прокол проводится тонкой иглой, сильной боли человек не чувствует. Для удаления вязкой жидкости (гноя) применяются более толстые иглы.

Алгоритм проведения:

- Обрабатывается место прокола йодом, потом — спиртом.

- Вводится обезболивающее средство.

- Спустя пару минут делается прокол. Игла вводится в суставную сумку на глубину 1-1,5 см.

- Вынимается игла.

- Зона прокола обрабатывается спиртом.

- На область проведения манипуляции накладывается пластырь. Иногда используется тугая повязка, иммобилизирующая шина.

Если процедура выполняется с диагностической целью, то откачанное содержимое отправляется на исследование. Манипуляция занимает около пяти минут. Чтобы избежать осложнений после манипуляции пациент должен находиться под контролем медиков. Но допускается и амбулаторное лечение.

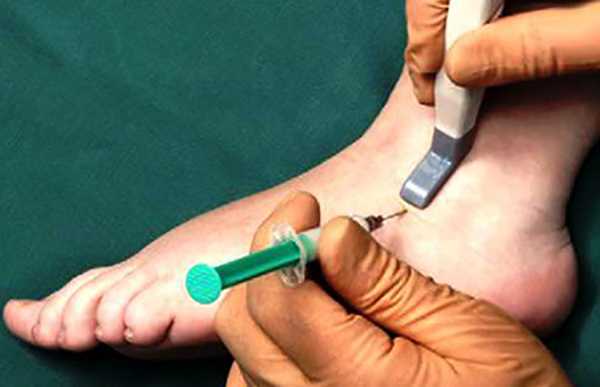

Обычно артроцентез делают под контролем УЗИ. Это позволяет предотвратить травматизацию сосудистых стенок. В этом случае применяют ультразвуковые иглы. Они оснащены лазерными насечками и обеспечивают видимость на мониторе аппарата УЗИ.

Возможные осложнения

Суставная оболочка нежная и при повреждении долго восстанавливается. При соблюдении всех правил проведения, выполнении процедуры при отсутствии противопоказаний, осложнений обычно не возникает. Неприятные последствия (по данным статистики) возникают в 0,1% всех случаев.

Возможные осложнения:

- Проникновение инфекции.

- Развитие воспаления гнойного типа.

- Уменьшение объема экссудата и, как следствие, развитие воспаления и разрушение ткани хряща (если процедура проводилась с целью забора биоматериала).

- Попадание сыворотки в полость суставной сумки.

- Повреждение сосудов, нервных волокон, хряща или костной ткани голеностопа.

Во избежание развития описанных выше осложнений доктору следует соблюдать технику проведения артроцентеза. Если во время процедуры выявляются неподвижность голеностопа, деформация сустава, плохая свертываемость плазмы, то манипуляцию стоит прекратить. Пациенту стоит соблюдать рекомендации специалиста по уходу за голеностопом после процедуры. Обычно врачи советуют:

- Пару дней не снимать наложенную повязку.

- Не делать компрессы на область манипуляции.

- Не давать физическую нагрузку на голеностоп.

- Не мочить и не растирать кожу в том месте, где был прокол.

- Беречь место прокола от попадания грязи и пыли, воздействия низких температур.

- При появлении признаков инфицирования сразу обращаться в поликлинику.

Для более скорого заживления и купирования болевого синдрома разрешается применять специальные мази. Доктор может порекомендовать физиотерапевтические процедуры, прием анальгетиков и противовоспалительных средств.

Похожие материалы:

sustavos.ru

10.11. Пункция суставов

Показания. Пункция суставов применяется с диагностической и лечебной целями для определения характера содержимого в нем (выпот, кровь), удаления этого содержимого из полости сустава и введения антисептических растворов илиантибиотиков. Для прокола пользуются 10-20-граммовым шприцем, снабженным толстой иглой, реже применяют тонкий троакар (для коленного сустава). Перед проколом сустава проводят подготовку инструментария, рук хирурга и операционного поля, как для всякого хирургического вмешательства.

Обезболивание — местная новокаиновая анестезия. Для выполнения прокола сустава рекомендуется, прежде чем сделать вкол иглы, кожу в этом месте сдвинуть пальцем в сторону. Этим достигается искривление раневого канала (где проходила игла) после того как игла будет извлечена, и кожные покровы встанут на место. Такое искривление раневого канала предохраняет от вытекания содержимого сустава после извлечения иглы. Иглу продвигают медленно, до появления ощущения, свидетельствующего о проколе капсулы сустава. После окончания операции иглу быстро извлекают и место прокола заклеивают коллодием или пластырем. Конечность обязательно иммобилизируют гипсовой повязкой или шиной.

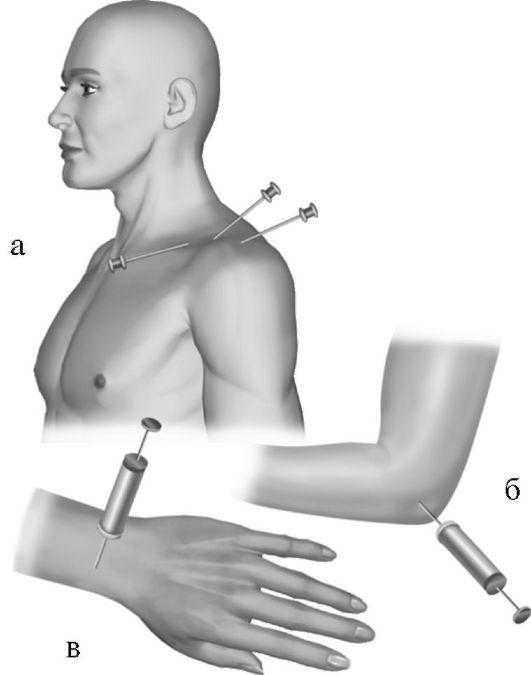

10.11.1. Пункция суставов верхних конечностей

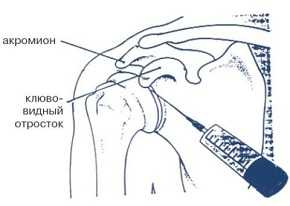

Прокол плечевого сустава

Пункцию плечевого сустава при наличии соответствующих показаний можно производить как с передней поверхности, так и с задней. Для того чтобы сделать прокол сустава спереди, прощупывают клювовидный отросток лопатки и непосредственно под ним делают прокол. Иглу продвигают кзади, между клювовидным отростком и головкой плечевой кости, на глубину 3-4 см. Прокол плечевого сустава сзади проводят через точку, расположенную ниже заднего края верхушки акромиального отростка, в ямке, образованной задним краем дельтовидной мышцы и нижним краем m. supraspinatus. Иглу проводят кпереди по направлению к клювовидному отростку на глубину 4-5 см (рис. 10-8 а).

Прокол локтевого сустава

Руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом. Вкол иглы производят сзади между латеральным краем olecranon и нижним краем epicondilis lateralis humeri, непосредственно над головкой лучевой кости. Верхний заворот сустава пунктируют над верхушкой локтевого отростка, продвигая иглу вниз и кпереди. Пункцию сустава по медиальному краю локтевого отростка не применяют из-за опасности повреждения локтевого нерва (см. рис. 10-8 б).

Прокол лучезапястного сустава

Так как суставная капсула с ладонной поверхности отделена от кожи двумя слоями сухожилий сгибателей, то более доступным местом для пункции является тыльно-лучевая поверхность. Вкол производят на тыльной поверхности области сустава в точке пересечения линии, соединяющей шиловидные отростки лучевой и локтевой костей, с линией, являющейся продолжением второй метакарпальной кости, что соответствует промежутку между сухожилиями

10.11.2. Пункция суставов нижних конечностей

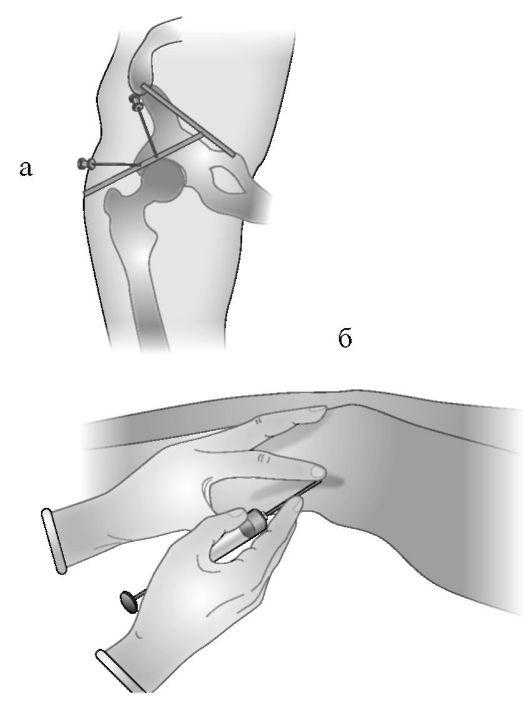

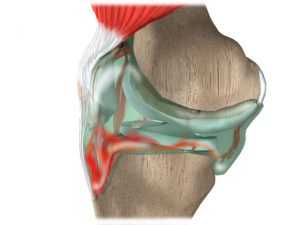

Пункция коленного сустава

Показания: гемартроз, внутрисуставные переломы.

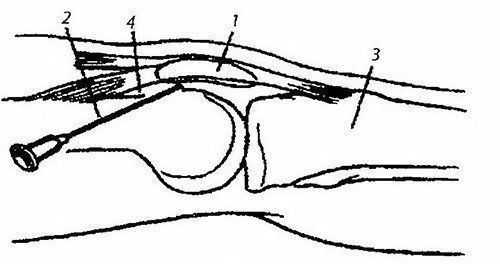

Техника. Обрабатывают кожу спиртом и йодом. С наружной стороны надколенника анестезируют кожу 0,5% раствором новокаина. Иглу направляют параллельно задней поверхности надколенника и проникают в сустав. Шприцем эвакуируют кровь из сустава. При наличии внутрисуставных переломов после удаления крови в сустав вводят 20 мл 1% раствора новокаина для анестезии места перелома (рис. 10-9).

Рис.

10-9. Пункция

коленного сустава

Рис.

10-9. Пункция

коленного сустава

Прокол верхнего заворота коленного сустава чаще всего производят у латерального края основания надколенника. Иглу продвигают перпендикулярно оси бедра под сухожилие четырехглавой мышцы на глубину 3-5 см. Из этой точки можно осуществить и пункцию коленного сустава. При этом иглу направляют вниз и внутрь между задней поверхностью надколенника и передней поверхностью эпифиза бедренной кости.

Осложнений при соблюдении техники и асептики не наблюдается.

Пункция тазобедренного сустава

Пункцию тазобедренного сустава можно осуществить с передней и боковой поверхностей. Для определения точки вкола пользуются установленной схемой проекции сустава. Для этого проводят прямую линию от большого вертела к середине пупартовой связки. Середина этой линии соответствует головке бедра. В установленной таким способом точке делают вкол иглы, которую проводят перпендикулярно плоскости бедра на глубину 4-5 см, пока она не достигнет шейки бедра. Затем иглу поворачивают несколько кнутри и, продвигая ее вглубь, проникают в полость сустава (рис. 10-10). Пункцию верхнего отдела сустава можно произвести также над верхушкой большого вертела, проводя иглу перпендикулярно длинной оси бедра. По мере проникновения в ткани игла упирается в шейку бедра. Придав игле слегка краниальное направление (вверх), попадают в сустав.

Рис.

10-10. Пункция

тазобедренного сустава.

Рис.

10-10. Пункция

тазобедренного сустава.

а — схема пункции тазобедренного сустава; б — методика пункции тазобедренного сустава

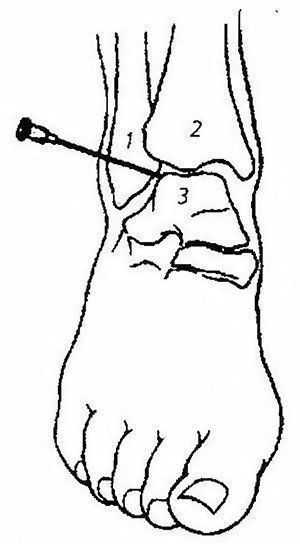

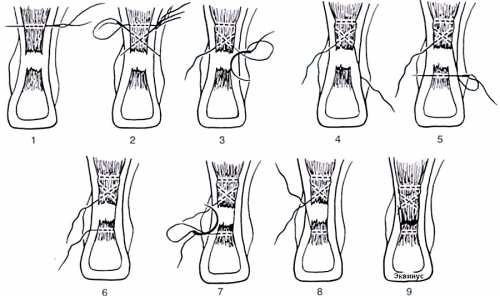

Пункция голеностопного сустава

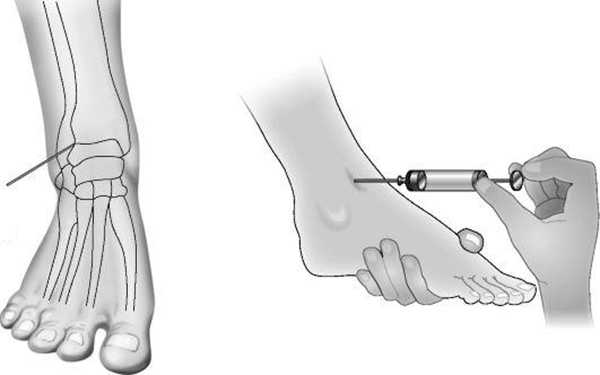

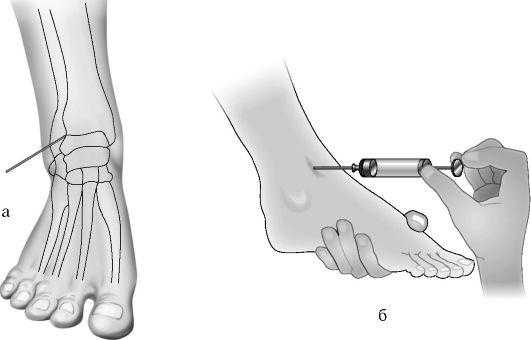

Пункцию голеностопного сустава можно осуществлять с наружной или внутренней поверхности. Для определения точки прокола пользуются схемой проекции сустава (рис. 10-11 а, б). Точка пункции по наружной поверхности сустава находится на 2,5 см выше верхушки латеральной лодыжки и на 1 см кнутри от нее (между латеральной лодыжкой и m. extensor digitorum longus). Точка пункции по внутренней поверхности сустава расположена на 1,5 см выше медиальной лодыжки и на 1 см кнутри от нее (между внутренней лодыжкой и m. extensor halucis longus). После анестезии мягких тканей в намеченной точке производят пункцию сустава, вводя иглу между таранной костью и лодыжкой. Удаляют жидкость или кровь из полости сустава, при необходимости вводят лекарственное вещество (антибиотики, антисептики).

Рис.

10-11. Пункция

голеностопного сустава.

Рис.

10-11. Пункция

голеностопного сустава.

а — схема проекции голеностопного сустава; б — методика пункции голеностопного сустава

studfiles.net

Пункция суставов. Необходимость и методика проведения

Пункция суставов — это хирургическая процедура набора материала для проведения анализа их состояния, производимая введением иглы непосредственно в суставную сумку. Основная цель такого вмешательства заключается в проникновение непосредственно в полость сустава и получения образца синовиальной жидкости. Такая тонкая и весьма осторожная процедура необходима для точной диагностики в сложных случаях по медицинским показаниям.

Предназначение

Основным предназначением синовиальной жидкости является проведение питательных и лекарственных препаратов в хрящевую ткань для обеспечения хорошей работы всех составляющих частей сустава. Помимо этого, она осуществляет фильтрацию сустава, а наличие в ней посторонних субстанций типа белка или мочевой кислоты свидетельствуют о наличии изменений или деформаций.

В здоровом состоянии при отсутствии воспалительного процесса жидкость достаточно имеет вязкую консистенцию и абсолютную чистоту, без каких-либо помутнений или изменений.

Если врач на первый взгляд фиксирует помутнение в синовиальной жидкости, этот факт свидетельствует о наличии в ней посторонних элементов и клеток. Обнаружение крови практически напрямую указывает на травматические повреждения менисков или хрящевой ткани.

Мутное состояние жидкости свидетельствует о воспалительных процессах различной этиологии, состоящих из следующих стадий:

- на первой стадии чётко наблюдается замутнение жидкости и покраснение синовиальной мембраны;

- на втором этапе обнаруживается присутствие особого белка фибрина, ответственного за проявление непосредственного воспалительного процесса;

- на третьей стадии кроме покраснения синовиальной мембраны уже отчётливо наблюдается её утолщение.

- четвёртый этап уже свидетельствует о разрушении костных тканей или образованиях кистозных деформаций.

Необходимость проведения пункции

Применению данного вида медицинского вмешательства производят по двум основным показаниям — диагностическим или лечебным.

Диагностические показания для пункции суставов показаны в случаях:

- проведения теста на состояние полости сустава, наличия инородных включений, нагноений или крови вследствие деформирующих или травматических изменений;

- необходимости биохимического анализа образца синовиальной жидкости;

- необходимости диагностирования физического состояния менисков.

Даже на стадии проведения процедуры возможно получение исчерпывающего количества информативного материала, так как визуальная картина поступающей в шприц жидкости позволяет оценить её состояние, наличие или отсутствие сгустков крови или гнойных выделений, общей консистенции. Биохимический анализ более подробно проявляет и даёт возможность диагностировать виды патологий, имеющих место в суставной сумке.

Пункции в лечебных целях производятся:

- для откачивания посторонних примесей, обнаруженных в суставе. Такой вид процедур оказывает эффективное противовоспалительное воздействие;

- для ввода в полость сустава лекарственных препаратов, таких, как анестетики при проведении оперативного вмешательства или антибиотики при развивающемся воспалительном процессе;

- в случаях развития гематом, являющихся следствием гемартроза, пункции применяются для забора крови из образований.

Существует ещё одно существенное показание для проведения пункции — введение в суставную сумку кислорода. Такая процедура оправдана при наличии следующих заболеваний:

- артрозы суставов;

- дистрофические изменения опорно-двигательной системы различной этиологии;

- плечелопаточный периартрит;

- при диагностировании посттравматического артроза в качестве профилактического средства.

Противопоказания к проведению пункции

Проведение процедуры категорически противопоказано в следующих случаях:

- развития острого гнойно-воспалительного процесса;

- при наличии у больного болезней, связанных с нарушением свёртываемости крови.

Эти противопоказания являются абсолютными, однако существует несколько условий относительного характера, которые в состоянии отменить проведение необходимой процедуры:

- по каким-либо личным основаниям больного, его отказ от проведения такого рода манипуляции является достаточным основанием для отмены пункции. Задача врача в данном случае состоит в информировании больного о необходимости проведения процедуры и получении точного и подробного анализа образца для составления оптимального порядка лечения;

- наличие соматических патологий, которые проведение пункции способно усилить, тем самым ухудшив состояние пациента;

- длительный приём человеком антикоагулянтов и антиагрегантов также может служить основанием для отмены процедуры.

Методика проведения пункции

Процедура производится следующим образом:

- пункция суставной жидкости осуществляется при помощи шприца объёмом десять или двадцать миллилитров с пятисантиметровой иглой толщиной в один-два миллиметра. В случаях введения лекарственных препаратов в сустав применяется игла толщиной в один миллиметр, для откачивания суставной жидкости или взятия её образца используется игла толщиной в два миллиметра;

- эта тонкая и ответственная процедура производится только высококвалифицированным специалистом. Здесь чрезвычайно важно введение иглы в суставную сумку не глубже полутора сантиметров. При этом необходимо сосредоточить внимание на кончике иглы, чтобы ни в коем случае не повредить синовиальную оболочку;

- по окончании проведения пункции место прокола фиксируется тугой повязкой, позволяющей предотвратить развитие осложнений. Следует отметить, что методика проведения такого рода процедур различается в зависимости от места осуществления пункции.

Особенности пункции для различных видов суставов

Каждый сустав отличен по строению, и потому, подход к подготовке и проведению пункции отличен для разных участков тела. Медицинский специалист в совершенстве владеет знаниями об их строении, чтобы производить процедуру пункции, не задевая иглой области, окружающие место обследования или лечения.

Пункция тазобедренного сустава

Когда прокол производится на передней части тела, необходимо точно определить место вхождения иглы. Оно располагается посередине линии, проведённой от самой верхней точки большого вертела к линии, расположенной посредине внутренней и средней третьей связкой паховой области.

В случае бокового введения иглы место прокола располагается над большим вертелом тазобедренного сустава. Главное — это правильно сделать пункцию тазобедренного сустава. Для этого всегда следует обращаться к специалистам.

Пункции плечевого сустава

Пункции этого сустава по локации исполнения бывают трёх видов:

- передняя;

- боковая;

- задняя.

Техника исполнения идентична для всех трёх вариаций. Отличие только в способе введения иглы в отношении акромиально-ключичного сочленения.

Непосредственно прокол осуществляется перпендикулярно, далее возможно изменение направления иглы по необходимости. Иглу вводят до набора в шприц образца или момента появления ощущения провала иглы в пустоту.

При проведении процедуры с проколом спереди больной укладывается на спину. При боковом проколе больной устраивается на другом боку и вытягивает руку вдоль тела. Процедура с осуществления прокола сзади больного необходимо уложить лицом вниз.

Пункции коленного сустава

Процедура проводится введением иглы в область верхнего края надколенника в направлении кости, отвечающей за манипуляции вращения сустава.

Пункции голеностопного сустава

Ввод иглы производится в область, находящуюся между сухожилиями разгибателя пальцев с наружной поверхностью лодыжки.

Пункции спинного мозга

Это очень важная и ответственная процедура, когда введение иглы производится непосредственно в поясничный отдел позвоночного столба. Подобного рода пункции проводятся как в диагностических, так и в лечебных целях. Таким способом, например, вводится обезболивание, предваряющее хирургическое вмешательство.

Если говорить о диагностике, то пункции спинного мозга позволяют выявить такие серьёзные заболевания, как менингит, абсцессы, сифилис, энцефалит и даже опухоли мозга.

После проведения пункции

После проведения процедуры необходимо обратить особое внимание наследующие факторы:

- так как пункция — это, по сути, нарушение кожного покрова, она сопровождается небольшим травматическим синдромом;

- перед непосредственным проведением процедуры производится анестезия больного, чтобы не доставлять ему болевых ощущений. После окончания действия обезболивания человеку может доставлять боль область прокола, но болезненные ощущения исчезают за два-три дня;

- в области проведения пункции иногда возникают отёки, в связи с чем, больному необходимо воздержаться от физических нагрузок. Необходимо также оберегать место прокола от перегревов и переохлаждения, попадания в него пыли и грязи;

- для обезболивания и рассасывания отёков допускается использование мазей для суставов, а также назначенные врачом физиотерапия, приём препаратов противовоспалительного и обезболивающего действия.

Возможные риски и осложнения

В случаях допущения нарушений в проведении данной процедуры, в результате которых произошли деформации синовиальной оболочки, возможны множественные осложнения в будущем. В связи с этим, необходимо тщательное изучение и подготовка к её проведению, так как ткань синовиальной оболочки чрезвычайно нежная по структуре и потребуется длительный период времени для восстановления.

Она очень восприимчива к патогенным бактериям, а потому предварительная обработка и дезинфекция области прокола сначала йодом, а затем спиртом для удаления йодной плёнки и предотвращения внутреннего ожога.

Забор синовиальной жидкости, количество которой в суставе ограниченно, уменьшает её объём и может быть причиной осложнений и возникновения воспалительных процессов, приводящих в дальнейшем к разрушениям хрящевой ткани. Все эти факторы необходимо учитывать при назначении, подготовке и проведении пункции суставов.

tazobedrennyj-sustav.com

Пункция суставов, околосуставных сумок и сухожильных влагалищ

Пункция суставов и других синовиальных образований в ревматологии используется очень широко. Исследование их содержимого имеет большое диагностическое и прогностическое значение.К пункции прибегают в случаях накопления в суставе, синовиальной сумке или сухожильном влагалище избыточного количества содержимого — синовиальной жидкости, гноя, крови, что характерно для выраженных воспалительных процессов или травмы. Пункция в ревматологии используется в диагностических и лечебных целях при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит, псориатическая артропатия и подагра, а также травматическое повреждение сустава и синовиальных образований.

При дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов пункция производится лишь в случаях развития выраженного вторичного синовита. Накопление в суставе большого количества жидкости сопровождается выраженным болевым синдромом, эвакуация избыточной жидкости облегчает страдания пациента. Поэтому пункция сустава таким больным нередко применяется как неотложная лечебная мера. Особенно интенсивные боли бывают при некоторых инфекционных артритах (например, гонорея).

Пункция сустава и околосуставпых образований чрезвычайно важна для диагностики. По характеру пунктата в ряде случаев можно с определенностью судить о генезе патологии. Например, наличие гноя свидетельствует об инфекционной ее природе, наличие крови — чаще о травме.

Полученная при пункции жидкость подлежит лабораторному исследованию. Пунктирующий врач обязан указать количество добытой жидкости, ее вид, характер и под каким давлением она набирается в шприц. Пункцию может проводить не только хирург, но и любой подготовленный врач со строгим соблюдением правил асептики и антисептики. Исключительную осторожность надо соблюдать при пункции тазобедренного сустава, его анатомические особенности требуют большого опыта.

При пункции необходимо соблюдать следующие условия:

• манипуляция выполняется в операционной или чистой перевязочной;

• перед пункцией необходимо подготовить соответствующим образом операционное поле; локальное обезболивание лидокаином проводится лить при сильном беспокойстве больного; правильное и быстрое введение иглы боли не вызывает;

• во время пункции суставов верхних конечностей больной сидит, положив руки на столик, пункция суставов нижних конечностей проводится в лежащем положении больного;

• для пункции используется 10 мл стерильный шприц с тонкой иглой, стерильные пробирки и предметные стекла;

• прокол делается в рекомендуемом месте для каждого сустава или около-суставного образования;

• пункция выполняется быстро, после прокола кожи необходимо в шприце создать небольшой вакуум оттягиванием поршня; продвигая иглу вглубь, производится отсасывание жидкости;

• при пункции сустава с избыточным содержимым в лечебных целях удаляется максимальное его количество;

• после удаления иглы место прокола смазывается настойкой йода и покрывается стерильной повязкой.

Пункция каждого сустава должна проводиться в строго определенном (наиболее доступном) месте, что окажется более эффективным и позволит избежать осложнений.

Во время пункции сустава или других синовиальных образований с лечебной целью могут вводиться необходимые медикаменты (антибиотики, новокаин, глюкокортикостероидные гормоны, противовоспалительные средства и др.).

Особенно широко применяются ГКС гормоны, дающие быстрый противовоспалительный местный эффект. Эти препараты вводятся как при неинфекционных артритах, так и при инфекционных, исключая туберкулезный артрит и гемартроз. При распространенных артритах к лечебной пункции прибегают реже, в этих случаях более эффективной является не локальная терапия, а общетерапевтическая.

Приводим информацию о местах пункции отдельных суставов (Насонова В.А., Бунчук Н.Б., 1997).

Коленный сустав. Лучшим считается ретрапателлярный доступ с наружной или внутренней стороны сустава при максимально разогнутом его положении (рис. 263). Четырехглавая мышца при этом должна быть максимально расслабленной, а надколенник смещен медиально или латералыго. Иглу вводят до момента ее касания хряща надколенника.

Пробную пункцию можно делать па уровне межсуставной линии, что обеспечит попадание иглы в полость сустава, а не в заворот, а также у внутреннего или наружного края собственной связки надколенника.

Рис. 263. Пункция коленного сустава: 1 — надколенник; 2 — бедренная кость; 3 — большеберцовая кость; 4 — супрапателлярная сумка

Голеностопный сустав (рис. 264). Пункция делается в зависимости от локализации патологического процесса и места наибольшего скопления жидкости в суставе. При решении врача о необходимости пунктировать с наружной стороны сустава укол делается на средине между крайним сухожилием разгибателя пальцев и передним краем наружной лодыжки. Если необходимо пунктировать с внутренней стороны сустава, то укол делается в промежутке между крайним внутренним сухожилием длинного разгибателя большого пальца и передним краем внутренней лодыжки.

Рис. 264. Пункция голеностопного сустава: 1 — малоберцовая кость; 2 — большеберцовая кость; 3 — таранная кость

При пункции спереди на тыльной поверхности голеностопного сустава проводят условную линию, соединяющую концы лодыжек, и делят ее на 3 части. На границе наружной и средней трети и на 1 см выше производят пункцию на глубину 2-3 см. При правильном выборе точки врач ощущает «провал» иглы.

И.А. Реуцкий, В.Ф. Маринин, А.В. Глотов

medbe.ru

Пункция голеностопного сустава техника выполнения

Как лечить гигрому?

Многие годы безуспешно боретесь с БОЛЯМИ в СУСТАВАХ?

Глава Института заболеваний суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы просто принимая каждый день…

Читать далее »

Несмотря на всю “безобидность” такого образования, как гигрома, избавиться от нее мечтают многие. Некоторые люди хотят удалить синовиальную кисту из-за эстетического дефекта, а у некоторых присутствуют медицинские показания к лечению, например, развитие болевого синдрома из-за сдавливания нервных волокон, нарушение кровотока из-за компрессии сосудов, ограничение подвижности в суставе, если опухоль располагается на сгибе конечности, нагноение содержимого гигромы.

Лечение гигромы может быть консервативным и хирургическим. В каждом случае необходимо подбирать терапию индивидуально, следуя рекомендациям врача и исходя из предпочтений пациента.

Важно знать и помнить! На сегодняшний день консервативное лечение гигромы применяется редко (отказ человека от операции или противопоказания к ней), так как такая терапия сопровождается развитием рецидива образования в 80-85% случаев. Единственным радикальным методом лечения считается удаление гигромы вместе с ее капсулой, а это возможно только с помощью хирургических методик.

Консервативные методы лечения

Как уже было сказано, вылечить гигрому консервативными способами трудно, но именно с такой терапии начинают свой путь к выздоровлению многие пациенты, ведь сразу ложиться под нож хирурга никто не хочет.

Медикаментозная терапия

Лечение шишки на руке или ноге медикаментами назначают только в случае асептического воспаления самой гигромы или окружающих ее тканей. Гнойное воспаление требует срочной хирургической операцией и последующей антибактериальной терапии.

Признаки воспаления гигромы:

- появление боли в области образования, особенно при надавливании на него;

- повышение температуры тела, как правило, к субфебрильным цифрам;

- увеличение размеров кисты за короткое время;

- покраснение кожи над шишкой;

- повышение температуры кожного покрова в проекции гигромы.

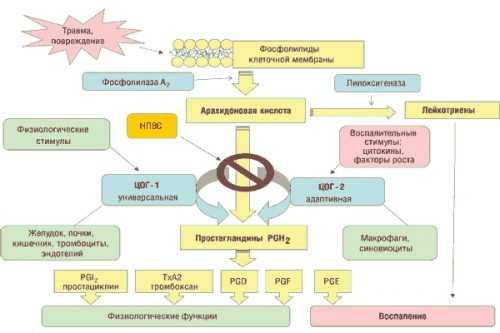

Применяют лекарственные средства из таких групп:

- Нестероидные противовоспалительные препараты (нимесулид, диклофенак, ибупрофен, мелоксикам), которые позволяют быстро устранить воспаление, избавить человека от боли. Такие средства назначают внутрь (таблетки, уколы), а также для внешнего применения (мази, гели).

- Глюкокортикостероидные мази (Дипросалик, Метизолон), которые быстро устраняют воспаление. Важно помнить, что применять их можно только в случае асептического процесса и ни в коем случае нельзя использовать при инфекционном воспалении.

- Антибактериальные препараты используют для устранения гнойного воспаления гигромы. Как правило, в качестве монотерапии их не применяют, так как патологический процесс распространяется быстрее, чем подействуют лекарства. Поэтому их целесообразно назначать после хирургического вскрытия и дренирования очага инфекции.

Пункция гигромы

Эта консервативная методика лечения гигромы применяется чаще всего. Процедура проста в выполнении, может проводиться под местной анестезией, а иногда и вовсе и без обезболивания. Врач прокалывает иглой от шприца кожу и новообразование под ней. При помощи шприца отсасывает содержимое кисты, а в ее полость вводит антисептический раствор или антибиотик, чтобы предупредить занесение инфекции во время процедуры. На место пункции наклеивают асептическую повязку.

К сожалению, иногда приходится делать по несколько таких проколов, чтобы избавиться от сухожильной кисты. Также после пункции часто развиваются рецидивы. А у некоторой части пациентов прокол провоцирует образование двух- и многокамерной гигромы, которую потом очень трудно удалить посредством операции. Основная причина таких неудач в том, что источник болезни (капсула гигромы) остается на своем месте, и в дальнейшем она опять начинает продуцировать вязкий секрет, который и накапливается в полости кисты.

Склеротерапия

Техника выполнения склеротерапии ничем не отличается от обычной пункции, но в последнее время пациенты стали все чаще обращаться к врачу именно за этим видом консервативной помощи при гигроме. После прокола образования и откачивания его содержимого в полость кисты вводят специальные склерозирующие вещества. Под их действием происходит “склеивание” стенок гигромы. В результате чего жидкости негде накапливаться, и рецидива быть не должно.

Эффективность такого лечения выше, чем обычной пункции, но стоит такая процедура дороже, так как препараты для склеротерапии не дешевые. Рецидивы также случаются, но намного реже. Еще одним недостатком склеротерапии можно считать невозможность проведения процедуры при больших размерах новообразования (можно использовать для гигромы не больше 1 см в диаметре).

Блокада с ГКС

Для блокады применяют кортикостероиды с продолжительным периодом действия, например, Дипроспан, Кеналог. Препарат вводят в полость гигромы шприцом после ее предварительной пункции, эвакуации содержимого и промывания антисептиками. ГКС способствует склеиванию стенок образования, кроме того, имеет выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффект, поэтому может применяться для устранения признаков асептического воспаления.

Раздавливание

Современная медицина не применяет больше этот метод. Но, к сожалению, лечение гигромы в домашних условиях еще включает раздавливание. Сделать это можно как случайно, так и по “хорошему совету” соседа или родственника.

Во-первых, раздавливание – это очень болезненный процесс, при котором не поможет даже местная анестезия. Во-вторых, во время этого процесса капсула гигромы просто разрывается, а ее содержимое проникает между мягкими тканями. Обычно это вреда не приносит, но в случае, если содержимое кисты было инфицированным, то процесс без препятствий начнет распространяться и может вызвать абсцесс, флегмону или даже сепсис. В-третьих, рецидив после такого лечения практически неизбежен. Учитывая вышесказанное, становится понятно, почему так делать не стоит.

Физиотерапия

Все физиотерапевтические процедуры применяют не с целью удаления гигромы или уменьшения ее размеров, так как они на это просто не способны, их используют для устранения болевого синдрома, ликвидации асептического воспаления, как этап реабилитации после хирургического иссечения кисты.

Чаще всего назначают такие физиопроцедуры:

- УВЧ;

- ультразвуковую терапия с гидрокортизоном, димексидом;

- магнитотерапию;

- парафиновые аппликации;

- ударно-волновое лечение;

- электрофорез;

- ультрафиолетовое облучение;

- солевые и грязевые ванны.

Следует знать! Любые физиотерапевтические методики лечения противопоказаны при гнойном воспалении гигромы, а также при травматическом раздавливании образования.

Хирургическое лечение

Хирургическое удаление синовиальной кисты является самым эффективным способом лечения, так как позволяет полностью избавиться от капсулы кисты и свести риск рецидива к минимуму. По данным разных авторов, количество повторного роста гигромы после операции составляет от 7 до 20% (это зависит от мастерства хирурга).

Показания к хирургическому лечению гигромы:

- эстетический дефект и желание пациента;

- компрессия нервных волокон и сосудов по соседству с гигромой;

- ограничение подвижности в суставе, если гигрома большая или располагается на сгибах конечностей;

- высокий риск травматического разрыва, например, расположение кисты в месте постоянного трения обуви, одежды;

- гнойное воспаление гигромы;

- развитие хронического болевого синдрома.

Иссечение кисты

Сегодня удалить гигрому можно обычным путем (разрез кожи над образованием), а также с помощью современных эндоскопических методик, когда хирург делает не разрез, а маленький прокол в незаметном месте, откуда к гигроме подводятся специальные инструменты под кожей. Во втором случае не остается заметного следа на коже после операции.

Открытая операция выполняется под местным обезболиванием или под общим внутривенным наркозом. Время иссечения очень различается в зависимости от места расположения кисты. Труднее всего удалить сухожильную кисти в области кисти руки, так как здесь присутствует большое количество нервов, сухожилий, мышц и кровеносных сосудов, которые можно повредить. Поэтому опытный хирург – это практически половина успеха.

После удаления гигромы вместе с капсулой рану ушивают, накладывают антисептическую повязку, конечность обездвиживают на 7-10 дней (ортез, тутор, лонгета или гипсовая повязка). После этого снимают швы и назначают лечебную физкультуру для разработки руки или ноги, физиотерапевтические процедуры для быстрого восстановления.

Удаление гигромы лазером

Представляет собой современный, эффективный, безопасный и радикальный метод удаления гигромы. Ход процедуры практически ничем не отличается от обычной операции, но иссечение кисты хирург проводит не скальпелем, а лазером. Это сводит к минимуму случайную травматизацию соседних артерий, нервов, сухожилий, что делает операцию малотравматичной и безопасной. Кроме того, заживление происходит быстрее, а риск рецидивов уменьшается.

Народное лечение

Лечение гигромы народными средствами, к сожалению, не способно полностью избавить человека от проблемы, но действенные народные методы помогут устранить боль и воспаление. Рассмотрим самые популярные рецепты.

Терапия медным пятаком

Медную монету необходимо предварительно раскалить на огне, а затем промыть солевым раствором, чтобы избавиться от инфекции. Затем монету нужно туго прибинтовать к гигроме. Носить повязку рекомендуют от 5 до 15 дней (зависит от размеров опухоли).

Лечение глиной

Для лечебного компресса нужно взять красную глину. Ее нужно смешать с водой так, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Глину распределите по чистой ткани и приложите такой компресс к больному месту. Держать нужно 2 часа. Курс лечения составляет 10 процедур.

Компресс из каштанов

Измельчите свежие конские каштаны в мясорубке, а полученную кашицу распределите на коже над гигромой. Сверху зафиксируйте лекарство повязкой из чистой ткани. Держать такой компресс можно 4 часа. Делать ежедневно на протяжении 2-х – 3-х недель.

Подводя итог, следует запомнить, что гигрому проще удалить, когда она только появилась и имеет небольшие размеры. В таком случае риск рецидива и осложнений минимален. Поэтому, обнаружив у себя сухожильную кисту, не медлите с визитом к врачу.

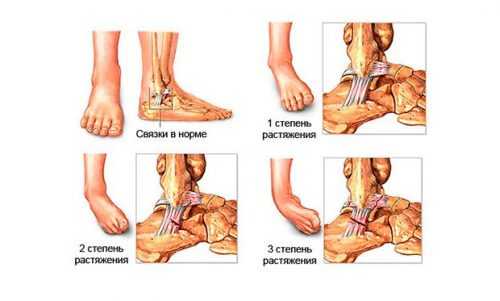

У спортсменов и людей, ведущих подвижный образ жизни, нередко возникает разрыв связок голеностопного сустава. Данная травма становится причиной временной утраты трудоспособности. Наиболее опасен полный разрыв волокон связок.

Что такое разрыв связок в области голеностопа

Движения нижних конечностей обеспечиваются за счет слаженной работы суставов, мышц, связочного аппарата и сухожилий. С подобной травмой чаще всего приходится сталкиваться молодым людям. Разрывом называется частичное или полное повреждение связок, которые фиксируют кости голеностопного сустава. Последний образован таранной, большеберцовой и малоберцовой костями.

Выделяют полный разрыв, растяжение и надрыв. В первом случае нередко концы связки расходятся. Сустав при этом становится неустойчивым. При данной травме часто требуется операция. Консервативная терапия не всегда успешна. Голеностопные связки повреждаются чуть реже коленных. В некоторых случаях травма является сочетанной.

Причины

Разрыв связок голеностопа может произойти где угодно. Нередко травма возникает в домашних условиях при несоблюдении техники безопасности. Основной причиной является сильная инверсия (прогиб внешней части стопы), эверсия (вращение кнаружи) или неосторожный поворот нижней конечности. Связки голеностопных суставов подвергаются большой нагрузке.

Если она является запредельной, то волокна рвутся. Основными этиологическими факторами являются:

- резкие движения;

- неосторожное занятие спортом;

- падения на ноги;

- неправильная техника бега;

- переломы;

- прыжки;

- удары;

- неудачное приземление;

- нефизиологический изгиб ноги.

Данная травма чаще всего встречается у мужчин. Это происходит во время бега, работы, выполнения гимнастических упражнений без предварительной разминки, в быту, при автотранспортных происшествиях, игре в футбол, баскетбол, хоккей, а также во время лыжных гонок. В группу риска входят спортсмены.

Надрыв связок голеностопного сустава часто возникает при подскальзывании. Это возможно во время катания на коньках, мытья пола или в гололед. В данном случае очень часто наблюдается сочетанное повреждение голени и колена. Повышают риск разрыва следующие факторы:

- нетренированность;

- несоблюдение техники безопасности;

- ношение неудобной обуви с гладкой подошвой;

- наличие остеоартроза;

- рубцовые изменения;

- экстремальные увлечения;

- травмы в анамнезе;

- алкогольное опьянение.

Дегенеративные причины данной патологии наблюдаются у пожилых людей.

Как проявляется разрыв

Полный разрыв связок не имеет специфических признаков. Можно ошибочно заподозрить вывих или перелом. Наблюдаются следующие симптомы:

- боль в состоянии покоя и во время движений;

- припухлость голеностопного сустава;

- сглаженность его контуров;

- нестабильность сустава;

- треск во время разрыва волокон;

- онемение конечности;

- покалывание;

- отеки;

- гематома.

Признаки интоксикации отсутствуют. Сразу после разрыва связок появляется отек. В первые часы он не имеет четких границ. Отечность наблюдается непосредственно в месте расположения связок. Со временем она усиливается, распространяясь на лодыжку. Выраженность напрямую зависит от степени тяжести травмы. Отек конечности сохраняется на протяжении 2–3 недель.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Артрейд. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Полный разрыв всегда отличается кровоподтеками. Причиной является травматизация сосудов данной зоны. Может возникать гемартроз. При нем в полости сустава скапливается кровь. Кровоподтеки крупные. Фото таких травм видел каждый опытный врач. Для них характерно резкое ограничение движений.

Голеностопный сустав становится нестабильным, так как связки не могут выполнять свои основные функции.

Контуры становятся более сглаженными. Нарушается конгруэнтность (правильное сопоставление костей в области сустава). Больному человеку очень сложно опереться на ногу. Чаще всего разрыв связок наблюдается с одной стороны. При надавливании на голень появляется резкая боль. Появляется хромота. В запущенных случаях возможны осложнения. Часто присоединяется инфекция.

Методы обследования

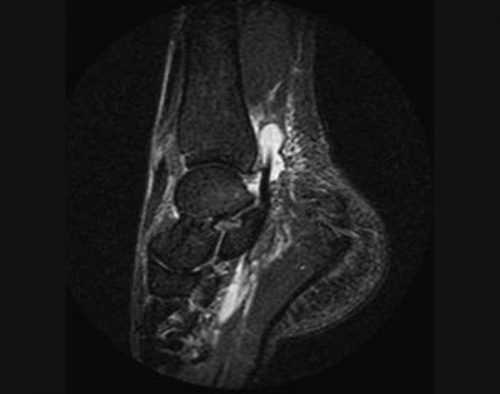

Без лечения последствия могут быть очень серьезными. Возможна утрата трудоспособности на 1–2 месяца. Опытный врач должен в первую очередь исключить перелом и вывих лодыжки. Проводятся следующие исследования:

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография;

- рентгенография;

- электромиография;

- УЗИ.

При выраженном гемартрозе может понадобиться диагностическая пункция. Уточнить степень повреждения связочного аппарата позволяет магнитно-резонансная томография. Это один из самых точных методов диагностики. Преимуществами МРТ являются:

- безвредность;

- информативность;

- безболезненность.

Данная процедура не проводится людям с кардиостимуляторами, металлическими имплантами и аневризмами. Лучевая нагрузка отсутствует. Магнитно-резонансный томограф имеется не в каждом лечебном учреждении, поэтому чаще всего для выявления разрыва и исключения других травм (перелома, вывиха) проводят рентгенографию.

Срочная помощь

Как восстановить функцию сустава и целостность связок, известно не всем. Нужно уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в момент травмы. Необходимо:

- приложить к голеностопному суставу холод;

- обездвижить конечность;

- успокоить человека;

- обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь.

Физиопроцедуры и прогревания в остром периоде противопоказаны. Холод полезен в первые сутки. Начиная с третьего дня можно использовать сухое тепло. Важно зафиксировать сустав. С этой целью применяются бинтование и наложение лонгеты. Нога должна находиться в приподнятом положении. Если имеется частичный разрыв и не требуется операция, то применяется эластический бинт.

Лечение

Заживление связок может затягиваться на 1–2 месяца. По показаниям проводится медикаментозная терапия. Для устранения боли и отека назначают НПВС. Эти препараты выпускаются в форме растворов для инъекций, таблеток, капсул, гелей и мазей. При сильном болевом синдроме требуется внутримышечное введение лекарства.

При разрыве связок голеностопного сустава применяются следующие пероральные НПВС:

- Найз;

- Диклофенак Ретард;

- Ортофен;

- Диклак;

- Вольтарен;

- Мовалис;

- Кеторол;

- Миг 400;

- Ибупрофен;

- Нурофен Форте;

- Кетанов.

Многие из данных лекарств противопоказаны людям с обострением гастрита и язвенной болезни. Принимать препараты длительным курсом не рекомендуется. Они негативно влияют на слизистую желудка. При лечении НПВС в виде таблеток и капсул назначаются блокаторы протонного насоса (Омез).

При повреждении связок обязательно показаны противовоспалительные и обезболивающие мази и гели. Их необходимо наносить на кожу в области сустава тонким слоем несколько раз в день.

При разрыве связок назначаются такие местные лекарства, как Дикловит, Вольтарен Эмульгель, Диклак, Ортофен, Найз, Ибупрофен и Дип Рилиф.

При разрыве связок назначаются такие местные лекарства, как Дикловит, Вольтарен Эмульгель, Диклак, Ортофен, Найз, Ибупрофен и Дип Рилиф.

При данной травме часто применяются ангиопротекторы. К ним относится гель Долобене. Данное лекарство устраняет воспаление, предупреждает образование тромбов, устраняет болевой синдром, улучшает регенерацию связок и оказывает антиэкссудативное действие. Основными действующими компонентами являются декспантенол и гепарин.

Терапия в восстановительный этап

При разрыве связок голеностопного сустава очень важна реабилитация. Необходимо восстановить функцию сустава и ускорить заживление тканей. Этот период в среднем составляет 1–2 месяца. После устранения отека и боли понадобятся:

- физиотерапия;

- гимнастика;

- массаж;

- санаторно-курортное лечение;

- постановка теплых компрессов.

При разрыве связок назначают УВЧ, парафиновые и озокеритовые аппликации, фонофорез, электрофорез или диадинамические токи. Физиопроцедуры ускоряют заживление тканей. В период восстановления проводится разработка голеностопного сустава. Упражнения можно выполнять уже со 2–3 дня после получения травмы.

Это могут быть сгибания и разгибания пальцев поврежденной конечности. Постепенно объем движений увеличивается. В период реабилитации в ходе проведения гимнастики должна быть задействована вся стопа. Для ускорения выздоровления возможно лечение народными средствами. Часто проводятся различные аппликации и ставятся компрессы. При разрыве связок помогает глина.

В период реабилитации может потребоваться ношение специальной ортопедической обуви. Больным нужно придерживаться следующих рекомендаций:

- отказаться на время от занятия спортом;

- исключить резкие движения;

- отказаться от ношения обуви на высоком каблуке.

При внутреннем кровоизлиянии и развитии гемартроза может понадобиться пункция. В ходе нее из полости голеностопного сустава откачивается жидкость. В тяжелых случаях требуется операция. В ходе нее сшиваются волокна связок. При необходимости назначаются сильные противовоспалительные препараты (кортикостероиды). Сколько заживает нога, известно не всем. Чаще всего симптомы стихают через 3–4 недели с момента получения травмы.

Прогноз и меры профилактики

Разрыв связок голеностопного сустава не представляет большой опасности для человека. Прогноз чаще всего благоприятный. Правильное лечение приводит к выздоровлению. Функция сустава восстанавливается полностью.

У некоторых людей сохраняются остаточные явления в виде парестезий (покалывания, онемения).

Для того чтобы предупредить повреждение связок в области голеностопного сустава, необходимо:

- избегать резких движений;

- носить только удобную обувь;

- отказаться от высоких каблуков;

- делать разминку перед занятием спортом;

- исключить падения;

- отказаться от употребления спиртных напитков;

- не заниматься экстремальными видами деятельности;

- соблюдать технику безопасности на производстве, в быту и во время работы на высоте.

Таким образом, полный разрыв связок можно легко спутать с переломом и вывихом. Данная травма чаще всего лечится консервативно.

artrit.lechenie-sustavy.ru

Пункция сустава: техника выполнения, последствия, показания

Если в крупных сочленениях развиваются воспалительные либо опухолевые процессы, назначается пункция сустава и забор суставной жидкости. А также пунктирование выполняют в лечебных целях, если, например, человек получил сильную травму и в полости суставной сумки начала накапливаться патологическая жидкость, кровь и гной. Делать пункцию можно только по показаниям, перед процедурой важно правильно подготовиться.

Показания к проведению манипуляции

Пункция коленного сустава и других сочленений проводится по таким показаниям:

- острое воспаление, при котором в полости соединения скапливается синовиальная жидкость;

- хронические воспалительные процессы, во время которых необходимо дополнительное диагностическое исследование;

- тяжелая травма или ушиб с образованием отека и гематомы;

- аллергические поражения в колене или других суставах;

- специфические системные болезни — волчанка, туберкулез, бруцеллез, ревматизм.

Проведение пунктирования на анализ обязательно перед хирургическими манипуляциями на суставе. Микроскопия суставной жидкости поможет хирургу определиться с методикой терапии, благодаря чему удастся избежать опасных последствий. После манипуляций самочувствие пациента на время улучшается, но пункция никак не влияет на состояние мягких тканей, поэтому если не продолжать лечение, симптомы вернутся.

Подготовка к пункции сустава

Перед проведением процедуры врач должен тщательно обработать руки.Техника выполнения пункции проводится в кабинете хирурга. Перед процедурой врач должен обработать руки и инструменты дезинфицирующим средством. Сначала доктор ищет точки, где больно больше всего, а также определяет места скопления патологической жидкости. Для проведения пункции необходимы иглы разного диаметра, троакар и специальная трубка, через которую из полости сочленения будет выводиться накопившаяся жидкость. Кожные ткани в месте прокола обрабатываются антисептическим средством, затем врач приступает к процедуре.

Техника выполнения

Пунктирование сочленений нижних конечностей

Пункция коленного сустава осуществляется через прокол, сделанный у внешнего края основания надколенника. Пункционную иглу вводят под прямым углом на 30—70 мм в глубину по отношению к оси бедренной кости, где проводится забор скопившейся жидкости. Если врач соблюдал антисептические условия, негативные последствия после процедуры не возникают.

Пункция тазобедренного сустава осуществляется методом прокола тканей на переднебоковой поверхности. Чтобы определить место прокола, условно проводится прямая линия между большим вертелом и средней частью пупартовой связки. Точка, образовавшаяся посредине прямой, указывает на место нахождения бедренной головки. Здесь, под углом 90 °C бедренной плоскости вводится игла на глубину около 50 мм, чтобы она коснулась шейки бедра. После этого она поворачивается немного внутрь, продвигаясь далее, пока ее конец не достигнет полости сочленения.

После забора жидкости в суставную полость вводится лекарство.Выполняется медиальная либо латеральная пункция голеностопного сустава. Если прокол выполняется на наружной поверхности, место условно будет располагаться на 22 мм выше внешней лодыжки. При выборе методики проведения пункции на внутренней части, место прокола условно проецируют на 15 мм выше медиальной лодыжки и на 10 миллиметров внутрь от нее. Игла вводится между лодыжечной и таранной костью, когда жидкость полностью будет извлечена внутрь сочленения вводятся антибактериальные и противомикробные препараты.

Взятие образца из сочленений верхних конечностей

Пункция локтевого сустава берется таким методом:

- Конечность сгибается под углом 90°.

- Вводят иглу между нижним и внешним краем, в месте, которое располагается над головкой лучевой кости.

- Когда пунктируется верхний заворот, игла вводится вниз, затем немного наперед над верхушкой отростка локтя.

- Медиальная пункция противопоказана из-за риска нарушения и повреждения нервных тканей.

Пункция лучезапястного сустава выполняется таким способом:

- Прокалывается тыльная поверхность сочленения в месте соединения шиловидных отростков лучевой, а также локтевой кости.

- Выводится жидкость.

Методика пункции плечевого сочленения такая:

При необходимости процедуры спереди сочленения игла вводится под клювовидным отростком.- Прокол выполняется на передней или задней поверхности.

- Если необходимо сделать его спереди, прощупывается клювовидный отросток лопаточной кости, под ним и прокалывают.

- Если нужно сделать пункцию сзади, условно ставят точку, которую располагают ниже верхушки акромиального отростка.

Результаты и расшифровка анализов

Если пункция колена либо других сочленений проводилась в лечебных целях, то после процедуры человек ощущает существенное облегчение и улучшение функционирования сочленения. При заборе материала для диагностических целей расшифровку данных проводит врач после получения результатов лабораторных исследований. Во время макроскопии оценивается:

- объем;

- цвет;

- консистенция;

- прозрачность;

- количество клеток, увеличение которых свидетельствует о цитозе.

Если в суставе не протекают патологические процессы, синовиальная жидкость прозрачная, соломенно-желтого оттенка. Число клеток в препарате не должно превышать 200 ед./мкл. Если показатель больше, диагностируется цитоз, который указывает на развитие в суставе дегенеративно-дистрофических патологий. При обнаружении в пункции солей урата натрия диагностируется подагра, кристаллы дигидропирофосфата кальция свидетельствуют о развитии псевдоподагры. Исследование пункции играет немаловажную роль для постановки окончательного диагноза, поэтому если врач-ревматолог рекомендует пройти этот вид исследования, не стоит игнорировать направление.

Последствия

Иногда процедура может осложниться гемартрозом.

Иногда процедура может осложниться гемартрозом.Если хирургом хорошо изучена анатомия суставов, то после процедуры редко возникают какие-либо осложнения. Но учитывая индивидуальные особенности строения сочленений, после пунктирования могут проявиться такие негативные последствия:

- повреждение нервных волокон и сосудов конечности;

- инфицирование раны;

- обострение хронических инфекционно-воспалительных заболеваний;

- нарушение целостности хрящевых тканей;

- гемартроз.

Восстановление

Хоть взятие пункции из сустава не считается серьезной операцией, все равно после проведения вмешательства ткани и структуры сочленения травмируются. В первые дни человека беспокоят боли, образуется отек. Для устранения этих симптомов назначаются обезболивающие, противовоспалительные и противоотечные препараты местного и системного назначения.

Противопоказано нагружать конечность, поэтому если работа человека связана с физическими нагрузками, до полного восстановления врач выписывает больничный лист нетрудоспособности.

В восстановительный период рекомендуется ежедневно выполнять назначенные физиотерапевтом упражнения. Когда рана затянется и минует риск осложнений, можно записаться на курс массажа и физиотерапии. Зачастую, если не возникло осложнений, через 7—10 дн. человек может вернуться к прежней жизни и заниматься повседневными делами. При ухудшении самочувствия не стоит ждать, что состояние нормализуется самостоятельно. Своевременный визит к врачу поможет избежать осложнений.

osteokeen.ru

ПУНКЦИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Рис.9. Пункция голеностопного сустава

Показания:

· Обезболивание при вправлении вывихов.

· Посттравматический гемартроз.

· Гнойный артрит.

· Внутрисуставное введение лекарственных препаратов.

· Удаление и лабораторное исследование синовиальной жидкости.

Противопоказания:

· Инфекционный процесс в области предполагаемой пункции сустава.

· Гемофилия.

Оснащение:

1. Кожный антисептик.

2. Стерильные перчатки.

3. Анестетик.

4. Шприцы 5,0; 10,0; с иглой – 2 шт.

5. Пинцет.

6. Стерильные салфетки, марлевые шарики.

7. Стерильная пробирка для взятия материала на посев.

8. Антисептик для санации сустава (диоксидин и др.).

9. Лекарственный препарат для введения в сустав (гормоны, антибиотики и др.).

Анестезия:

0,5% раствор новокаина, 1% раствор лидокаина.

Положение:

1. Сидя на перевязочном столе с подставкой под ноги.

2. Лежа на спине с вытянутыми ногами.

Техника выполнения:

Наденьте стерильные перчатки и широко обработайте область голеностопного сустава кожным антисептиком.

Наберите в шприц анестетик и произведите инъекцию кожи на 2,5 см проксимальнее и на 1,3 см медиальнее верхушки наружной лодыжки.

Обезбольте кожу и продвигайте иглу кзади по направлению к средней оси конечности, предваряя введение новокаина продвижению иглы вперед до проникновения в сустав.

Содержимое полости сустава эвакуируйте для исследования. В случае необходимости санируйте полость сустава антисептиком и введите антибиотик, разведенный в 1% растворе новокаина.

Удалите иглу, место пункции обработайте антисептиком, наклейте бактерицидный пластырь.

Произведите иммобилизацию голеностопного сустава на 2-3 нед. (по показаниям).

Назначьте физиотерапевтическое лечение.

Возможные ошибки и осложнения:

1. Инфицирование мягких тканей. Назначьте антибиотики. Осуществите иммобилизацию сустава.

2. Кровотечение. Наложите давящую повязку.

3. Повреждение нерва. Произведите блокаду, физиотерапевтическое лечение, витаминотерапию. Консультируйтесь с невропатологом.

ГЛАВА 4. МАНИПУЛЯЦИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ТЕХНИКА ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КЛЮЧИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЛЕВО-ВАТНЫХ КОЛЕЦ ДЕЛЬБЕ

Рис. 10. Кольца Дельбе

· Кольца делают следующим образом: скатывают из куска марли плотный жгут диаметром 5 см, затем его туго оббинтовывают, соединив концы в кольцо. Диаметр кольца не должен быть больше чем на 2-3 см диаметра области плечевого сустава.

· Больной находится в положении сидя, надплечья и плечевые суставы в положении отведения.

· На область плечевых суставов одевают кольца.

Затем кольца стягиваются и связываются сзади с помощью бинта с определенным натяжением, позволяющим надплечья и плечевые суставы удерживать в положении отведения кзади.

Это позволяет в определенной степени репонировать отломки ключицы.

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Рис.11.Схема транспортной иммобилизации пострадавшего с повреждением грудного и поясничного отделов позвоночника в положении «на спине»

Рис.12. Схема транспортной иммобилизации пострадавшего с повреждением позвоночника в положении «на животе»

Показания:

Переломы грудных и поясничных позвонков.

· Огнестрельные ранения в области грудных и поясничных позвонков.

· Обширные повреждения мягких тканей в области позвоночного столба.

· Подозрение на вывих, подвывих, разрыв связочного аппарата позвоночника.

Противопоказания: нет.

Оснащение:

1. Носилки (шестки или щит).

2. Одеяло.

3. Подушки (2 шт. )

4. Ремни для фиксации.

5. Бинты (7 шт.)

Положение больного:

На животе – при повреждении нижнегрудных и верхних поясничных позвонков.

На спине — при повреждении поясничного отдела позвоночника необходимо наличие жесткого щита, на который кладут свёрнутое несколько раз одеяло для увеличения изгиба поясничного отдела позвоночника.

Техника имммобилизации:

1. Учитывая опасность повреждения спинного мозга сместившимся

позвонком, пострадавшего осторожно уложите на носилки с помощью 3-4 помощников.

infopedia.su