Характерно для коарктации аорты – что это, чем опасна, симптомы, лечение

2. Коартация аорты. Понятие. Клиника, рентген. Принципы хирургического лечения.

Коарктация аорты. Коарктация представляет собой врожденное сегментарное сужение аорты, создающее препятствие кровотоку в большом круге кровообращения. Заболевание у мужчин встречается в 4 раза чаще, чем у женщин.

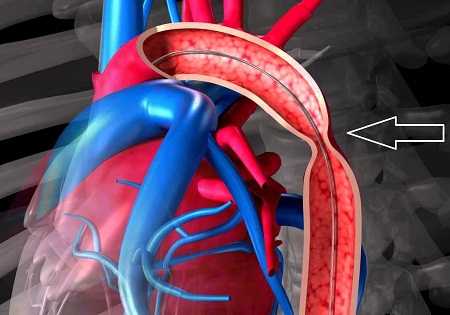

Этиология и патогенез. Причина развития коарктации аорты заключается в неправильном слиянии аортальных дуг в эмбриональном периоде. Сужение располагается у места перехода дуги аорты в нисходящую аорту. Проксимальнее места сужения артериальное давление повышено (гипертензия), дистальнее — понижено (гипотензия). Это приводит к развитию компенсаторных механизмов, направленных на нормализацию гемодинамических нарушений: увеличению ударного и минутного объема сердца, гипертрофии миокарда левого желудочка, расширению сети коллатералей. При хорошем развитии коллатеральных сосудов в нижнюю половину тела поступает достаточное количество крови. Это объясняет отсутствие у детей значительной артериальной гипертензии. В период полового созревания на фоне быстрого роста организма имеющиеся коллатерали не в состоянии обеспечить адекватный отток крови в нижнюю часть тела. В связи с этим артериальное давление проксимальнее места коарктации резко повышается, а в дисталь-ном отделе понижается. В патогенезе гипертензионного синдрома имеет значение уменьшение пульсового давления в почечных артериях. Ишемия почки стимулирует функцию юкстамедуллярного аппарата почек, ответственного за включение вазопрессорного ренин-ангиотензин-альдостероно-вого механизма.

Патологоанатомическая картина. Сужение аорты располагается, как правило, дистальнее места отхождения левой подключичной артерии. Протяженность суженного участка составляет 1—2 см. При гистологическом исследовании участка коарктации выявляют уменьшение количества эластических волокон, замещение их соединительной тканью. Проксимальнее сужения восходящая аорта и ветви дуги аорты расширяются. Значительно увеличивается диаметр и истончаются стенки артерий, участвующих в коллатеральном кровообращении, что предрасполагает к образованию аневризм. Последние нередко возникают и в артериях головного мозга, чаще у больных старше 20 лет. От давления расширенных и извитых межреберных артерий на нижних краях ребер образуются узуры.

Клиническая картина и диагностика. До периода полового созревания заболевание часто протекает в стертой форме. В последующем у больных появляются головные боли, плохой сон, раздражительность, тяжесть и ощущение пульсации в голове, носовые кровотечения, ухудшается память и зрение. Из-за перегрузки левого желудочка пациенты испытывают боль в области сердца, сердцебиение, перебои, иногда одышку. Недостаточное кровоснабжение нижней половины тела становится причиной быстрой утомляемости, слабости, похолодания нижних конечностей, болей в икроножных мышцах при ходьбе.

При осмотре выявляют диспропорцию в развитии мышечной системы верхней и нижней половин тела. Мышцы плечевого пояса гипертрофированы, отмечается усиленная пульсация подмышечной, плечевой, межреберных и подлопаточных артерий, более заметная при поднятых руках. Всегда видна усиленная пульсация сосудов шеи, в подключичной области и яремной ямке. При пальпации отмечают хорошую пульсацию на лучевых артериях и ослабление либо отсутствие ее на нижних конечностях.

Для коарктации аорты характерны высокие цифры систолического артериального давления на верхних конечностях, составляющие у больных в возрасте 16—30 лет в среднем 180—190 мм рт. ст., при умеренном повышении диастолического давления (до 1 0 0 мм рт. ст.). Артериальное давление на нижних конечностях или не определяется, или более низкое, чем на верхних конечностях; диастолическое соответствует норме. При перкуссии выявляют смещение границы относительной тупости сердца влево, расширение сосудистого пучка. При аускультации над всей поверхностью сердца определяют грубый систолический шум, который проводится на сосуды шеи, в межлопаточное пространство и по ходу внутренних грудных артерий. Над аортой выслушивается акцент II тона.

Данные реовазографии указывают на существенную разницу в кровенаполнении верхних и нижних конечностей. В то время как на верхних конечностях реографические кривые характеризуются крутым подъемом и спуском, а также высокой амплитудой, на нижних конечностях они имеют вид пологих волн небольшой высоты.

Ряд признаков, присущих коарктации аорты, выявляют при рентгеноскопии. У больных старше 15 лет определяют волнистость нижних краев III—VIII ребер вследствие образования узур. В мягких тканях грудной стенки выявляют тяжи и пятнистость — тени расширенных артерий. В прямой проекции определяют расширение тени сердца влево за счет гипертрофии левого желудочка, сглаженность левого и выбухание правого контура сосудистого пучка. При исследовании во II косой проекции наряду с увеличением левого желудочка сердца выявляют выбухание влево тени расширенной восходящей аорты.

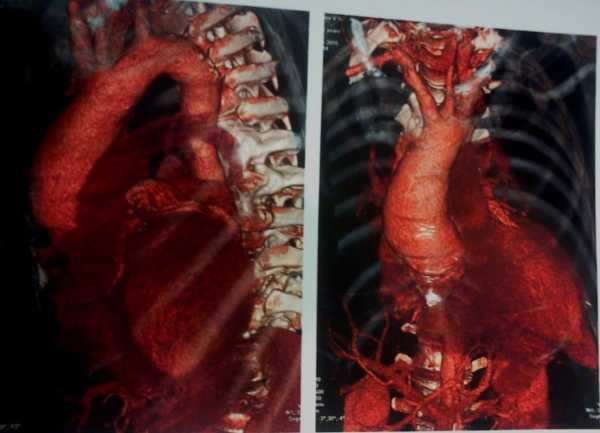

Для диагностики коарктации применяют УЗИ сердца и аорты. Рентгеноконтраст-ная КТ- и МР-ангиография помогают уточнить диагноз. На аортограммах выявляют сужение аорты, локализующееся на уровне IV—V грудных позвонков,значительное расширение ее восходящего отдела и левой подключичной артерии, достигающей зачастую диаметра дуги аорты, хорошо развитую сеть коллатералей, через которые ретроградно заполняются межреберные и верхние надчревные артерии.

Лечение. Средняя продолжительность жизни больных с коарктацией аорты около 30 лет. Причиной смерти является сердечная недостаточность, кровоизлияние в мозг, разрыв аорты или аневризм различной локализации. Лечение только хирургическое. Оптимальным для проведения операции является возраст 6—7 лет.

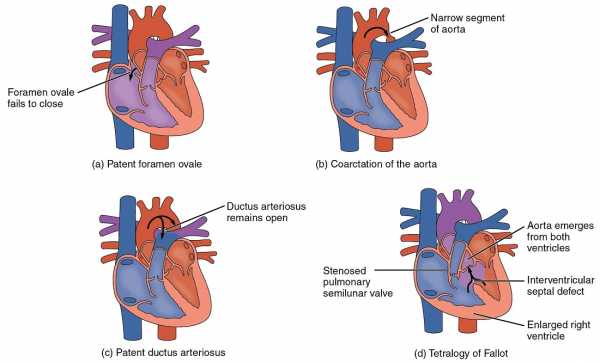

При коарктации аорты существует четыре типа оперативных вмешательств.

Резекция суженного участка аорты с последующим наложением анастомоза конец в конец; это выполнимо в том случае, если после резекции измененного участка без натяжения удается сблизить концы аорты (рис. 18.6, а).

Резекция коарктации с последующим протезированием — показана при большой длине суженного сегмента аорты или аневризматическом ее расширении (рис. 18.6, б).

Истмопластика. При прямой истмопластике место сужения рассекают продольно и сшивают в поперечном направлении с целью создания достаточного просвета аорты. При непрямой истмопластике в аортотомическое отверстие вшивают заплату из синтетической ткани.

Шунтирование с использованием синтетического протеза является операцией выбора при значительной длине суженного участка коарктации, кальцинозе или резком атеросклеротическом изменении стенки аорты. Шунтирование применяется сравнительно редко (рис. 18.6, в).

Синдром атипичной коарктации аорты характеризуется наличием стеноза необычной локализации — в грудной или брюшной аорте. Причиной атипичной коарктации могут служить неспецифический аортоартериит или врожденная сегментарная гипоплазия. На долю атипично расположенных коарктации приходится 0,5—3,8%. Различают стенозы среднегрудной, диа-фрагмальной, интервисцеральной, интерренальной и инфраренальной локализации. Аортоартериит обычно поражает нисходящую грудную аорту дистальнее левой подключичной артерии вплоть до уровня диафрагмы. У части больных в процесс вовлекаются брюшная аорта и ее ветви. Компенсация кровотока осуществляется через париетальные и висцеральные пути, однако при аортоартериите коллатеральная сеть развита хуже в связи с окклюзией многих коллатералей.

Клиническая картина.

При всех локализациях сужения аорты, кроме инфраренального, развивается артериальная гипертензия. Генез ее обусловлен изменением характера магистрального почечного кровотока, ишемией почки. В отличие от типичной коарктации аорты у больных регистрируется значительное повышение диастолического давления. Кроме того, синдром атипичной коарктации может дополняться симптомами хронической ишемии органов пищеварения, тазовых органов, нижних конечностей. При аортоартериите, как правило, присоединяются общие симптомы, свойственные воспалительным процессам. При осмотре не отмечается выраженной гипертрофии плечевого пояса и гипотрофии нижних конечностей.В диагностике ведущее место принадлежит ультразвуковому исследованию и ангиографии. Традиционную аортоартериографию необходимо выполнять в двух проекциях для выявления сужения висцеральных ветвей.

Лечение. Наличие синдрома коарктации является показанием к операции. Противопоказанием служит острое или подострое течение аортоартериита. Для ликвидации стеноза аорты и устранения коарктационного синдрома возможны следующие виды реконструктивных операций: 1) резекция суженного сегмента аорты с замещением его синтетическим протезом; 2) шунтирование аорты в обход суженного сегмента; 3) боковая пластика аорты с помощью «заплаты» из синтетического материала. При поражении ветвей брюшной аорты необходима одновременная реваскуляризация ишемизированных органов.

Билет 31

studfiles.net

что это такое, лечение, причины, симптомы, признаки

Что такое коарктация аорты

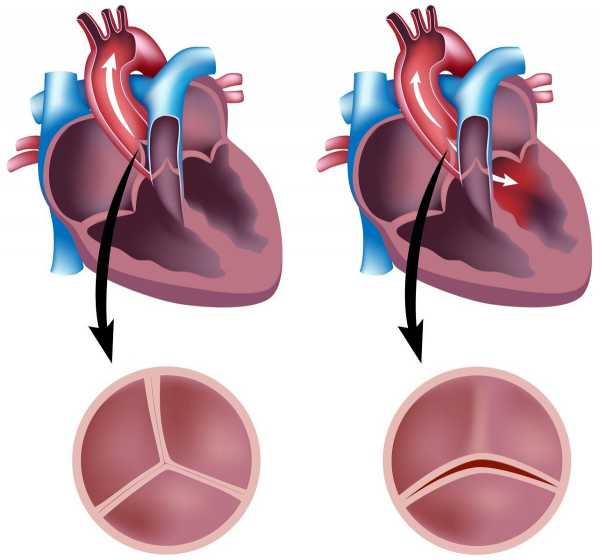

Коарктация аорты — это врожденный порок сердца, обусловленный сужением аорты на границе ее дуги и нисходящей части, как правило, чуть ниже отхождения подключичной артерии. В тяжелых случаях кровоснабжение нижней части тела полностью зависит от коллатерального кровообращения через межреберные артерии. Возможна также полная атрезия. «Изолированная» коарктация не сопровождается другими изменениями сердца, «комплексная» же сопровождается другими дефектами, такими как ДМЖП или аортальный стеноз. По меньшей мере 50% пациентов с коарктацией имеют двухстворчатый аортальный клапан.

Причины коарктации аорты

Сужение аорты чаще всего происходит в месте соединения аорты с артериальным протоком. Коарктация аорты сочетается обычно с другими аномалиями, из которых наиболее часты двустворчатый аортальный клапан и мешковидные аневризмы мозговых сосудов. Приобретённая коарктация аорты встречается редко, иногда при травмах или как осложнение прогрессирующего артериита (болезнь Такаясу).

Существуют два варианта порока: взрослый — это изолированная коарктация аорты и детский — это сочетание коарктации аорты и открытого артериального протока. Коарктация аорты встречается преимущественно у лиц мужского пола.

Гемодинамические расстройства обусловлены степенью выраженности сужения аорты. При взрослом типе коарктации аорты повышенная нагрузка падает на левый желудочек, который пытается преодолеть сопротивление току крови в аорте. При этом артериальное давление до места сужения повышено, в ниже лежащих отделах снижено. При детском типе коарктации аорты за счет высокого давления в аорте происходит сброс крови через открытый артериальный проток слева направо, в результате чего увеличивается кровенаполнение сосудов малого круга кровообращения и увеличивается нагрузка и на правый желудочек.

Коарктация аорты (КА) — врожденное сужение аорты с пре- и постстенотическими ее расширениями. Самая частая локализация коарктации аорты — место сразу после отхождения левой подключичной артерии, что соответствует месту заросшего артериального протока. Коарктация аорты — достаточно часто встречающийся врожденный порок сердца, до 7% всех врожденных пороков сердца.

Коарктация аорты часто сочетается с другим врожденным пороком:

- двухстворчатый аортальный клапан;

- открытый артериальный проток;

- дефект межжелудочковой перегородки;

- аномалия створок митрального клапана и папиллярных мышц;

- аневризма веллизиева круга.

Коарктации аорты чаще встречают у мужчин, соотношение встречаемости у мужчин/женщин составляет 2:1.

Сочетание коарктации аорты с другим врожденным пороком создает диагностические трудности. В детском возрасте в клинической картине, как правило, преобладает сопутствующий порок — достаточно легко диагностируемые двухстворчатый аортальный клапан, ОАП, ДМЖП. Изолированная коарктация аорты протекает долгие годы бессимптомно. Однако в последующем врач замечает появление нетипичных для сопутствующего порока жалоб — похолодание стоп, чувство зябкости в ногах, появление перемежающейся хромоты, ранний геморрагический инсульт.

Тщательное обследование пациента, и в первую очередь методичная и полноценная аускультация позволяет заподозрить коарктацию аорты. Выявление коарктации аорты ставит вопрос о радикальном хирургическом лечении, исход которого зависит в первую очередь от возраста больного. Продолжительность жизни максимальна при радикальном хирургическом лечении, выполненном в возрасте до 10 лет. К сожалению, у основного числа больных коарктацией аорты выявляют в более поздние сроки, 50% больных оперируют в возрасте после 40 лет. В этом возрасте восстановление кровотока по аорте не позволяет избежать последствий сформировавшейся артериальной гипертонии и гипертрофии левого желудочка. АГ трудно поддается контролю у 40% таких больных, является причиной летальных исходов. У больных, оперированных до 10-летнего возраста, тоже возможна артериальная гипертензия, однако частота ее не отличается от общей частоты. Даже в отсутствие стойкой АГ успешно оперированных больных отличает необычная гипертензивная реакция на физическую нагрузку. Это следует учитывать при выборе больным специальности и в советах — формированию его быта. До 3-4-го десятилетия жизни у больных с коарктацией аорты, даже успешно оперированных, отмечают чаще чем у других людей, острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт из-за разрыва аневризмы мозговых сосудов) и острый инфаркт миокарда из-за ранней гипертрофии левого желудочка. Больные, дожившие до 40 лет, имеют клинические симптомы недостаточности кровообращения. Хирургическое лечение выполненное после манифестации недостаточности кровообращения, не предотвращает дальнейшее прогрессирование болезни.

С учетом вышесказанного трудно переоценить роль врача в выявлении коарктации аорты и направлении больного на хирургическое лечение.

Возможные риски

- Аортальная гипертензия в верхней части тела.

- Сердечная недостаточность, вызванная длительной перегрузкой давлением левого желудочка.

- Разрыв или расслоение аорты.

- Инфекционный эндокардит.

- Инсульт, вызванный разрывом церебральной аневризмы в сочетании с аортальной гипертензией.

- Ранняя ишемическая болезнь сердца.

Симптомы и признаки коарктации аорты

- Повышенное давление в верхних конечностях, разница пульса на руках и ногах. Измерение кровяного давления на правых руке и ноге обязательно для всех пациентов с впервые выявленной АГ. Более низкое давление на ногах с разницей давления > 30 мм рт. ст. может говорить о коарктации аорты.

- Продолжительные шумы в межлопаточной области.

Коарктация аорты — важная причина СН у новорождённых, но часто она бессимптомна при выявлении в позднем детском или взрослом возрасте. При наличии АГ до места коарктации возникают головные боли, а эпизоды слабости и судорог ног являются следствием уменьшения кровотока в нижней половине туловища. АД повышено в верхней половине туловища, но является нормальным или пониженным на ногах. Бедренный пульс слабый и запаздывает по отношению к лучевому пульсу. Систолический шум выслушивается над местом коарктации. Возможен щелчок изгнания и систолический шум в точке Боткина—Эрба при двустворчатом аортальном клапане. Как результат сужения аорты, формируются коллатерали, что может вызвать локализованные шумы по ходу этих сосудов.

Рентгенологическое исследование грудной клетки в раннем детстве часто показывает норму, в позднем возрасте возможны изменения контура аорты (зазубрина нисходящей аорты) и узуры на нижних поверхностях рёбер от давления коллатералями. МРТ — идеальный способ изучения этого поражения. При ЭКГ выявляется гипертрофия ЛЖ.

Клинические проявления порока появляются и нарастают по мере роста организма. Основными жалобами являются зябкость стоп, утомляемость ног при ходьбе. С возрастом появляются и внешние характерные признаки коарктации аорты: часто выявляется так называемое «атлетическое телосложение», при котором преобладает физическое развитие плечевого пояса при очень тонких ногах и узком тазе.

Немецкими физиологами братьями Вебер в 1845 г. было доказано, что слабое раздражение блуждающих нервов замедляет сердечную деятельность, а сильное — приводит к остановке сердца.

Появление жалоб зависит от давности заболевания и сопутствующего порока. При изолированной коарктации аорты долгие годы больной не предъявляет жалобы. При сопутствующем пороке в первые 2-2,5 десятилетия жизни преобладают жалобы, обусловленные либо ДМЖП либо ОАП либо двухстворчатым аортальным клапаном. Со 2-го десятилетия жизни появляются жалобы типичные для коарктации аорты: похолодание стоп, быстрое развитие алопеции ног, замедление роста ногтей на ногах. Типичны жалобы больного: «ноги быстро устают», «ноги слабнут». Появляются боли в ногах при ходьбе.

При осмотре больного опытный врач легко заметит, что руки и плечевой пояс развиты лучше, чем ноги. Необходимо внимательно осмотреть все межреберные промежутки, аксилярные зоны и особенно межлопаточные зоны для выявления очевидных коллатералей Этот признак характерен для коарктации аорты.

Измерение АД — важнейший диагностический прием Для коарктации аорты характерно высокое АД на руках и низкое на ногах.

Методично и тщательно выполненная аускультация позволяет предположить коарктацию аорты даже в раннем возрасте Из-за сформировавшегося стеноза кровь движется не только в систолу, но и в диастолу, т.е. образуется длительный шум. У длительного шума при коарктации аорты существует особенность, он одинаково хорошо выслушивается в 2 местах: спереди у левого края грудины и сзади по остистым отросткам позвонков (при ОАП — только слева от грудины). Иногда на начальных этапах развития порока в раннем детстве выслушивают только систолический шум. У подростков и взрослых больных шум, как правило, длительный. Стабилизация интенсивности шума позволяет предположить, что сформировался градиент давления, равный 50 мм рт.ст., — показание к операции.

При выявлении коллатералей в межреберьях обязательна их аускультация. Для коарктации аорты характерен длительный шум на коллатералях.

Диагностика коарктации аорты

- ЭКГ: гипертрофия левого желудочка.

- РГК: «признак 3», вызванный сужением аорты в месте коарктации с расширением сосуда до и после коарктации, узурация ребер, вызванная давлением на их нижний край расширенных межреберных артерий.

- КГ: хорошая визуализация положения и тяжести патологии.

- МРТ. прекрасная визуализация анатомического строения, возможно выявление формирующейся аневризмы, 3й-изображение пространственного расположения аневризмы и коллатеральных сосудов при помощи контрастной ангиографии. Измерение скорости кровотока позволяет определить степень стеноза.

При аускультации сердца выявляется систолический шум, с характерными чертами — отдаленность от I тона. Основной симптом порока — это разница артериального давления на верхних и нижних конечностях с низким АД на ногах.

На электрокардиограмме выявляются признаки утолщения стенок левого желудочка. При рентгенографии органов грудной полости выявляется неровность нижних краев ребер из-за расширенных межреберных артерий. Окончательный диагноз позволяет поставить аортография.

Инструментальная диагностика коарктации аорты

На ЭКГ обращает на себя внимание необычно раннее появление признаков гипертрофии левого желудочка.

Триада — сужение аорты + пре- и постстенотическое ее расширение — приводит к формированию типичного для коарктации аорты рентгенологического признака — «симптом 8». На рентгенограмме выявляют узурацию ребер, которая возникает из-за образования коллатералей.

При выполнении ЭхоКГ часто необходимо сочетание 2 доступов — трансторакального и эзофагеального — для определения локализации стеноза и расчета (косвенно) величины градиента давления.

Аортография — метод абсолютной диагностики коарктации аорты. У взрослого больного необходимо одномоментное выполнение коронарографии и аортографии для определения объема операции.

Лечение коарктации аорты

- В неотложных случаях лечение, как и в отсутствие ВПС.

- При кровавой рвоте требуется срочная визуализация аорты методом КГ или МРТ и направление в специализированную клинику, т. к. это может быть предвестником расслоения аорты и/или разрыва псевдоаневризмы рядом с местом сужения.

- Хирургическая пластика или стентирование стеноза показаны, только если в месте коарктации отмечается значительный градиент давления (> 30 мм рт. ст.) ± артериальная гипертензия в проксимальном отделе аорты.

Специального ухода дети с коарктацией аорты не требуют. Единственным методом лечения является оперативное вмешательство. Наиболее прогностически благоприятный возраст для операции — 8—14 лет.

Если не проводить лечения, смерть наступает от недостаточности ЛЖ, расслоения аорты или мозгового кровоизлияния. Хирургическое лечение показано всегда, за исключением нерезко выраженной коарктации. Если операцию провели в раннем детском возрасте, можно избежать устойчивой АГ. Больные, оперированные в позднем детском или во взрослом возрасте, часто либо остаются гипертониками, либо рецидив АГ развивается у них позже. Рецидивирующий стеноз может развиваться по мере роста ребёнка. Лечение осуществляют с помощью баллонной дилатации, которую в некоторых случаях можно использовать как метод первичного лечения.

Тактика ведения больного с коарктацией аорты

Учитывая, что неоперированная или поздно оперированная коарктация аорты приводит к геморрагическому инсульту, острому инфаркту миокарда, тяжелой недостаточности кровообращения и ИЭ, врач определяет тактику ведения пациента с коарктацией аорты по принципу профилактики этих осложнений и раннего лечения. Кроме этого, необходимо знать, какой способ хирургического устранения коарктации аорты использован у больного. При сшивании аорты «конец в конец» в 30% случаев возможна рекоарктация. Мониторинг аускультативной картины позволит выявить ее на ранних этапах, что позволит задолго до клинических осложнений обсудить целесообразность баллонной ангиопластики.

Вопрос об уровне АД, оптимальном для конкретного больного, труден и не решен. Неясно, какой уровень АД необходимо считать оптимальным для больных с коарктацией аорты. Можно предположить, что при высоких градиентах давления в зоне коарктации аорты быстрое снижение АД приведет к снижению кровотока не только в нижних конечностях, но и в почечных артериях. В связи с этим уровень давления для конкретного больного необходимо определять индивидуально лечащим врачом и хирургом.

Профилактика ИЭ необходима на протяжении всей жизни неоперированного больного.

www.sweli.ru

Коарктация аорты симптомы и признаки

Коарктация аорты — локальное сужение её просвета. В этой статье мы рассмотрим симптомы и основные признаки коарктации аорты у человека.

Симптомы коарктации аорты

Распространённость коарктации аорты

Коарктация аорты составляет 7% всех врождённых пороков сердца. Признаки у мужчин наблюдают в 2 раза чаще, чем у женщин. Часто сочетается с двустворчатым аортальным клапаном (в 25-50% случаев).

Симптомы коарктации аорты

Длительное время симптомов может не быть. При повышении АД появляются симптомы, характерные для артериальной гипертензии: головная боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, носовые кровотечения. Кроме того, могут беспокоить такие признаки как слабость и судороги ног в связи с их недостаточным кровоснабжением.

Признаки коарктации аорты

Типичные признаки коарктации аорты — диспропорция туловища: более развитая верхняя часть (плечевой пояс) и менее развитая нижняя часть (бёдра, ноги). Конечности могут быть холодными на ощупь, пульс часто не прощупывается. Обнаруживают пульсацию межрёберных артерий.

Гемодинамика коарктации аорты

Типичное (в 95% случаев) расположение коарктации аорты — ниже отхождения от аорты левой подключичной артерии. Выше сужения возникает повышение систолического и диастолического АД, а ниже сужения давление снижено. Для компенсации кровообращения в нижней половине туловища происходит расширение анастомозов — межрёберных артерий, артерий грудной стенки. В результате препятствия току крови в систолу левого желудочка возникает его перегрузка и признаки гипертрофии. В дальнейшем возникают симптомы прогрессирующей хронической левожелудочковой недостаточности.

Диагностика коарктации аорты

Осмотр при коарктации аорты

Для диагностики коарктации аорты имеет значение правильное измерение АД на ногах. Для этого больного укладывают на живот, манжету накладывают на нижнюю треть бедра и проводят аускультацию в подколенной ямке методикой, аналогичной таковой при измерении давления на руках (с определением систолического и диастолического уровней). В норме давление на ногах на 20-30 мм рт. ст. выше, чем на руках. При коарктации аорты давление на ногах значительно снижено или не определяется. Диагностическим признаком коарктации аорты считают разницу систолического (или среднего) АД на руках и ногах более 10-2й мм рт. ст. Нередко отмечают такой симптом, как примерно равное давление на руках и на ногах после физической нагрузки (тредмилл) выявляется значительная разница. Разница систолического АД на левой и правой руках говорит о том, что место отхождения одной из подключичной артерий расположено выше или ниже обструкции.

1.

Пальпация при коарктации аорты. Пульс на ногах не определяется или значительно ослаблен. Можно обнаружить признаки увеличенных пульсирующих коллатералей в межреберьях, в межлопаточном пространстве.

2.

Аускультация сердца при коарктации аорты. Выявляют акцент II тона над аортой из-за высокого АД. Характерен систолический шум в точке Боткина-Эрба, а также под левой ключицей, в межлопаточном пространстве и на сосудах шеи. При развитых коллатералях выслушивают систолический шум над межрёберными артериями. При дальнейшем прогрессировании гемодинамических нарушений выслушивается непрерывный (систолодиастолический) шум.

3.

ЭКГ при коарктации аорты. Выявляют признаки гипертрофии левого желудочка.

Эхокардиография при коарктации аорты

При супрастернальном исследовании аорты в двухмерном режиме имеются признаки её сужения. При допплеровском исследовании определяют турбулентный систолический поток ниже места сужения и вычисляют градиент давления между расширенной и суженной частями аорты, что нередко имеет важное значение при принятии решения об оперативном лечении.

Рентгенологическое исследование коарктации аорты

При длительном существовании коллатералей выявляют узурацию нижних частей рёбер как следствие сдавления их расширенными и извитыми межрёберными артериями. Для уточнения диагноза проводят аортографию, точно выявляющую место и степень коарктации.

www.medmoon.ru

сужение и диагностика, что это такое, лечение и симптомы, что характерно для сердца

Коарктация аорты диагностируется зачастую в раннем возрастеКоарктацией является частичное сужение аорты на определенном ограниченном участке, часто выглядит в форме песочных часов. В связи с высокой опасностью для жизни и неблагоприятным прогнозом, требует ранней диагностики и оперативного лечения.

Коарктация аорты диагностируется зачастую в раннем возрастеКоарктацией является частичное сужение аорты на определенном ограниченном участке, часто выглядит в форме песочных часов. В связи с высокой опасностью для жизни и неблагоприятным прогнозом, требует ранней диагностики и оперативного лечения.

Что это такое: коарктация аорты и какие известны виды патологии

Врождённый порок сердца – это нарушение в структуре сердца или сосудов, имеющий место с рождения. Коарктация аорты занимает примерно 7% от общего числа пороков у новорожденных и детей раннего возраста. Коарктация аорты зачастую сопряжена с иными врожденными пороками сердца. При наличии заболевания нарушается здоровое кровообращение, что неблагодарно влияет на весь организм в целом.

Коарктация аорты – это врождённый порок сердца, которому характерно сужение просвета в области перешейки дуги, иногда в грудном или брюшном отделе.

Подобное сужение в прямом смысле вынуждает организм формировать большое количество дополнительных сосудов (коллатеральную сеть), которые нужны для нормализации нарушенного кровообращения. В результате в организме появляется дополнительный режим кровообращения – замещающее кровообращение.

В литературе выделяют типы коарктации аорты:

- Коарктация по взрослому типу – сужение просвета аорты дальше и внизу от области присоединения левой подключичной артерии. Артериальный проток закрыт.

- Коарктация аорты по детскому типу – недоразвитие аорты на таком же участке, однако артериальный проток открыт.

При коарктации аорты следует оперативно произвести лечение

При коарктации аорты следует оперативно произвести лечение

Виды коарктации следующие. Изолированная коарктация, когда заболевание не сопряжено с иными патологиями. Чаще всего встречается у детей старшей возрастной категории. Коарктация аорты с открытым артериальным протоком обнаруживается у 65% новорожденных и детей младшей возрастной категории. Различают постдуктальную, юкстадуктальную и предуктальную коарктацию аорты. Коарктация аорты, сопряженная с иными патологиями сердца.

Основные симптомы: коарктация аорты

В силу того, что коарктация аорты разделяется на несколько видов, симптомы могут отличаться из-за различий в механизмах нарушения гемодинамики и общей клинической картины. Любой из нижеперечисленных симптомов – повод для незамедлительного обращения к врачу и соответствующей диагностики того, почему они появились.

Симптомы у детей:

- Развитие лёгочной или сердечной недостаточности у новорожденных;

- Внезапная бледность кожных покровов;

- Увеличенные и пульсирующие межреберные артерии;

- Слабый или отсутствующий пульс на бедренных артериях;

- Непропорционально развитое тело: верхняя часть более выраженная по сравнению с узкой нижней частью тела;

- Отставание в физическом развитии;

- Беспокойное поведение или нервозность на фоне головной боли.

Симптомы у взрослых следующие. Повышение артериального давления в артериях верхней части тела и понижением артериального давления в артериях нижней части тела, в конечностях. Онемение и зябкость нижних конечностей, тяжесть или слабость во время ходьбы, судороги. Головокружение, головная боль, тяжелая голова, усталость. Кровь из носа, иногда боль в груди, в сердце, патологии женского здоровья: нарушение менструального цикла и бесплодие.

Современная диагностика: коарктация аорты

На данный момент в диагностике и лечении врожденных пороков сердца медицинская наука достигла высоких результатов. Но, как и с большинством заболеваний, необходимым условием для избавления от патологии или улучшения состояния, является его раннее обнаружение и диагностика. Любая настороженность может помочь спасти жизнь, поэтому этим пренебрегать не стоит.

Благодаря современному оборудованию коарктацию аорты определить достаточно легко

Благодаря современному оборудованию коарктацию аорты определить достаточно легко

Кроме простого осмотра и оценки клинической картины, пациентам проводятся следующие виды инструментальной диагностики:

- Аускультация – прослушивание звуков, которые производятся внутренними органами в процессе их функционирования. Прослушивание осуществляется при помощи стетоскопа и может определить систолический шум между лопаток и над сердцем по направлению внутригрудных артерий.

- Электрокардиография при не ярко выраженной или средней степени коарктации аорты практически не будет отличаться от нормальной ЭКГ. Коарктацияту грудных детей, сопряжнная с открытым артериальным протоком, определяется смещение электрической оси сердца правее или ее расположение вертикально. У детей подросткового возраста определяется увеличение массы левого желудочка сердца. У взрослых определяется смещение электрической оси сердца левее и увеличение массы левого желудочка.

- Эхокардиография сердца показывает сужение аорты в области ее перешейка, гипертрофию миокарда левого желудочка сердца, увеличение размера левого предсердия.

- Рентгенография лёгких и сердца определяет узурпацию кижней части ребер, гипертрофию левого желудочка.

- Фонокардиография – метод, помогающий выявить систолический шум места между лопатками.

- Ультразвуковая доплерография позволяет определить снижение артериального давления и его индекс на ногах.

- Аортография – введение в аорту путем специальных катетеров рентгеноконтрастного вещества. Назначается редко, индивидуально по показаниям и когда не представляется возможным установить диагноз.

Катетеризация сердца позволяет измерять давление в аорте и разницу систолического давления вверх и вниз по току крови в области коарктации аорты.

Лечение: коарктация аорты

При коарктации аорты показано оперативное лечение. Вид и срочность операции зависит от множества факторов: возраста пациента, степени сужения аорты, наличия тяжёлых изменений в сердечно-сосудистой системе и других. Срочная операция необходима пациентам, у которых отличия в систолическом давлении на руках и ногах выше 50 мм. рт. ст., новорожденным при наличии ярко выраженной артериальной гипертензии и обнаружении сердечной недостаточности.

Виды лечения:

- Шунтирование;

- Резекция коарктации аорты;

- Пластика аорты с применением сосудистых протезов;

- Баллонная ангиопластика;

- Аортопластика из собственных биоматериалов пациента.

Последнее время при лечении коарктации аорты применяют протезы, однако конкретный случай следует изучать отдельно

Последнее время при лечении коарктации аорты применяют протезы, однако конкретный случай следует изучать отдельно

Если сужение и гипертензия у ребенка носит слабый характер, операцию рекомендуется отложить до более благоприятного возраста от четырех до пятнадцати лет.

Сужение аорты и прогнозы

При оперативном обнаружении и диагностике коарктации аорты у новорожденных или маленьких детей, удается вовремя провести необходимую операцию и успешное лечение.

При обнаружении сужения аорты в более позднем подростковом возрасте и старше, есть риск развития тяжелых осложнений:

- Артериальная гипертензия;

- Инсульт;

- Отек лёгких;

- Разрыв аневризмы;

- Инфекционный эндокардит и др.

Коарктация аорты – патология, поддающаяся лечению. Главное, выяснить причины.

Что такое коарктация аорты (видео)

В заключение отметим, что ранняя диагностика в большинстве случаев имеет положительные прогнозы и приводит к успешному лечению. Люди, перенесшие операцию, ведут нормальный образ жизни, работают и путешествуют.

Рекомендуем прочитать:

Добавить комментарий

2vracha.ru

Коарктация аорты: симптомы, диагностика, лечение

Диагностика коарктации аорты

Диагноз предполагают на основании клинических данных (включая измерение АД на всех 4 конечностях), с учетом рентгенографии органов грудной клетки и ЭКГ, точный диагноз устанавливают на основании двухмерной эхокардиографии с цветной допплеркардиографией или КТ или МР-ангиографии.

Клиническая диагностика коарктации аорты специфична, характерные симптомы обращают на себя внимания уже при первом осмотре. Область сердца визуально не изменена. Границы относительной сердечной тупости не расширены. Выслушивается интенсивный систолический шум на основании сердца, точка максимального выслушивания — между лопатками на уровне второго грудного позвонка. Пульс на бедренной артерии ослаблен или не пальпируется. артериальное давление на ногах значительно снижено или не определяется. Если порок впервые выявляют в возрасте старше 1 года, это свидетельствует о его относительно малой выраженности. Выраженная коарктация аорты проявляется уже в первые месяцы жизни беспокойством, плохой прибавкой в весе, отсутствием аппетита. Поскольку измерение артериального давления у грудных детей затруднено, при обследовании обязательно определяют пульс на бедренных артериях и оценивают его характеристики.

На ЭКГ обычно отмечается гипертрофия левого желудочка, однако ЭКГ может быть нормальной. У новорожденных и детей первых месяцев жизни на ЭКГ чаще обнаруживают гипертрофию правого желудочка или блокаду правой ножки пучка Гиса, чем гипертрофию левого желудочка.

Рентгенологически можно выявить узурацию нижних краёв рёбер вследствие давления резко расширенных и извитых межрёберных артерий. Сердце может иметь шаровидную или «аортальную», овоидную конфигурацию с приподнятой верхушкой. Рентгенография органов грудной клетки демонстрирует коарктацию в виде знака «3» в области тени верхнего переднего средостения. Размеры сердца нормальные, если только не развивается сердечная недостаточность. Расширенные межреберные коллатеральные артерии могут узурировать 3-8-е ребра, в результате чего на ребрах в области нижнего контура появляются углубления, в то же время узуры ребер редко формируются до 5-летнего возраста.

При сканировании аорты используют супрастернальную позицию. Косвенные эхокардиографические признаки, подтверждающие коарктацию, — постстеноти-ческое расширение аорты, гипертрофия и дилатация желудочков.

Катетеризация сердца и ангиокардиография показаны в случаях, когда не ясен характер сопутствующих пороков сердца или есть подозрение на перерыв дуги аорты.

Дифференциальную диагностику проводят со всеми состояниями, сопровождаемыми повышением артериального давления. В пользу коарктации аорты свидетельствует значительное ослабление или отсутствие пульса на бедренных артериях. Сходные клинические признаки могут быть при неспецифическом аорто-артериите — заболевании аутоиммунной природы, при котором на внутренней оболочке крупных сосудов развивается пролиферативный процесс, в результате чего уменьшается просвет сосудов и повышается артериальное давление. Из-за асимметричного поражения сосудов неспецифический аорто-артериит называют «болезнью разного пульса».

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]

ilive.com.ua

Коарктация аорты

Коарктация аорты — врожденное сегментарное сужение аорты, создающее препятствие кровотоку в большом круге кровообращения; составляет 6—7% врожденных пороков сердца. Заболевание у мужчин встречается в 4 раза чаще, чем у женщин.

Этиология и патогенез коарктации аорты

Причина развития коаркта-ции аорты — неправильное слияние аортальных дуг в эмбриональном периоде. Сужение располагается у места перехода дуги аорты в нисходящую аорту, что обусловливает появление в большом круге кровообращения двух его режимов. Проксимальнее места препятствия имеется гипертензия, дистальнее — артериальная гипотензия. Включается ряд компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с гемодинамическими нарушениями. Одним из них является гипертрофия миокарда левого желудочка, ведущая к увеличению ударного и минутного объема сердца, другим — расширение сети коллатералей. При хорошем развитии коллатеральных сосудов в нижнюю половину тела поступает достаточное количество крови. Это объясняет отсутствие у детей значительной гипер-тензии. В период полового созревания на фоне быстрого роста организма имеющиеся коллатерали не в состоянии обеспечить адекватный кровоток, и артериальное давление Проксимальнее места коарктации резко повышается. В патогенезе гипертензионного синдрома имеет значение и уменьшение пульсового давления в почечных артериях, влияющего на юкстамедуллярный аппарат почек, ответственный за включение вазопрессорного механизма.

Патологическая анатомия коарктации аорта

Сужение аорты располагается, как правило, дистальнее места отхождения левой подключичной артерии. Протяженность поражения обычно составляет 1—2 см. Расширяются восходящая аорта и ветви дуги аорты. Значительно увеличивается диаметр и истончаются стенки артерий, участвующих в коллатеральном кровообращении, что предрасполагает к образованию аневризм. Последние нередко возникают и в артериях головного мозга; чаще встречаются у больных старше 20 лет. От давления расширенных и извитых межреберных артерий на нижних, краях ребер образуются узуры. При гистологическом исследовании участка коарктации выявляют уменьшение количества эластических волокон, замещение их соединительной тканью. Возможно сочетание коарктации с врожденными пороками сердца.

Клиника и диагностика при коарктации аорты

Часто до периода полового созревания заболевание протекает скрыто. По мере роста ребенка организмом к кровообращению предъявляются все большие требования, поэтому в проксимальном отделе аорты усиливается гипертензия, повышается нагрузка на миокард и клиническая картина становится более четкой.

Вследствие гипертензии у больных появляются головные боли, плохой сон, раздражительность, тяжесть и ощущение пульсации в голове, носовые кровотечения, ухудшается память и зрение. Из-за перегрузки левого желудочка они испытывают боли в области сердца, сердцебиения, перебо’и, иногда одышку. Недостаточное кровоснабжение нижней половины тела становится причиной быстрой утомляемости, слабости, похолодания нижних конечностей, болей в икроножных мышцах при ходьбе.

При осмотре выявляют диспропорцию в развитии мышечной системы верхней и нижней половины тела за счет гипертрофии мышц плечевого пояса, усиленную пульсацию артерий верхних конечностей (подмышечной и плечевой), более заметную при поднятых руках, и грудной стенки (межреберных и подлопаточных). Всегда видна усиленная пульсация сосудов шеи, в подключичной области и яремной ямке. При пальпации отмечается хорошая пульсация на лучевых артериях и ее отсутствие или ослабление на нижних конечностях.

Для коарктации аорты характерны высокие показатели систолического артериального давления на верхних конечностях, составляющие у больных в возрасте 16—30 лет в среднем 180— 190 мм рт. ст. при умеренном повышении диастолического давления (до 100 мм рт. ст.). Артериальное давление на нижних конечностях или не определяется, или систолическое давление более низкое, чем на верхних конечностях, диастолическое соответствует норме.

При перкуссии границы относительной тупости сердца смещены влево, сосудистый пучок расширен. Аускультативно над всей поверхностью сердца слышен грубый систолический шум, который проводится на сосуды шеи, в межлопаточное пространство и по ходу внутренних грудных артерий. Над аортой выслушивается акцент II тона.

Данные реографических исследований указывают на существенную разницу в кровенаполнении верхних и нижних конечностей. В то время как на верхних конечностях реографические кривые характеризуются крутым подъемом и спуском, высокой амплитудой, на нижних конечностях они имеют вид пологих волн небольшой высоты.

Ряд признаков, присущих коарктации аорты, выявляется уже при рентгеноскопии. У больных старше 15 лет определяют волнистость нижних краев III—VIII ребер вследствие узур. В мягких тканях грудной стенки могут быть видны тяжи и пятнистость — тени расширенных артерий. В прямой проекции видно, что тень сердца увеличена влево за счет гипертрофии левого желудочка, имеет место сглаженность левого и выбухание правого контура сосудистого пучка.

При исследовании во второй косой проекции наряду с увеличением левого желудочка сердца видно выбухание влево тени расширен ной восходящей аорты.

Аортография по Сельдингеру помогает уточнить диагноз. На аортограммах выявляют сужение аорты, локализующееся на уровне IV—V грудных позвонков, значительное расширение ее восходящего отдела и левой подключичной артерии, которая часто достигает диаметра дуги аорты, хорошо видна сеть коллатералей, через которые ретроградно заполняются межреберные и нижние надчревные артерии.

Рис. 44. Схемы операций при коарктации аорты. Объяснение в тексте.

Лечение коарктации аорты

Средняя продолжительность жизни больных с коарктацией аорты около 30 лет; 2/3 из них умирают в возрасте до 40 лет от сердечной недостаточности, кровоизлияния в мозг, разрыва аорты и различных аневризм, поэтому лечение только хирургическое. Лучше оперировать детей в возрасте 6—7 лет.

При коарктации аорты существуют четыре типа хирургических вмешательств.

1. Резекция суженного участка аорты с последующим наложением анастомоза конец в конец, что выполнимо, если после резекции измененного участка без натяжения удается сблизить концы аорты (рис. 44, а).

2. Резекция коарктации с последующим протезированием — показана при длинном суженном сегменте аорты или аневризмати-ческом ее расширении (рис. 44, б).

3. Истмопластика — при прямой истмопластике место сужения рассекают продольно и сшивают в поперечном направлении с целью создать достаточный просвет аорты. При непрямой истмопластике после рассечения стенки аорты в ее разрез, чтобы расширить просвет до нормальных размеров, вшивают заплату из синтетической ткани.

4. Шунтирование с использованием синтетического протеза

является операцией выбора при длинной коарктации аорты, кальцинозе или резком атеросклеротическом изменении стенки аорты. Применяется редко (рис. 44, в).

extremed.ru

виды, причины, симптомы и лечение

Коарктация аорты — врождённая форма сужения просвета аорты в одном из её сегментов, локализующимся в зоне перешейка, т. е. в районе перехода дуги в нисходящую область. В несколько раз реже патология наблюдается в восходящем и брюшном отделе.

Причины возникновения такого порока сердца остаются до конца не изученными, однако специалистами из области кардиологии выведено несколько теорий касательно происхождения недуга. Помимо этого, установлено большое количество предрасполагающих факторов.

Симптоматика недуга начинает проявляться уже в младенчестве, наиболее часто возникает одышка, сильный кашель, повышенное беспокойство, сильнейшие головокружения, учащённое сердцебиение и кровоизлияния из носовой полости.

Диагностика основывается на осуществлении инструментальных процедур, среди которых основное место отведено ЭКГ и ЭхоКГ. В дополнение требуется проведение тщательного физикального осмотра.

Лечебные мероприятия ограничиваются выполнением хирургических операций, поскольку консервативные способы терапии в этом случае не несут положительного результата.

Согласно международной классификации болезней десятого пересмотра, такое заболевание имеет собственный шифр. Код по МКБ-10 будет — Q25.1.

Этиология

Коарктация аорты у детей считается довольно распространённым сердечным отклонением, которое выявляется с частотой 7.5%. Примечательно то, что наиболее часто диагностируется среди представителей мужского пола. Более того, в подавляющем большинстве ситуаций такой порок дополняется иными врождёнными отклонениями в развитии, самыми распространёнными среди которых являются:

На сегодняшний день причиной образования такого дефекта аорты принято рассматривать несколько теорий:

- неправильное слияние аортальных дуг во время становления эмбриона;

- закрытие ОАП или открытого артериального протока, сопровождающееся присоединением в патологический процесс близлежащей части аорты. Такое отклонение формируется практически сразу же после появления ребёнка на свет, при этом стенки протока поддаются спаданию и рубцеванию;

- присутствие серповидной связки аорты, что влечёт за собой сужение перешейка при наличии перекрытия ОАП;

- индивидуальные отличия внутриутробного кровообращения плода.

К предрасполагающим факторам, повышающим вероятность появления такого порока сердца, принято относить:

- отягощённую наследственность;

- условия окружающей среды, что оказывает негативное влияние на закладку, развитие тканей и внутренних органов плода внутри утробы матери;

- перенесённые в первом триместре вирусные заболевания;

- бесконтрольное применение медикаментов вплоть до 12 недели гестации — сюда стоит отнести гормональные вещества, а также лекарства, направленные на купирование высокого кровяного тонуса и против недугов нервной системы;

- злоупотребление спиртными напитками и выкуриванием сигарет во время беременности;

- профессиональные вредности, в частности контактирование будущей матери с красками, лаками, бензином и иными химическими веществами;

- наличие в истории болезни женщины сахарного диабета, патологий органов малого таза, а также перенесённых ранее абортов;

- возрастную категорию беременной, а именно старше 35 лет;

- регулярное распитие (достаточно одного раза в сутки) больше чем 8 грамм крепкого кофе.

Также стоит учесть, что коарктация аорты встречается примерно у каждого 10 пациента с диагнозом — синдром Шерешевского-Тернера, который представляет собой хромосомную болезнь.

Коарктация аорты

Классификация

Кардиологами принято различать две разновидности подобного врождённого дефекта:

- взрослую — является таковой при сегментарном стенозе просвета аорты ниже той части, от которой от него отходит левая подключичная артерия, а артериальный проток — закрыт;

- детскую — в таких ситуациях отмечается местное недоразвитие аорты аналогичной локализации, но артериальный проток открыт.

Основываясь на анатомических особенностях, известны такие формы недуга:

- изолированная — в таких ситуациях наблюдается лишь коарктация, без присутствия других отклонений. Является наиболее часто встречающимся типом, который диагностируется у 73% пациентов;

- сочетающаяся с ОАП — составляет лишь 5%;

- сопровождающаяся другими врождёнными пороками сердца, которые были указаны выше. Выявляется в 12% ситуаций.

Вторая разновидность болезни имеет свою классификацию и делится на:

- постдуктальную — локализуется ниже того места, где размещается открытый аортальный проток;

- юкстадуктальную — располагается на одном уровне с ОАП;

- предуктальную — открытый аортальный проток находится ниже коарктации аорты.

По мере своего прогрессирования заболевание проходит несколько периодов:

- критический — наблюдается у малышей, которым ещё не исполнился год. Отличается развитием сердечной недостаточности и высокой летальностью;

- приспособительный — отмечается у детей от 1 года до 5 лет. Основу клинической картины составляют лишь быстрая утомляемость и одышка;

- компенсаторный — выявляется в возрасте от 5 до 15 лет и зачастую протекает совершенно бессимптомно;

- относительной декомпенсации — развивается у больных в промежутке с 15 до 20 лет. Стоит отметить, что в период полового созревания снова появляются симптомы недостаточности;

- декомпенсации — такая коарктация аорты у взрослых 20-40 лет выражается в злокачественной гипертонической болезни, сердечной недостаточности, а также имеет высокий риск летального исхода.

В зависимости от места очага порока сердца существуют такие варианты протекания патологии:

- типичный — в зоне перехода дуги в нисходящую область;

- атипичный — в грудном и брюшном отделе.

Отдельно стоит выделить псевдокоарктацию аорты у новорождённого — это аналогичная коарктации деформация, однако она не препятствует потоку крови. Это обуславливается тем, что она является простой извитостью или удлинением дуги аорты.

Симптоматика

Клиническая картина подобного недуга неспецифична, т. е. характерна для большого количества иных кардиологических заболеваний. Тем не менее симптомы у детей и взрослых будут несколько отличаться.

Симптоматика коарктации аорты у новорождённых и малышей грудного возраста включает в себя:

- плохую прибавку в весе;

- отставание от сверстников в двигательном и физическом развитии;

- снижение аппетита и вялое сосание груди;

- бледность кожи;

- цианоз носогубного треугольника, а также кончиков пальцев рук и ног;

- одышку и кашель;

- учащение дыхательных движений, которые достигают 100 повторений в минуту;

- повышенное беспокойство;

- беспричинные приступы сильного плача;

- энергичное движение ногами, что может указывать на появление болей в сердце.

Клинические признаки недуга у старших детей представлены:

- сильнейшими головными болями;

- сильной пульсацией в висках;

- дискомфортом в зоне сердца;

- быстрой умственной усталостью;

- ухудшением памяти;

- снижением зрения;

- болезненностью в икрах при длительной ходьбе;

- шумом в ушах;

- головокружениями;

- лучшей развитостью верхней части туловища в сравнении с нижней;

- постоянной слабостью;

- похолоданием ног;

- повышением кровяного давления;

- ощущением перебоев в функционировании сердца.

У взрослых пациентов симптомы коарктации аорты будут следующими:

- лёгочная гипертензия;

- расстройство менструального цикла у представительниц женского пола;

- носовые кровотечения;

- периоды потери сознания;

- ощущение онемения и зябкости;

- изменение походки и хромота;

- судороги нижних конечностей;

- боли в животе;

- тяжесть в голове;

- одышка и сухой кашель — такие признаки появляются только при физической нагрузке;

- возрастание АД при умеренной активности;

- нарушение ЧСС;

- снижение работоспособности.

Игнорирование симптоматики приводит к развитию опасных для жизни последствий или наступлению ранней смерти.

Диагностика

Чтобы диагностировать подобный врождённый порок сердца у ребёнка или взрослого, необходимо осуществление целого комплекса инструментальных обследований, однако им должны предшествовать манипуляции, проводимые непосредственно кардиологом, а именно:

- ознакомление с историей болезни не только пациента, но и его родственников;

- сбор и анализ анамнеза жизни женщины во время вынашивания ребёнка — это поможет врачу понять, какой предрасполагающий фактор повлиял на развитие подобного дефекта аорты;

- тщательный физикальный осмотр, обязательно включающий в себя оценивание состояния кожи, тип телосложения и прослушивание больного при помощи фонендоскопа;

- детальный опрос родителей пациента — это позволит клиницисту больше узнать о степени выраженности симптоматики и тяжести течения болезни.

Инструментальная диагностика предполагает осуществление:

- ЭКГ и ЭхоКГ;

- суточного мониторирования электрокардиограммы;

- рентгенографии грудины;

- зондирования полостей сердца;

- катеризации сердца с аортографией;

- КТ и МРТ;

- вентрикулографии;

- коронарографии.

Коронарография

Лабораторные изучения ограничиваются выполнением общеклинического анализа крови и урины, а также биохимии крови и ПЦР-тестов.

Такой порок сердца необходимо отличать от:

- гипертонической болезни вазоренальной и эффенциальной формы;

- аортального порока сердца;

- синдрома Такаясу.

Лечение

Подтверждение диагноза является показанием к врачебному вмешательству. Операция коарктации аорты поводится в раннем периоде — у пациентов в возрастной категории от 1 года до 3 лет, однако в критических случаях возможно осуществление хирургической помощи до достижения пациентом 1 года.

Несмотря на то что кардиохирургическая операция — это единственный способ избавиться от недуга, она имеет несколько противопоказаний:

- устойчивая к терапии лёгочная гипертензия;

- протекание тяжёлых, не поддающихся лечению второстепенно возникших патологий;

- сердечная недостаточность на терминальной стадии.

Хирургическое лечение коарктации аорты выполняется с помощью:

- местно-пластической реконструкции аорты;

- иссечения порока с последующим протезированием;

- формирования обходных анастомозов;

- баллонной дилатации аорты.

Стентирование коарктации аорты

Выбор методики врачебного вмешательства подбирается в индивидуальном порядке для каждого пациента.

Возможные осложнения

Отсутствие лечения коарктации аорты чревато возникновением таких последствий:

Не исключается вероятность возникновения осложнений после кардиохирургической операции. К ним стоит отнести:

- ишемию спинного мозга;

- тромбоз прооперированных участков аорты;

- разрыв анастомоза;

- рекоарктацию аорты;

- гангрену левой руки.

Профилактика и прогноз

Специально предназначенных профилактических мероприятий, предупреждающих формирование подобного аортального дефекта, не существует. Единственное, что можно сделать для снижения вероятности появления коарктации аорты — это следить за адекватным ведением беременности.

Прогноз недуга относительно благоприятный — в среднем длительность жизни людей с подобным диагнозом достигает 35 лет. Полное отсутствие помощи кардиохирурга приводит к тому, что на первом году жизни летальному исходу подвергается 55% больных. При вовремя проведённом хирургическом вмешательстве положительные результаты наблюдаются примерно у 90% пациентов, но при условии осуществления операции в возрасте до 10 лет. Перенёсшие операцию больные должны находиться на пожизненном учёте у кардиолога или кардиохирурга.

simptomer.ru