Какой совет дает мама сыну в каждой части: Какой совет дает мама сыну в каждой части в рассказе михаила зощенко самое главное

М. Зощенко. Самое главное | Умники и умницы

О детях и для детей

Ответы к стр. 24

Михаил Зощенко

Самое главное

1

Жил на свете мальчик Андрюша Рыженький. Это был трусливый мальчик. Он всего боялся. Он боялся собак, коров, гусей, мышей, пауков и даже петухов.

Но больше всего он боялся чужих мальчишек. И мама этого мальчика очень и очень грустила, что у неё такой трусливый сынок.

В одно прекрасное утро мама этого мальчика сказала ему:

— Ах, как плохо, что ты всего боишься. Только храбрые люди хорошо живут на свете. Только они побеждают врагов, тушат пожары и отважно летают на самолётах. И за это все любят храбрых людей. И все их уважают. Дарят им подарки и дают ордена и медали. А трусливых никто не любит. Над ними смеются и потешаются. И от этого у них жизнь бывает плохая, скучная и неинтересная.

Мальчик Андрюша так ответил своей маме:

— С этих пор, мама, я решил быть храбрым человеком.

И с этими словами Андрюша пошёл во двор погулять.

2

А во дворе мальчишки играли в футбол.

Мальчишки эти обыкновенно задевали Андрюшу. И он их боялся как огня. И всегда от них убегал. Но сегодня он не убежал. Он крикнул им:

— Эй вы, мальчишки! Сегодня я не боюсь вас!

Мальчишки удивились, что Андрюша так смело им крикнул. И даже они сами немножко испугались. И даже один из них — Санька Палочкин — сказал:

— Сегодня Андрюшка Рыженький что-то задумал против нас. Давайте лучше уйдём, а то нам, пожалуй, попадёт от него.

Но мальчики не ушли. Наоборот. Они подбежали к Андрюшке, стали его задевать. Один дёрнул Андрюшку за нос. Другой сбил ему кепку с головы. Третий мальчик ткнул Андрюшу кулаком. Короче говоря — они немножко побили Андрюшу. И тот с рёвом вернулся домой.

И дома, утирая слёзы, Андрюша сказал маме:

— Мама, я сегодня был храбрый, но из этого ничего хорошего не получилось.

Мама сказала:

— Глупый мальчик. Недостаточно быть только храбрым, надо быть ещё сильным. Одной храбростью ничего нельзя сделать.

3

И тогда Андрюша незаметно от мамы взял бабушкину палку и с этой палкой пошёл во двор. Подумал: «Вот теперь я буду сильней, чем обычно. Теперь я разгоню мальчишек в разные стороны, если они на меня нападут». Андрюша вышел с палкой на двор. А на дворе мальчишек уже не было.

Там гуляла чёрная собака, которую Андрюша всегда боялся. Размахивая палкой, Андрюша сказал этой собаке:

— Попробуй только залай на меня — получишь по заслугам. Узнаешь, что такое палка, когда она прогуляется по твоей голове.

Собака начала лаять и бросаться на Андрюшу. Размахивая палкой, Андрюша раза два ударил собаку по голове, но та забежала сзади и немного порвала Андрюшины штаны.

И Андрюша с рёвом побежал домой. А дома, утирая слёзы, он сказал своей маме:

— Мама, как же это так? Я сегодня был сильный и храбрый, но из этого ничего хорошего не получилось. Собака разорвала мои штаны и чуть не укусила меня.

Мама сказала:

— Ах ты, глупый мальчонка! Недостаточно быть храбрым и сильным. Надо ещё иметь смекалку. Надо думать и соображать. А ты поступил глупо. Ты размахивал палкой и этим рассердил собаку. Вот за это она и порвала твои штаны. Ты сам виноват.

Надо ещё иметь смекалку. Надо думать и соображать. А ты поступил глупо. Ты размахивал палкой и этим рассердил собаку. Вот за это она и порвала твои штаны. Ты сам виноват.

Андрюша сказал своей маме:

— С этих пор я буду всякий раз думать, когда что-нибудь случится.

4

И вот Андрюша в третий раз вышел погулять. Но во дворе уже не было собаки. И мальчишек тоже не было.

Тогда Андрюша вышел на улицу, чтобы посмотреть, где мальчишки.

А мальчишки купались в реке. И Андрюша стал смотреть, как они купаются.

И в этот момент один мальчишка, Санька Палочкин, захлебнулся в воде и стал кричать:

— Ой, спасите, тону!

А мальчишки испугались, что он тонет, и побежали звать взрослых, чтобы те спасли Саньку.

Андрюша крикнул Саньке:

— Погоди тонуть! Я тебя сейчас спасу.

Андрюша хотел броситься в воду, но потом подумал: «Ой, я плохо плаваю, и у меня не хватит силы спасти Саньку. Я поступлю умней: я сяду в лодку и на лодке подплыву к Саньке».

А у самого берега стояла рыбацкая лодка. Андрюша оттолкнул эту лодку от берега и сам вскочил в неё. А в лодке лежали вёсла. Андрюша стал бить этими вёслами по воде. Но у него ничего не вышло: он не умел грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. И Андрюша от страха стал кричать.

Андрюша оттолкнул эту лодку от берега и сам вскочил в неё. А в лодке лежали вёсла. Андрюша стал бить этими вёслами по воде. Но у него ничего не вышло: он не умел грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. И Андрюша от страха стал кричать.

А в этот момент по реке плыла другая лодка. И в этой лодке сидели люди. Эти люди спасли Саню Палочкина. И кроме того, эти люди догнали рыбацкую лодку, взяли её на буксир и доставили к берегу.

5

Андрюша пошёл домой и дома, утирая слёзы, сказал своей маме:

— Мама, я сегодня был храбрый — я хотел спасти мальчика. Я сегодня был умный, потому что не бросился в воду, а поплыл в лодке. Я сегодня был сильный, потому что оттолкнул тяжёлую лодку от берега и тяжёлыми вёслами колотил по воде. Но у меня ничего не вышло.

Мама сказала:

— Глупый мальчик! Я забыла тебе сказать самое главное. Недостаточно быть храбрым, умным и сильным. Это слишком мало. Надо ещё иметь знания. Надо уметь грести, уметь плавать, ездить верхом на лошади, летать на самолёте. Надо многое знать. Надо знать математику и алгебру, химию и геометрию. А для того чтобы это всё знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. А кто умный, тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолётах.

Надо многое знать. Надо знать математику и алгебру, химию и геометрию. А для того чтобы это всё знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. А кто умный, тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолётах.

Андрюша сказал:

— С этих пор я буду всему учиться.

И мама сказала:

— Вот и хорошо.

1. Каким был Андрюша? Найди ответ в тексте и запиши.

Андрюша был трусливым мальчиком.

2. Каких людей все любят? Найди ответ в тексте и запиши.

Храбрых и умных, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолётах.

3. Что же самое главное в жизни? Отметь ответ + или запиши свой.

быть смелым + быть умным быть ловким

+ быть храбрым быть честным быть добрым

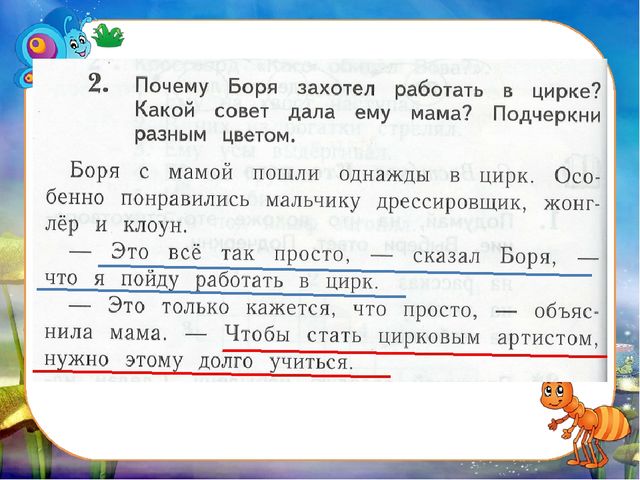

4∗. Перечитай каждую часть. Какой совет даёт мама сыну в каждой части? Найди и запиши. Перескажи по плану.

Какой совет даёт мама сыну в каждой части? Найди и запиши. Перескажи по плану.

1. Нужно быть храбрым.

2. Недостаточно быть только храбрым, надо быть ещё сильным.

3. Надо ещё иметь смекалку.

4. Надо ещё иметь знания.

5. Допиши пословицу, поставь знаки препинания.

Землю красит солнце, а человека — труд.

Ответы к заданиям. Литературное чтение. Рабочая тетрадь №1. 2 класс. Ефросинина Л. А. 2014 г.

ГДЗ. 2 класс

Письма к сыну. — Сухомлинский В.А.

Актуальное

Актуальные проблемы воспитания ребенка, подростка, юноши. Предназначается для учителей, воспитателей общеобразовательных школ, студентов и преподавателей педагогических вузов, родителей.

- Добрый день, дорогой сын!

Вот ты и улетел из родительского гнезда — живешь в большом городе, учишься в вузе, хочешь чувствовать себя самостоятельным человеком. Знаю по собственному опыту, что, захваченный бурным вихрем новой для тебя жизни, ты мало вспоминаешь о родительском доме, о нас с матерью, и почти не скучаешь. Это придет позже, когда ты узнаешь жизнь. …Первое письмо сыну, улетевшему из родительского гнезда… Хочется, чтобы оно осталось у тебя на всю жизнь, чтобы ты хранил его, перечитывал, думал над ним. Мы с матерью знаем, что каждое молодое поколение немного снисходительно относится к поучениям родителей: вы, мол, не можете видеть и понимать все то, что видим и понимаем мы. Может быть, это и так… Может быть, прочитав это письмо, ты захочешь положить его куда-нибудь подальше, чтобы оно меньше напоминало о бесконечных поучениях отца и матери. Ну что же, положи, но только хорошенько запомни, куда, потому что придет такой день, когда ты вспомнишь эти поучения, скажешь себе: а все-таки прав был отец… и тебе надо будет прочитать это старое полузабытое письмо. Ты найдешь и прочитаешь его. Сохрани же его на всю жизнь. Я тоже сохранил первое письмо от отца. Мне было 15 лет, когда я улетел из родительского гнезда — поступил учиться в Кременчугский педагогический институт.

Это придет позже, когда ты узнаешь жизнь. …Первое письмо сыну, улетевшему из родительского гнезда… Хочется, чтобы оно осталось у тебя на всю жизнь, чтобы ты хранил его, перечитывал, думал над ним. Мы с матерью знаем, что каждое молодое поколение немного снисходительно относится к поучениям родителей: вы, мол, не можете видеть и понимать все то, что видим и понимаем мы. Может быть, это и так… Может быть, прочитав это письмо, ты захочешь положить его куда-нибудь подальше, чтобы оно меньше напоминало о бесконечных поучениях отца и матери. Ну что же, положи, но только хорошенько запомни, куда, потому что придет такой день, когда ты вспомнишь эти поучения, скажешь себе: а все-таки прав был отец… и тебе надо будет прочитать это старое полузабытое письмо. Ты найдешь и прочитаешь его. Сохрани же его на всю жизнь. Я тоже сохранил первое письмо от отца. Мне было 15 лет, когда я улетел из родительского гнезда — поступил учиться в Кременчугский педагогический институт.

Я не верю в бога, но хлеб называю святым. Пусть и для тебя он на всю жизнь останется святым. Помни, кто ты и откуда вышел. Помни, как трудно добывается этот хлеб. Помни, что дед твой, мой отец Омелько Сухомлин был крепостным и умер за плугом на ниве. Никогда не забывай о народном корне. Не забывай о том, что пока ты учишься — кто-то трудится, добывая тебе хлеб насущный. И выучишься, станешь учителем — тоже не забывай о хлебе. Хлеб — это труд человеческий, это и надежда на будущее, и мерка, которой всегда будет измеряться совесть твоя и твоих детей”. Вот что писал отец в своем первом письме. Ну, была еще приписка о том, что получили рожь и пшеницу на трудодни, что каждую неделю будет привозить мне дед Матвей по караваю. Для чего я пишу тебе об этом, сын? Не забывай, что корень наш — трудовой народ, земля, хлеб святой. И проклят будет тот, кто хоть одним помыслом, одним словом, одним поступком своим выразит пренебрежение к хлебу и труду, к народу, давшему всем нам жизнь… Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я бы поставил три слова: хлеб, труд, народ.

Я не верю в бога, но хлеб называю святым. Пусть и для тебя он на всю жизнь останется святым. Помни, кто ты и откуда вышел. Помни, как трудно добывается этот хлеб. Помни, что дед твой, мой отец Омелько Сухомлин был крепостным и умер за плугом на ниве. Никогда не забывай о народном корне. Не забывай о том, что пока ты учишься — кто-то трудится, добывая тебе хлеб насущный. И выучишься, станешь учителем — тоже не забывай о хлебе. Хлеб — это труд человеческий, это и надежда на будущее, и мерка, которой всегда будет измеряться совесть твоя и твоих детей”. Вот что писал отец в своем первом письме. Ну, была еще приписка о том, что получили рожь и пшеницу на трудодни, что каждую неделю будет привозить мне дед Матвей по караваю. Для чего я пишу тебе об этом, сын? Не забывай, что корень наш — трудовой народ, земля, хлеб святой. И проклят будет тот, кто хоть одним помыслом, одним словом, одним поступком своим выразит пренебрежение к хлебу и труду, к народу, давшему всем нам жизнь… Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я бы поставил три слова: хлеб, труд, народ.

И этот корень надо беречь в каждом. Ты пишешь, что скоро вас посылают на работу в колхоз. И очень хорошо. Я этому очень, очень рад. Работай хорошо, не подводи ни себя, ни отца, ни товарищей. Не выбирай чего-нибудь почище да полегче. Выбирай труд непосредственно в поле, на земле. Лопата-тоже инструмент, которым можно показать мастерство. А в летние каникулы будешь работать в тракторной бригаде у себя в колхозе (конечно, если не будут набирать желающих на целинные земли. Если же будут набирать обязательно поезжай туда). “По колосу пшеницы узнают человека, вырастившего ее”,- ты, наверное, хорошо знаешь эту нашу украинскую пословицу. Каждый человек гордится тем, что он делает для людей. Каждому честному человеку хочется оставить частицу себя в своем пшеничном колосе. Я живу на свете уже почти пятьдесят лет, и убедился, что ярче всего это желание выражается в том, кто трудится на земле. Дождемся твоих первых студенческих каникул — я познакомлю тебя с одним стариком из соседнего колхоза, он уже больше тридцати лет выращивает саженцы яблонь.

И этот корень надо беречь в каждом. Ты пишешь, что скоро вас посылают на работу в колхоз. И очень хорошо. Я этому очень, очень рад. Работай хорошо, не подводи ни себя, ни отца, ни товарищей. Не выбирай чего-нибудь почище да полегче. Выбирай труд непосредственно в поле, на земле. Лопата-тоже инструмент, которым можно показать мастерство. А в летние каникулы будешь работать в тракторной бригаде у себя в колхозе (конечно, если не будут набирать желающих на целинные земли. Если же будут набирать обязательно поезжай туда). “По колосу пшеницы узнают человека, вырастившего ее”,- ты, наверное, хорошо знаешь эту нашу украинскую пословицу. Каждый человек гордится тем, что он делает для людей. Каждому честному человеку хочется оставить частицу себя в своем пшеничном колосе. Я живу на свете уже почти пятьдесят лет, и убедился, что ярче всего это желание выражается в том, кто трудится на земле. Дождемся твоих первых студенческих каникул — я познакомлю тебя с одним стариком из соседнего колхоза, он уже больше тридцати лет выращивает саженцы яблонь.

- Добрый день, дорогой сын!

Письмо твое из колхоза получил. Оно очень взволновало меня. Не спал всю ночь. Думал о том, что ты пишешь, и о тебе. С одной стороны, хорошо, что тебя тревожат факты бесхозяйственности: в колхозе прекрасный сад, но уже тонн десять яблок скормили свиньям; гектара три помидоров остались неубранными, а председатель колхоза приказал трактористам перепахать участок, чтобы и следов не осталось… Но, с другой стороны, меня удивляет, что в твоем письме — только недоумение и больше ничего, растерянность перед этими возмутительными фактами. Что же это получается? Ты пишешь: “Когда я увидел утром этот участок вспаханным, у меня чуть сердце не вырвалось из груди…” А потом что? Все-таки, что же произошло с твоим сердцем? Успокоилось оно, по-видимому, и бьется ровненько? И сердца твоих товарищей — тоже ни у кого не вырвались из груди?

Плохо, очень плохо… Ты помнишь, наверное, мои рассказы о Талейране, этом сверхцинике и архипрожженном политике. Он поучал молодежь бояться первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное. А мы, коммунисты, учим другому: не давай погаснуть в себе первым движениям души, потому что они самые благородные. Делай так, как подсказывает первое движение души. Подавлять в себе голос совести — очень опасное дело. Если ты привыкнешь не обращать внимания на что-нибудь одно, ты вскоре не будешь обращать внимания ни на что. Не иди на компромисс со своей совестью, только так можно выковать характер. Запиши в свою записную книжку вот эти слова из “Мертвых душ”: “Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!”. Самое страшное для человека — это превратиться в спящего с открытыми глазами: смотреть и не видеть, видеть и не думать о том, что видишь, добру и злу внимать равнодушно; проходить спокойно мимо зла и неправды.

Он поучал молодежь бояться первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное. А мы, коммунисты, учим другому: не давай погаснуть в себе первым движениям души, потому что они самые благородные. Делай так, как подсказывает первое движение души. Подавлять в себе голос совести — очень опасное дело. Если ты привыкнешь не обращать внимания на что-нибудь одно, ты вскоре не будешь обращать внимания ни на что. Не иди на компромисс со своей совестью, только так можно выковать характер. Запиши в свою записную книжку вот эти слова из “Мертвых душ”: “Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!”. Самое страшное для человека — это превратиться в спящего с открытыми глазами: смотреть и не видеть, видеть и не думать о том, что видишь, добру и злу внимать равнодушно; проходить спокойно мимо зла и неправды.

- Добрый день, дорогой сын!

Я очень ряд, что ты пишешь обо всем откровенно, делишься своими думами, сомнениями и тревогами. И еще одно мне доставляет радость: то, что и в дни этого нелегкого, напряженного труда, когда приходится ложиться в двенадцать и подниматься в пять, тебя волнуют именно эти мысли. Ты пишешь, что если бы ты поднял голос против зла, которое происходит на твоих глазах, если бы стал бороться за правду, на тебя смотрели бы с удивлением — как на белую ворону. В этом письме я прочитал между строчками чувство уныния, какой-то растерянности. “Я чувствую, что идейность расценивается здесь как стремление накопить определенный нравственный капитал,- пишешь ты. — Я уже не раз слышал, как слово идейный произносят с иронией: какой ты очень идейный… Что же это такое? Неужели ценности, о которых я думал раньше с благоговением, при мысли о которых сердце мое учащенно билось, теряют смысл? Как же понимать жизнь во имя идеи?” Хорошо, мой сын, очень хорошо, что эти вопросы волнуют тебя. Я очень рад за тебя и за себя. Значит, тебе не безразлично, что говорят и что думают люди, окружающие тебя. Идейность, идея — великие, святые слова. И тот, кто вольно или невольно пытается опошлить красоту человеческой идейности, загрязнить чистое и величественное паутиной мещанского самодовольства и равнодушия, обывательского зубоскальства, тот поднимает руку, замахивается на Человека. Идейность — это подлинная человечность. Ты помнишь слова Гете: “Всякий, кто удаляется от идей, в конце концов остается при одних ощущениях”? Я помню, как в годы отрочества тебя поразили, изумили эти слова, и ты спросил у меня: “Значит, другими словами, превращается в животное?” Да, мой сын, тот, в чьем сердце нет идеи, начинает приближаться к животному существованию.

“Я чувствую, что идейность расценивается здесь как стремление накопить определенный нравственный капитал,- пишешь ты. — Я уже не раз слышал, как слово идейный произносят с иронией: какой ты очень идейный… Что же это такое? Неужели ценности, о которых я думал раньше с благоговением, при мысли о которых сердце мое учащенно билось, теряют смысл? Как же понимать жизнь во имя идеи?” Хорошо, мой сын, очень хорошо, что эти вопросы волнуют тебя. Я очень рад за тебя и за себя. Значит, тебе не безразлично, что говорят и что думают люди, окружающие тебя. Идейность, идея — великие, святые слова. И тот, кто вольно или невольно пытается опошлить красоту человеческой идейности, загрязнить чистое и величественное паутиной мещанского самодовольства и равнодушия, обывательского зубоскальства, тот поднимает руку, замахивается на Человека. Идейность — это подлинная человечность. Ты помнишь слова Гете: “Всякий, кто удаляется от идей, в конце концов остается при одних ощущениях”? Я помню, как в годы отрочества тебя поразили, изумили эти слова, и ты спросил у меня: “Значит, другими словами, превращается в животное?” Да, мой сын, тот, в чьем сердце нет идеи, начинает приближаться к животному существованию. Помни, еще раз говорю тебе, помни, что во имя идеи люди шли в огонь, на эшафот, под пули. Джордано Бруно мог спасти свою жизнь, сказав всего несколько слов: я отказываюсь от своих взглядов. Но он не сказал этих слов, потому что благородная идея одухотворяла его. Под крики и смех многотысячной толпы невежественных обывателей, в шутовском колпаке и халате, на котором были нарисованы черти, он шел к костру инквизиции — гордый, непоколебимый в своих убеждениях, одухотворенный идеей, и в туманной дали веков перед его взором, наверное, поднимались в звездное небо ракеты, направляясь в далекие миры. Александру Ульянову достаточно было написать верноподданическое письмо “на высочайшее имя”, и царь даровал бы ему жизнь, но он не сделал, не мог сделать этого. Софье Перовской достаточно было сказать, что она не принимала участия в подготовке убийства царя, и ее освободили бы, прямых доказательств ее вины не было,- но она не могла сделать этого, потому что дороже собственной жизни была для нее идея свободы, идея уничтожения тирана.

Помни, еще раз говорю тебе, помни, что во имя идеи люди шли в огонь, на эшафот, под пули. Джордано Бруно мог спасти свою жизнь, сказав всего несколько слов: я отказываюсь от своих взглядов. Но он не сказал этих слов, потому что благородная идея одухотворяла его. Под крики и смех многотысячной толпы невежественных обывателей, в шутовском колпаке и халате, на котором были нарисованы черти, он шел к костру инквизиции — гордый, непоколебимый в своих убеждениях, одухотворенный идеей, и в туманной дали веков перед его взором, наверное, поднимались в звездное небо ракеты, направляясь в далекие миры. Александру Ульянову достаточно было написать верноподданическое письмо “на высочайшее имя”, и царь даровал бы ему жизнь, но он не сделал, не мог сделать этого. Софье Перовской достаточно было сказать, что она не принимала участия в подготовке убийства царя, и ее освободили бы, прямых доказательств ее вины не было,- но она не могла сделать этого, потому что дороже собственной жизни была для нее идея свободы, идея уничтожения тирана. Идея делает человека мужественным и бесстрашным. Если бы каждый молодой человек, каждая девушка в нашей стране жили благородной, возвышенной идеей, если бы идея была у каждого стражем совести,- наше общество стало бы миром идеальной нравственной, духовной красоты. Люди сияли бы. как мечтал Горький, как звезда друг другу[4]. Но это время не приблизится само. За него надо бороться. Самое трудное, что предстоит нам сделать‑и мне, и тебе, и твоим детям.-это одухотворить человека возвышенной коммунистической идеей. Она, эта идея, прекраснее всего на свете, мой сын. Я прочитал и посылаю тебе маленькую книжечку — “Сердце, врученное бурям”,- речи, произнесенные на суде коммунистом Хосровом Рузбехом, руководителем компартии Ирана. Его жизнь очень поучительна вообще, а для молодежи, стремящейся познать смысл и красоту коммунистической идеи, эта жизнь является, образно говоря, букварем идейности. Хосров Рузбех талантливый ученый-математик, он написал много научных трудов, перед ним открывалось блестящее будущее.

Идея делает человека мужественным и бесстрашным. Если бы каждый молодой человек, каждая девушка в нашей стране жили благородной, возвышенной идеей, если бы идея была у каждого стражем совести,- наше общество стало бы миром идеальной нравственной, духовной красоты. Люди сияли бы. как мечтал Горький, как звезда друг другу[4]. Но это время не приблизится само. За него надо бороться. Самое трудное, что предстоит нам сделать‑и мне, и тебе, и твоим детям.-это одухотворить человека возвышенной коммунистической идеей. Она, эта идея, прекраснее всего на свете, мой сын. Я прочитал и посылаю тебе маленькую книжечку — “Сердце, врученное бурям”,- речи, произнесенные на суде коммунистом Хосровом Рузбехом, руководителем компартии Ирана. Его жизнь очень поучительна вообще, а для молодежи, стремящейся познать смысл и красоту коммунистической идеи, эта жизнь является, образно говоря, букварем идейности. Хосров Рузбех талантливый ученый-математик, он написал много научных трудов, перед ним открывалось блестящее будущее. Но его воодушевила борьба за освобождение Родины от тирании, угнетения. Он стал коммунистом. Несколько лет был в подполье. Предатель выдал его, Хосрова Рузбеха арестовали и судили. Ему угрожала смертная казнь. Суд даровал бы ему жизнь, если бы Хосров Рузбех попросил пощады. Но коммунист знал: в жестокой обстановке террора, царящей в стране, его спасение от смерти товарищи воспримут как предательство и заклеймят его позором. Вот его последнее слово: “Смерть всегда неприятна, особенно для людей, сердца которых полны надеждой на будущее, будущее светлое и прекрасное. Но оставаться в живых всеми правдами и неправдами недостойно для настоящих людей. На жизненном пути никогда не следует терять свою основную цель. Если жизнь покупается ценой позора и посрамления, потерей чести, отказа от своих идей, своих заветных мечтаний и политических и социальных взглядов — смерть во сто крат честнее и почетнее. Я сам выбрал себе путь и иду им до конца… Я не считаю себя преступником, подлежащим наказанию и заслуживающим смертной казни, но, принимая во внимание, что моя честь в опасности, я официально требую от уважаемых судей вынести мне смертный приговор.

Но его воодушевила борьба за освобождение Родины от тирании, угнетения. Он стал коммунистом. Несколько лет был в подполье. Предатель выдал его, Хосрова Рузбеха арестовали и судили. Ему угрожала смертная казнь. Суд даровал бы ему жизнь, если бы Хосров Рузбех попросил пощады. Но коммунист знал: в жестокой обстановке террора, царящей в стране, его спасение от смерти товарищи воспримут как предательство и заклеймят его позором. Вот его последнее слово: “Смерть всегда неприятна, особенно для людей, сердца которых полны надеждой на будущее, будущее светлое и прекрасное. Но оставаться в живых всеми правдами и неправдами недостойно для настоящих людей. На жизненном пути никогда не следует терять свою основную цель. Если жизнь покупается ценой позора и посрамления, потерей чести, отказа от своих идей, своих заветных мечтаний и политических и социальных взглядов — смерть во сто крат честнее и почетнее. Я сам выбрал себе путь и иду им до конца… Я не считаю себя преступником, подлежащим наказанию и заслуживающим смертной казни, но, принимая во внимание, что моя честь в опасности, я официально требую от уважаемых судей вынести мне смертный приговор. Я требую это ради того, чтобы разделить славу моих погибших друзей и чтобы уничтожить обвинение, которое угрожает моей чести. Ни я, ни мои товарищи, которые были осуждены за политическую деятельность, не являемся преступниками, наоборот, мы — слуги нашей дорогой родины, и справедливый и честный иранский народ рассматривает эти приговоры как деспотические и оправдает своих самоотверженных сынов. Осуждайте Хосрова Рузбеха, но вам не осудить человечности, честности, патриотизма, гуманности и самоотверженности”. Запомни эти слова, мой сын. Пусть они будут огоньком, озаряющим твою жизнь. Мне понятны душевные движения тех, кто в слова идея, идейность вкладывает иронический смысл, а идейное мужество считает чуть ли не карьеризмом. Эти люди жалки своей убогостью, пустотой духовной жизни. Они не знают полноты высокоидейной духовной жизни, а значит не знают подлинного счастья вообще. Они думают, что быть одухотворенным идеей-это значит быть рабом идеи.

Я требую это ради того, чтобы разделить славу моих погибших друзей и чтобы уничтожить обвинение, которое угрожает моей чести. Ни я, ни мои товарищи, которые были осуждены за политическую деятельность, не являемся преступниками, наоборот, мы — слуги нашей дорогой родины, и справедливый и честный иранский народ рассматривает эти приговоры как деспотические и оправдает своих самоотверженных сынов. Осуждайте Хосрова Рузбеха, но вам не осудить человечности, честности, патриотизма, гуманности и самоотверженности”. Запомни эти слова, мой сын. Пусть они будут огоньком, озаряющим твою жизнь. Мне понятны душевные движения тех, кто в слова идея, идейность вкладывает иронический смысл, а идейное мужество считает чуть ли не карьеризмом. Эти люди жалки своей убогостью, пустотой духовной жизни. Они не знают полноты высокоидейной духовной жизни, а значит не знают подлинного счастья вообще. Они думают, что быть одухотворенным идеей-это значит быть рабом идеи. По их мнению (мнение это не сегодня возникло, оно давно перекочевывает из одного исторического периода в другой), человек растворяется в идее, перестает существовать как личность, превращается в ходячую идею. Какое жалкое недомыслие! Только благодаря идее человек обретает свою личность, проявляет себя в творчестве, становится подлинным борцом за что-то. Человек не растворяется в идее, а становится могучей силой благодаря одухотворенности идеей. Есть у нас в области хороший учитель, мой друг Иван Гурьевич Ткаченко, директор Богдановской средней школы (может быть, ты помнишь его, он несколько раз приезжал к нам). Во время Великой Отечественной войны он сражался против фашистов в партизанском отряде — в Черном лесу, недалеко от Знаменки. Недавно он рассказал мне потрясающую историю, о которой надо знать тебе в связи с сомнениями об идее и идеале. Это было в трудные месяцы войны-поздней осенью 1941 года.

По их мнению (мнение это не сегодня возникло, оно давно перекочевывает из одного исторического периода в другой), человек растворяется в идее, перестает существовать как личность, превращается в ходячую идею. Какое жалкое недомыслие! Только благодаря идее человек обретает свою личность, проявляет себя в творчестве, становится подлинным борцом за что-то. Человек не растворяется в идее, а становится могучей силой благодаря одухотворенности идеей. Есть у нас в области хороший учитель, мой друг Иван Гурьевич Ткаченко, директор Богдановской средней школы (может быть, ты помнишь его, он несколько раз приезжал к нам). Во время Великой Отечественной войны он сражался против фашистов в партизанском отряде — в Черном лесу, недалеко от Знаменки. Недавно он рассказал мне потрясающую историю, о которой надо знать тебе в связи с сомнениями об идее и идеале. Это было в трудные месяцы войны-поздней осенью 1941 года. Фашистская пропаганда кричала о том, что с Красной Армией покончено, скоро падет Москва. Но фашисты уже были напуганы первыми известиями о партизанах. Не давали покоя немцам партизаны и в нашей области. В одном из сел, расположенных недалеко от Черного леса, народные мстители сожгли штабную машину, радиостанцию и убили трех гитлеровцев. Фашисты решили пока не предпринимать карательных мер против жителей этого села. Они решили пойти по другому, более тонкому пути “психического ошеломления”, как говорили их пропагандисты. В центре села они соорудили большую виселицу, прибили к ней табличку с надписью на немецком и украинском языках: “Если в селе появится хоть один партизан, если прольется хоть капля крови немецкого солдата от руки партизана, если будет произнесено хоть одно слово в оправдание или поддержку бандитских действий партизан,-на этой виселице будут повешены десять первых попавшихся жителей”. Согнали к виселице все село, чтобы “объяснить” этот приказ, приехал фашистский майор‑и говорит крестьянам: “Вашей Красной Армии нет, Советского Союза нет, все советские земли отныне принадлежат немецкому рейху”.

Фашистская пропаганда кричала о том, что с Красной Армией покончено, скоро падет Москва. Но фашисты уже были напуганы первыми известиями о партизанах. Не давали покоя немцам партизаны и в нашей области. В одном из сел, расположенных недалеко от Черного леса, народные мстители сожгли штабную машину, радиостанцию и убили трех гитлеровцев. Фашисты решили пока не предпринимать карательных мер против жителей этого села. Они решили пойти по другому, более тонкому пути “психического ошеломления”, как говорили их пропагандисты. В центре села они соорудили большую виселицу, прибили к ней табличку с надписью на немецком и украинском языках: “Если в селе появится хоть один партизан, если прольется хоть капля крови немецкого солдата от руки партизана, если будет произнесено хоть одно слово в оправдание или поддержку бандитских действий партизан,-на этой виселице будут повешены десять первых попавшихся жителей”. Согнали к виселице все село, чтобы “объяснить” этот приказ, приехал фашистский майор‑и говорит крестьянам: “Вашей Красной Армии нет, Советского Союза нет, все советские земли отныне принадлежат немецкому рейху”. Приуныли крестьяне. И вот из толпы вышел к майору парень лет двадцати. “Не верьте фашистам, — крикнул он. — Жива Красная Армия, жива советская власть, стоит и вечно стоять будет Москва. Я партизанский разведчик”. Фашисты до того были изумлены дерзостью героя, что в первые мгновенья растерялись. Парень успел сказать свои гневные слова, успел вынуть из рукава фуфайки пистолет и в упор застрелить майора. Спохватились фашисты только тогда, когда майор лежал мертвый. Схватили парня в фуфайке, связали. Приговорили к смертной казни. Перед казнью парень сидел в тюремной камере с одним партизаном, которому удалось бежать, благодаря ему и стало кое-что известно о герое. “Я не партизан, — сказал парень, — я попавший в плен к гитлеровцам советский воин. В плен меня взяли контуженным, потом удалось бежать. В селе, где гитлеровцы собрали крестьян на сходку, я оказался случайно. Я видел, как приуныли крестьяне, когда майор сказал о гибели нашей армии, о падении Москвы.

Приуныли крестьяне. И вот из толпы вышел к майору парень лет двадцати. “Не верьте фашистам, — крикнул он. — Жива Красная Армия, жива советская власть, стоит и вечно стоять будет Москва. Я партизанский разведчик”. Фашисты до того были изумлены дерзостью героя, что в первые мгновенья растерялись. Парень успел сказать свои гневные слова, успел вынуть из рукава фуфайки пистолет и в упор застрелить майора. Спохватились фашисты только тогда, когда майор лежал мертвый. Схватили парня в фуфайке, связали. Приговорили к смертной казни. Перед казнью парень сидел в тюремной камере с одним партизаном, которому удалось бежать, благодаря ему и стало кое-что известно о герое. “Я не партизан, — сказал парень, — я попавший в плен к гитлеровцам советский воин. В плен меня взяли контуженным, потом удалось бежать. В селе, где гитлеровцы собрали крестьян на сходку, я оказался случайно. Я видел, как приуныли крестьяне, когда майор сказал о гибели нашей армии, о падении Москвы. Душа моя не выдержала. Я знал, что иду на смерть, но не мог поступить иначе. Мои слова зажгли в сердцах у людей огонек веры в победу нашей Родины. Меня будут вешать там же, в селе, на той же виселице. Соберут опять всех крестьян. Смерть будет для меня самым трудным испытанием. Все-таки страшно умирать. Страшно представить, что через минуту уйдешь в небытие. Хочется выдержать это испытание перед людьми. Меня поддерживает вера в победу. Этим я живу”. Он выдержал испытание с честью. Перед тем как палач накинул ему петлю на шею, он воскликнул: “Не склоняйте головы перед палачами, люди. Свободу не повесить на виселице. Умираю за Родину”. Тот, кто дорожит идеей,дорожит собственным достоинством. Коммунистическая идея, говоря словами Маркса, превращается в узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Я верю, что ты станешь настоящим человеком, что великая правда наших идей и твое сердце сольются воедино. Помни, что не все в жизни будет гладким и красивым.

Душа моя не выдержала. Я знал, что иду на смерть, но не мог поступить иначе. Мои слова зажгли в сердцах у людей огонек веры в победу нашей Родины. Меня будут вешать там же, в селе, на той же виселице. Соберут опять всех крестьян. Смерть будет для меня самым трудным испытанием. Все-таки страшно умирать. Страшно представить, что через минуту уйдешь в небытие. Хочется выдержать это испытание перед людьми. Меня поддерживает вера в победу. Этим я живу”. Он выдержал испытание с честью. Перед тем как палач накинул ему петлю на шею, он воскликнул: “Не склоняйте головы перед палачами, люди. Свободу не повесить на виселице. Умираю за Родину”. Тот, кто дорожит идеей,дорожит собственным достоинством. Коммунистическая идея, говоря словами Маркса, превращается в узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Я верю, что ты станешь настоящим человеком, что великая правда наших идей и твое сердце сольются воедино. Помни, что не все в жизни будет гладким и красивым. Встретятся тебе и уродливые, безобразные вещи. Надо уметь противопоставить им великую правду коммунизма. Идейность без человеческой страсти превращается в ханжество. Есть у нас в обществе много “борцов за правду”, “искателей истины”, которые не прочь “разоблачить” зло, а борется с ним пусть милиция. Эти демагоги, пустозвоны приносят много вреда. Задача заключается не в том, чтобы увидеть зло и во всеуслышание сказать о нем, а в том, чтобы преодолеть зло. Иногда надо не говорить, а действовать без разговоров. Илья Ильф и Евгений Петров очень хорошо сказали: надо не бороться за чистоту, а подметать. Подметать же у нас еще есть что. Верю в то, что мусор, который время от времени может встречаться тебе на жизненном пути, не вызовет у тебя ни уныния, ни растерянности, ни неверия в добро. Добро восторжествует, но истоки торжества добра — в человеке, в нас самих. Доброго тебе здоровья, бодрого духа и радости. Обнимаю и целую тебя.

Встретятся тебе и уродливые, безобразные вещи. Надо уметь противопоставить им великую правду коммунизма. Идейность без человеческой страсти превращается в ханжество. Есть у нас в обществе много “борцов за правду”, “искателей истины”, которые не прочь “разоблачить” зло, а борется с ним пусть милиция. Эти демагоги, пустозвоны приносят много вреда. Задача заключается не в том, чтобы увидеть зло и во всеуслышание сказать о нем, а в том, чтобы преодолеть зло. Иногда надо не говорить, а действовать без разговоров. Илья Ильф и Евгений Петров очень хорошо сказали: надо не бороться за чистоту, а подметать. Подметать же у нас еще есть что. Верю в то, что мусор, который время от времени может встречаться тебе на жизненном пути, не вызовет у тебя ни уныния, ни растерянности, ни неверия в добро. Добро восторжествует, но истоки торжества добра — в человеке, в нас самих. Доброго тебе здоровья, бодрого духа и радости. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.

Твой отец.

- Добрый день, дорогой сын!

Как я рад, что тебя волнует все это: идеал, цель жизни, истина, красота. Давно я не помню у тебя такой “вспышки” интереса к этим проблемам. Рад, что мое письмо пробудило у тебя целый поток мыслей. Наверное, причиной такого взлета является то, что перед тобой сейчас новые люди, ты каждый день познаешь самое чудесное, самое удивительное, что есть в мире — Человека. А познание человека-это повторное познание самого себя. У себя я замечаю такой духовный подъем в те счастливые дни, когда прихожу в класс, где все ученики — совершенно новые для меня люди. Познавая их, я как бы “перетряхиваю” сам себя, “проверяю” свои взгляды, убеждения, стремлюсь увидеть в себе плохое и хорошее.

Ты пишешь: “Вряд ли сейчас, в наше время, можно встретить человека, о котором можно было бы сказать: он идеален”. Между строчек я прочитал здесь и вопрос, проникнутый недоумением: “Есть ли вообще в наши дни идеальные люди, возможен ли вообще человек без недостатков?” и безапелляционное юношеское утверждение: “Время идеальных людей прошло… Время героического миновало…” Я помню наш неоконченный спор накануне твоего отъезда на вступительные экзамены (помнишь, мы сидели в саду, под грушей, и в самом напряженном месте нашего спора мама сказала: “Пора, через час поезд”). Ты горячо отстаивал свое мнение: почва для рождения идеальных людей была в то время, когда все общественные силы распределялись по противоположным полюсам: с одной стороны — добро, с другой — зло. Было видно, за что и против чего надо бороться, где зло и где добро. А теперь-не то: борьба за идеал сливается с повседневным трудом. Ты приводил пример: доярка надоила на тысячу литров больше, чем по плану, и о ней уже говорят, как о героине. Разве может так легко достигаться героическое? Не слишком ли часто награждается обычный труд — труд как обязанность, как условие существования — великим словом подвиг? Твое письмо развивает эти твои мысли. Это очень сложные, тонкие вопросы. Особенно вопрос об идеальном. Прежде всего надо помнить, что идеальный — вовсе не значит без сучка, без задоринки. Человек всегда из плоти и крови, а не из железобетона. Я думаю, ты не откажешь Павке Корчагину в праве называться идеальным, а помнишь, что он сам говорил о себе? Вот его слова: “Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию” [7].

Ты горячо отстаивал свое мнение: почва для рождения идеальных людей была в то время, когда все общественные силы распределялись по противоположным полюсам: с одной стороны — добро, с другой — зло. Было видно, за что и против чего надо бороться, где зло и где добро. А теперь-не то: борьба за идеал сливается с повседневным трудом. Ты приводил пример: доярка надоила на тысячу литров больше, чем по плану, и о ней уже говорят, как о героине. Разве может так легко достигаться героическое? Не слишком ли часто награждается обычный труд — труд как обязанность, как условие существования — великим словом подвиг? Твое письмо развивает эти твои мысли. Это очень сложные, тонкие вопросы. Особенно вопрос об идеальном. Прежде всего надо помнить, что идеальный — вовсе не значит без сучка, без задоринки. Человек всегда из плоти и крови, а не из железобетона. Я думаю, ты не откажешь Павке Корчагину в праве называться идеальным, а помнишь, что он сам говорил о себе? Вот его слова: “Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию” [7]. Сам герой видел в себе недостатки, но не недостатки определяют главное в этом замечательном человеке. Самое главное в том, что “на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови”. Вот оно — идеальное. Оно измеряется человеческой страстью, накалом его борьбы за торжество правды, за победу революции. Мне навсегда запомнились слова Эрнеста Хемингуэя: “Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но его нельзя победить” [8]. Но задолго до того, как сказал эти слова Эрнест Хемингуэй, мир услышал их из уст Павла Корчагина. И не только услышал слова — увидел подвиг. Представь себе, что на нашу жизнь, на наш будничный труд посмотрели бы люди, давно ушедшие из жизни, для которых справедливый социальный строй был далеким будущим, прекрасной, пленительной мечтой… Такие, как Александр Ульянов, Степан Халтурин, Софья Перовская… Представь себе, что они увидели бы нашу жизнь, присмотрелись к ней, поняли труд миллионов строителей нового мира,-что сказало бы им их сердце, что бы они почувствовали и подумали? Их сердца затрепетали бы от изумления.

Сам герой видел в себе недостатки, но не недостатки определяют главное в этом замечательном человеке. Самое главное в том, что “на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови”. Вот оно — идеальное. Оно измеряется человеческой страстью, накалом его борьбы за торжество правды, за победу революции. Мне навсегда запомнились слова Эрнеста Хемингуэя: “Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но его нельзя победить” [8]. Но задолго до того, как сказал эти слова Эрнест Хемингуэй, мир услышал их из уст Павла Корчагина. И не только услышал слова — увидел подвиг. Представь себе, что на нашу жизнь, на наш будничный труд посмотрели бы люди, давно ушедшие из жизни, для которых справедливый социальный строй был далеким будущим, прекрасной, пленительной мечтой… Такие, как Александр Ульянов, Степан Халтурин, Софья Перовская… Представь себе, что они увидели бы нашу жизнь, присмотрелись к ней, поняли труд миллионов строителей нового мира,-что сказало бы им их сердце, что бы они почувствовали и подумали? Их сердца затрепетали бы от изумления. Само время наше, всю жизнь нашу они увидели бы как идеальное. Любой из этих героев сказал бы: вот жизнь, за которую я пошел на смерть.

Само время наше, всю жизнь нашу они увидели бы как идеальное. Любой из этих героев сказал бы: вот жизнь, за которую я пошел на смерть.

Беда в том, что мы не чувствуем этого, забываем о том, в какое время мы живем. Героическое‑в самих нас, в миллионах “простых” тружеников, которые и не помышляют быть героями и очень удивились бы, если бы им сказали, что они — герои. Изменяются сами понятия: мне кажется, что в словах простой человек, рядовой труженик есть какой-то оттенок пренебрежительного отношения к человеку. Нет простого человека. Наш современник — труженик, работающий в поле, на ферме, у станка-ой, далеко не простой он. Багряное знамя революции… Его гордо несет над миром наш народ. Революция продолжается, революция приближается ныне к вершине преобразования мира-вот в чем смысл нашего времени, дорогой мой сын, и ты должен понять и почувствовать это. То, о чем мечтали лучшие люди прошлого, за что пошли на муки и на смерть, мы осуществляем ныне своими руками. Мы строим коммунизм — понять и почувствовать это можно лишь тогда, когда каждый из нас увидит наши будни глазами тех, для кого коммунистический идеал, идеал добра и правды был пленительной мечтой о счастье — мечтой осуществимой, но далекой… И вот та доярка, о которой ты говорил — это действительно идеальный человек, герой. Она не совершает никакого подвига, но вся ее жизнь — подвиг. Ее капля крови — на багряном знамени революции. Почему она героиня, почему ее жизнь подвиг? Да потому, что она своим трудом возвышает человека. Задумайся, сын, над целью коммунистического строительства: во имя чего мы трудимся, намечаем и выполняем наши пятилетние и семилетние планы? Все во имя счастья человека. Коммунизм- это не что-то божественно-непостижимое, возвышающееся над безликой массой людей. Коммунизм — в самом человеке, в его счастье. Строить коммунизм — это значит создавать счастье каждому человеку, каждой семье, а это невозможно, просто немыслимо без материальных и духовных благ.

Мы строим коммунизм — понять и почувствовать это можно лишь тогда, когда каждый из нас увидит наши будни глазами тех, для кого коммунистический идеал, идеал добра и правды был пленительной мечтой о счастье — мечтой осуществимой, но далекой… И вот та доярка, о которой ты говорил — это действительно идеальный человек, герой. Она не совершает никакого подвига, но вся ее жизнь — подвиг. Ее капля крови — на багряном знамени революции. Почему она героиня, почему ее жизнь подвиг? Да потому, что она своим трудом возвышает человека. Задумайся, сын, над целью коммунистического строительства: во имя чего мы трудимся, намечаем и выполняем наши пятилетние и семилетние планы? Все во имя счастья человека. Коммунизм- это не что-то божественно-непостижимое, возвышающееся над безликой массой людей. Коммунизм — в самом человеке, в его счастье. Строить коммунизм — это значит создавать счастье каждому человеку, каждой семье, а это невозможно, просто немыслимо без материальных и духовных благ. Доярка, создающая материальные ценности, заботится не только о материальном благополучии. Если бы не труд этой “простой”, “рядовой”, доярки, не было бы ни прекрасных песен Пахмутовой, ни симфоний Шостаковича, ни дерзкой мечты академика Амбарцумяна о рождении сверхновых звезд… Не было бы ни вуза, в котором ты учишься, ни того тихого вечернего часа, когда тысячи и тысячи жителей столицы склоняются над интересной книгой, идут в концертный зал и в театр. Она, доярка, понимает, что она — творец жизни. Вот в чем сущность идеального в “простом”, так называемом “рядовом” человеке. Вот в чем корень трудового творчества. Не было бы над миром нашего багряного знамени революции, если бы не тысячи и тысячи доярок и пахарей, шахтеров и металлургов. Идеальный человек- это не икона, не безгрешное существо, покрытое “хрестоматийным глянцем”. Идеальное — в самой нашей жизни. Посмотри внимательнее вокруг себя, присмотрись к людям, постарайся увидеть не то, что на поверхности, а глубинное, внутреннее — и ты увидишь идеальное.

Доярка, создающая материальные ценности, заботится не только о материальном благополучии. Если бы не труд этой “простой”, “рядовой”, доярки, не было бы ни прекрасных песен Пахмутовой, ни симфоний Шостаковича, ни дерзкой мечты академика Амбарцумяна о рождении сверхновых звезд… Не было бы ни вуза, в котором ты учишься, ни того тихого вечернего часа, когда тысячи и тысячи жителей столицы склоняются над интересной книгой, идут в концертный зал и в театр. Она, доярка, понимает, что она — творец жизни. Вот в чем сущность идеального в “простом”, так называемом “рядовом” человеке. Вот в чем корень трудового творчества. Не было бы над миром нашего багряного знамени революции, если бы не тысячи и тысячи доярок и пахарей, шахтеров и металлургов. Идеальный человек- это не икона, не безгрешное существо, покрытое “хрестоматийным глянцем”. Идеальное — в самой нашей жизни. Посмотри внимательнее вокруг себя, присмотрись к людям, постарайся увидеть не то, что на поверхности, а глубинное, внутреннее — и ты увидишь идеальное.

Жизнь была бы сплошным прозябанием, если бы перед человеком не сияла его путеводная звезда — идеал. Желаю тебе, мой сын, доброго здоровья и бодрого духа. Крепко целую тебя. Твой отец.

- Добрый день, дорогой сын!

Получил твое письмо. Наконец, начались твои занятия. Ты с восторгом пишешь о богатых кабинетах по радиофизике и электронике. Меня радует, что ты утверждаешься в своем призвании. Если ты уверен, и жизнь подтвердит, что радиофизика — твое любимое дело, значит, ты будешь счастливым человеком. Но призвание — это не что-то приходящее к человеку извне. Если бы в средней школе, начиная, наверное, со второго класса, ты не сидел над схемами радиоприемников, если бы не трудился — вряд ли появилось бы это призвание. Призвание — это маленький росточек таланта, превратившийся в крепкое, могучее дерево на благодатной почве трудолюбия. Без трудолюбия, без самовоспитания этот маленький росток может засохнуть на корню. Найти свое призвание, утвердиться в нем — это источник счастья. Есть у Марка Твена интересный рассказ [9]. В нем говорится: на “том” свете нет ни ангелов, ни святых, ни божественного ничегонеделания, а живут люди в раю такой же трудовой жизнью, как и на грешной земле. Отличается рай от земли только одним: там каждый занимается делом по своему призванию. Безвестный на земле сапожник становится после смерти знаменитым полководцем, а бездарный при жизни, но обладающий каллиграфическим почерком генерал довольствуется в штабе скромной ролью писаря. Писатель, надоевший читателям нудными, никому не нужными романами, находит свое истинное призвание в профессии токаря по металлу. Человек, случайно попавший в педагоги, всю жизнь мучивший и себя, и учеников, оказывается прекрасным бухгалтером. Я не один раз перечитывал этот замечательный рассказ. Хорошо было бы добиться такого положения уже на “этом” свете.

Найти свое призвание, утвердиться в нем — это источник счастья. Есть у Марка Твена интересный рассказ [9]. В нем говорится: на “том” свете нет ни ангелов, ни святых, ни божественного ничегонеделания, а живут люди в раю такой же трудовой жизнью, как и на грешной земле. Отличается рай от земли только одним: там каждый занимается делом по своему призванию. Безвестный на земле сапожник становится после смерти знаменитым полководцем, а бездарный при жизни, но обладающий каллиграфическим почерком генерал довольствуется в штабе скромной ролью писаря. Писатель, надоевший читателям нудными, никому не нужными романами, находит свое истинное призвание в профессии токаря по металлу. Человек, случайно попавший в педагоги, всю жизнь мучивший и себя, и учеников, оказывается прекрасным бухгалтером. Я не один раз перечитывал этот замечательный рассказ. Хорошо было бы добиться такого положения уже на “этом” свете. Но, к сожалению, очень часто бывает совершенно по-другому. Я знаю много никудышних специалистов: агрономов, учителей, инженеров, артистов. Они, как говорится, маются всю жизнь, равнодушны к своему делу, отбывают день до вечера. Самое прискорбное то, что эти люди не знают радости труда, трудовой одухотворенности, одержимости. В чем высшее наслаждение жизни? По-моему, в творческом труде, чем-то приближающемся к искусству. Это приближение — в мастерстве. Если человек влюблен в свой труд, он стремится, чтобы и в самом процессе труда, и в его результатах было что-то красивое. Я уже писал тебе о нашем садоводе и лесоводе Ефиме Филипповиче. За всю свою жизнь я встретил не больше двадцати таких людей, как он. Изумительный это человек; в мастерстве труда, своего дела я без какого бы то ни было преувеличения сравниваю его со Станиславским и Пластовым, с Шостаковичем и Алексеем Улесовым (я расскажу тебе об этом человеке).

Но, к сожалению, очень часто бывает совершенно по-другому. Я знаю много никудышних специалистов: агрономов, учителей, инженеров, артистов. Они, как говорится, маются всю жизнь, равнодушны к своему делу, отбывают день до вечера. Самое прискорбное то, что эти люди не знают радости труда, трудовой одухотворенности, одержимости. В чем высшее наслаждение жизни? По-моему, в творческом труде, чем-то приближающемся к искусству. Это приближение — в мастерстве. Если человек влюблен в свой труд, он стремится, чтобы и в самом процессе труда, и в его результатах было что-то красивое. Я уже писал тебе о нашем садоводе и лесоводе Ефиме Филипповиче. За всю свою жизнь я встретил не больше двадцати таких людей, как он. Изумительный это человек; в мастерстве труда, своего дела я без какого бы то ни было преувеличения сравниваю его со Станиславским и Пластовым, с Шостаковичем и Алексеем Улесовым (я расскажу тебе об этом человеке). Он лепит, творит, создает дерево, как Станиславский создавал образ, как Пластов творит жизнь на куске холста. Я видел, как он несколько раз осматривает со всех сторон маленький дичок, приглядываясь, находя ту, как он говорит, единственную точку, где надо произвести прививку. Находит эту точку, появляется маленький росток, и с этого времени начинается то великое колдовство труда, благодаря которому человек становится гордым творцом, художником, поэтом в своем деле. Ефим Филиппович творит удивительной красоты крону дерева. Чтобы научиться этому, познать это — надо поработать рядом с ним не один год. И это будет познание человека, постижение красоты, искусства. В этом труде — великое счастье бытия. Трудясь, познавать красоту в самом себе — вот настоящий труд. Я среди тысяч трехлетних саженцев всегда найду единственный, выращенный руками Ефима Филипповича. Все его деревья устремлены к солнцу. Ветви расположены в кроне его дерева так, что солнце играет на каждом листочке, листья не затеняют друг друга.

Он лепит, творит, создает дерево, как Станиславский создавал образ, как Пластов творит жизнь на куске холста. Я видел, как он несколько раз осматривает со всех сторон маленький дичок, приглядываясь, находя ту, как он говорит, единственную точку, где надо произвести прививку. Находит эту точку, появляется маленький росток, и с этого времени начинается то великое колдовство труда, благодаря которому человек становится гордым творцом, художником, поэтом в своем деле. Ефим Филиппович творит удивительной красоты крону дерева. Чтобы научиться этому, познать это — надо поработать рядом с ним не один год. И это будет познание человека, постижение красоты, искусства. В этом труде — великое счастье бытия. Трудясь, познавать красоту в самом себе — вот настоящий труд. Я среди тысяч трехлетних саженцев всегда найду единственный, выращенный руками Ефима Филипповича. Все его деревья устремлены к солнцу. Ветви расположены в кроне его дерева так, что солнце играет на каждом листочке, листья не затеняют друг друга. — Как Вы это делаете? — спросил я однажды у Ефима Филипповича.- Мудрость человеческая — на кончиках пальцев,- ответил он.- Я начал трудиться с трех лет. И вам советую так воспитывать школьников. Каждый должен быть господином в своем деле — вот что еще нельзя забывать. Если бы я стал учиться на инженера, или на врача, или на учителя — ничего не вышло бы из меня. Получился бы человек, зарабатывающий на хлеб насущный… Надо, чтобы в каждом человеке разгорелась его “искра”- вот тогда и получится настоящий человек. Призвание творит тот, кто творит человека,- все, кто его воспитывают. Но и сам хозяин задатков творит свое призвание. Ты любишь музыку Баха. Так вот, в роду Иоганна Себастьяна Баха было 58 музыкантов. Прадед музыкант, дед музыкант, отец музыкант… Даже браки заключались внутри этого рода. Что же, получается так, как будто бы уже при рождении было предопределено: человек этот будет композитором или выдающимся исполнителем? Известно, что приблизительно 80 % рожденных могут стать композиторами.

— Как Вы это делаете? — спросил я однажды у Ефима Филипповича.- Мудрость человеческая — на кончиках пальцев,- ответил он.- Я начал трудиться с трех лет. И вам советую так воспитывать школьников. Каждый должен быть господином в своем деле — вот что еще нельзя забывать. Если бы я стал учиться на инженера, или на врача, или на учителя — ничего не вышло бы из меня. Получился бы человек, зарабатывающий на хлеб насущный… Надо, чтобы в каждом человеке разгорелась его “искра”- вот тогда и получится настоящий человек. Призвание творит тот, кто творит человека,- все, кто его воспитывают. Но и сам хозяин задатков творит свое призвание. Ты любишь музыку Баха. Так вот, в роду Иоганна Себастьяна Баха было 58 музыкантов. Прадед музыкант, дед музыкант, отец музыкант… Даже браки заключались внутри этого рода. Что же, получается так, как будто бы уже при рождении было предопределено: человек этот будет композитором или выдающимся исполнителем? Известно, что приблизительно 80 % рожденных могут стать композиторами. Становятся же ими единицы. Почему же это так? Почему же все-таки в роду Баха было 58 выдающихся музыкантов? Потому, что эти люди сами творили свое призвание. Потому, что первым впечатлением жизни каждого ребенка в этом роду была музыка; первой красотой, познанной в окружающем мире,- музыкальная мелодия; первым удивлением, изумлением — было удивление, изумление перед музыкой; первой гордостью, пережитой человеком,- гордость наслаждения красотой музыки, гордость творения, создания музыки. Человек господин своего призвания. Я без особенного энтузиазма отношусь к твоим восторгам: ах, какое счастье стать радиофизиком; ах, как я люблю радиофизику. Любить можно то, чему уже отдал частицу своей души. Это очень хорошо, что ты относишься с интересом к радиофизике, но помни, что это еще только интерес. Призванием же становится интерес, помноженный на труд. И множимое всегда во много раз меньше, чем множитель, лишь тогда производное-солидная величина.

Становятся же ими единицы. Почему же это так? Почему же все-таки в роду Баха было 58 выдающихся музыкантов? Потому, что эти люди сами творили свое призвание. Потому, что первым впечатлением жизни каждого ребенка в этом роду была музыка; первой красотой, познанной в окружающем мире,- музыкальная мелодия; первым удивлением, изумлением — было удивление, изумление перед музыкой; первой гордостью, пережитой человеком,- гордость наслаждения красотой музыки, гордость творения, создания музыки. Человек господин своего призвания. Я без особенного энтузиазма отношусь к твоим восторгам: ах, какое счастье стать радиофизиком; ах, как я люблю радиофизику. Любить можно то, чему уже отдал частицу своей души. Это очень хорошо, что ты относишься с интересом к радиофизике, но помни, что это еще только интерес. Призванием же становится интерес, помноженный на труд. И множимое всегда во много раз меньше, чем множитель, лишь тогда производное-солидная величина. Я хочу тебе кое-что посоветовать. Наука развивается ныне стремительными темпами. Если хочешь быть хорошим специалистом в своем деле, внимательно следи за новинками в области радиофизики. То, что дают на лекциях,- лишь незначительная часть знаний, нужных тебе, как воздух. Установи сам себе вот какое правило: ежедневно, буквально ежедневно-ив праздник, и в выходной-прочитывать и штудировать хотя бы пять страниц из научных журналов по радиофизике и смежным наукам электронике, бионике, астрофизике, космической биологии и др. Я еще раз повторяю: делать это надо ежедневно. Вот пришел ты, скажем, с демонстрации по случаю первомайского праздника — не забывай о своих пяти страницах. За тебя этого никто не сделает. Помни, что на стыках наук рождаются открытия, таится неизведанное. Поэтому с особенным вниманием относись к смежным наукам. Я не случайно употребляю слово штудировать. Студент должен глубоко осмысливать, трансформировать факты и выводы в своем сознании и только после осмысливания записывать в рабочую тетрадь.

Я хочу тебе кое-что посоветовать. Наука развивается ныне стремительными темпами. Если хочешь быть хорошим специалистом в своем деле, внимательно следи за новинками в области радиофизики. То, что дают на лекциях,- лишь незначительная часть знаний, нужных тебе, как воздух. Установи сам себе вот какое правило: ежедневно, буквально ежедневно-ив праздник, и в выходной-прочитывать и штудировать хотя бы пять страниц из научных журналов по радиофизике и смежным наукам электронике, бионике, астрофизике, космической биологии и др. Я еще раз повторяю: делать это надо ежедневно. Вот пришел ты, скажем, с демонстрации по случаю первомайского праздника — не забывай о своих пяти страницах. За тебя этого никто не сделает. Помни, что на стыках наук рождаются открытия, таится неизведанное. Поэтому с особенным вниманием относись к смежным наукам. Я не случайно употребляю слово штудировать. Студент должен глубоко осмысливать, трансформировать факты и выводы в своем сознании и только после осмысливания записывать в рабочую тетрадь. Не переписывать научную статью или учебник, а записывать то, что у тебя уже отложилось в сознании. Чем больше ты будешь углубляться мысленно в предмет, который ты считаешь своим призванием, тем в большей мере он будет твоим призванием. И еще один совет. В любой специальности есть теоретическое штудирование и практическая работа, творчество. А по радиофизике практическая работа может быть особенно интересной. Пользуйся малейшей возможностью потрудиться в лаборатории, в мастерской. Монтируй радиоприемник в действующие модели, управляемые по радио. И никогда не удовлетворяйся посредственным результатом. Стремись к совершенству — в этом путь к воспитанию призвания. Не получилось первый раз — делай заново, не гнушайся самой простой, черновой работы. Тренируй, упражняй руку. Добивайся, чтобы рука твоя была важнейшим инструментом, орудием мастерства. У меня есть интересная статья о руке, о ручном труде.

Не переписывать научную статью или учебник, а записывать то, что у тебя уже отложилось в сознании. Чем больше ты будешь углубляться мысленно в предмет, который ты считаешь своим призванием, тем в большей мере он будет твоим призванием. И еще один совет. В любой специальности есть теоретическое штудирование и практическая работа, творчество. А по радиофизике практическая работа может быть особенно интересной. Пользуйся малейшей возможностью потрудиться в лаборатории, в мастерской. Монтируй радиоприемник в действующие модели, управляемые по радио. И никогда не удовлетворяйся посредственным результатом. Стремись к совершенству — в этом путь к воспитанию призвания. Не получилось первый раз — делай заново, не гнушайся самой простой, черновой работы. Тренируй, упражняй руку. Добивайся, чтобы рука твоя была важнейшим инструментом, орудием мастерства. У меня есть интересная статья о руке, о ручном труде. Высылаю ее тебе одновременно с письмом. Хочется, чтобы и у тебя она пробудила такое же чувство изумления, как у меня. Прошу тебя, посмотри, нет ли в книжных магазинах чего-нибудь нового по психологии труда, творчества. Если есть — купи и пришли. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец. [6]. Добрый день, дорогой сын!

Высылаю ее тебе одновременно с письмом. Хочется, чтобы и у тебя она пробудила такое же чувство изумления, как у меня. Прошу тебя, посмотри, нет ли в книжных магазинах чего-нибудь нового по психологии труда, творчества. Если есть — купи и пришли. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец. [6]. Добрый день, дорогой сын!

Я очень рад, что ты в своем последнем письме споришь со мной. Хорошо, просто замечательно. По-видимому, проблема призвания — одна из самых волнующих проблем. Ты обвиняешь меня в переоценке роли воспитания и самовоспитания и в недооценке того, что дано человеку природой. Да, Бетховен уже в пятилетнем возрасте писал свои первые музыкальные произведения. Но это объясняется в первую очередь исключительно благоприятными условиями, в которых проходило детство Бетховена. Попади он в обстановку, где нет никаких музыкальных инструментов, где люди не знают, что такое мелодия — никогда бы в нем не родился талант музыканта. Я уверен, что в тысячах людей пока еще пропадают задатки, данные природой; тысячи людей могли бы стать выдающимися учеными, поэтами, композиторами, если бы их детство проходило в условиях, благоприятствующих рождению таланта. В том и заключается высокий гуманизм коммунистического идеала, что ни один задаток при коммунизме не останется не развившимся, все задатки будут расцветать и развиваться в таланты. Именно коммунизм ставит своим идеалом то, чтобы каждый человек стал талантливым тружеником, талантливым творцом. Талантливый слесарь, талантливый электросварщик, талантливый агротехник, талантливый животновод — вот идеал нашего воспитания, и я глубоко верю в этот идеал. Я знаю людей, ставших талантливыми тружениками как раз потому, что воспитание раскрыло в них живинку, заложенную природой. Коммунизм — изумительная гармония природного и общественного в человеке. Я люблю свой педагогический труд как раз за то, что главное в нем — познание человека.

Я уверен, что в тысячах людей пока еще пропадают задатки, данные природой; тысячи людей могли бы стать выдающимися учеными, поэтами, композиторами, если бы их детство проходило в условиях, благоприятствующих рождению таланта. В том и заключается высокий гуманизм коммунистического идеала, что ни один задаток при коммунизме не останется не развившимся, все задатки будут расцветать и развиваться в таланты. Именно коммунизм ставит своим идеалом то, чтобы каждый человек стал талантливым тружеником, талантливым творцом. Талантливый слесарь, талантливый электросварщик, талантливый агротехник, талантливый животновод — вот идеал нашего воспитания, и я глубоко верю в этот идеал. Я знаю людей, ставших талантливыми тружениками как раз потому, что воспитание раскрыло в них живинку, заложенную природой. Коммунизм — изумительная гармония природного и общественного в человеке. Я люблю свой педагогический труд как раз за то, что главное в нем — познание человека. Воспитывая, я прежде всего познаю человека, рассматриваю те многочисленные грани его души, в которых где-то таится то, что из человека выйдет, если к этим граням умело прикоснуться и отшлифовать их. Видение граней неисчерпаемой человеческой души — это и есть мастерство воспитания. Вот передо мной ребенок, которому с трудом дается математика, нелегко ему изучить и грамматику, нет у него ярко выраженных ни математического, ни художественного мышления. Но что же у него есть? Есть, как и у каждого человека, неисчерпаемая душа с той не замеченной, не увиденной мною гранью задатка, в которой таится его счастье, его будущее,если воспитатель откроет и отшлифует эту грань. Он может стать талантливым механизатором, талантливым хлеборобом, талантливым столяром — сумей только открыть его единственную грань. Я твердо верю: наступит время, когда не будет в нашем обществе ни одного бесталанного, недоучившегося, разочаровавшегося в жизни человека.

Воспитывая, я прежде всего познаю человека, рассматриваю те многочисленные грани его души, в которых где-то таится то, что из человека выйдет, если к этим граням умело прикоснуться и отшлифовать их. Видение граней неисчерпаемой человеческой души — это и есть мастерство воспитания. Вот передо мной ребенок, которому с трудом дается математика, нелегко ему изучить и грамматику, нет у него ярко выраженных ни математического, ни художественного мышления. Но что же у него есть? Есть, как и у каждого человека, неисчерпаемая душа с той не замеченной, не увиденной мною гранью задатка, в которой таится его счастье, его будущее,если воспитатель откроет и отшлифует эту грань. Он может стать талантливым механизатором, талантливым хлеборобом, талантливым столяром — сумей только открыть его единственную грань. Я твердо верю: наступит время, когда не будет в нашем обществе ни одного бесталанного, недоучившегося, разочаровавшегося в жизни человека. В каждом откроется его светлая грань. Это пока еще мечта, но это будет, я твердо верю в могучую силу воспитания. Я знаю людей, влюбленных в самый, казалось бы, простой, ничем не примечательный труд, они стали в этом труде поэтами, художниками, достигли вершины творчества — и все это именно благодаря тому, что их жизнь озарена счастливой гармонией того, что дала природа, и того, что дало воспитание. Я лично знаком со знатным человеком нашей страны, дважды Героем Социалистического Труда Алексеем Улесовым — строителем-электросварщиком. Потянуло меня на стройку мальчишкой,- рассказывает он. Увидел, как варит товарищ огненной сваркой шов — и, как завороженный, ходил за ним следом: “Научи”. Научился. Строил я и города на севере, и гидроэлектростанции. Стоит только раз в жизни ощутить счастье того, что ты творец на земле. Стоит разок увидеть, как вырастают и заселяются дома, как твоя электростанция, твой первый агрегат дадут ток.

В каждом откроется его светлая грань. Это пока еще мечта, но это будет, я твердо верю в могучую силу воспитания. Я знаю людей, влюбленных в самый, казалось бы, простой, ничем не примечательный труд, они стали в этом труде поэтами, художниками, достигли вершины творчества — и все это именно благодаря тому, что их жизнь озарена счастливой гармонией того, что дала природа, и того, что дало воспитание. Я лично знаком со знатным человеком нашей страны, дважды Героем Социалистического Труда Алексеем Улесовым — строителем-электросварщиком. Потянуло меня на стройку мальчишкой,- рассказывает он. Увидел, как варит товарищ огненной сваркой шов — и, как завороженный, ходил за ним следом: “Научи”. Научился. Строил я и города на севере, и гидроэлектростанции. Стоит только раз в жизни ощутить счастье того, что ты творец на земле. Стоит разок увидеть, как вырастают и заселяются дома, как твоя электростанция, твой первый агрегат дадут ток. Для меня это — великое счастье жизни… Или другой мой товарищ — знатный животновод нашей страны Станислав Иванович Штейман. Вот что рассказывает он о своем труде: — Мне никогда не приходилось летать, лазить по горам, плавать по морю. Большую часть своей жизни провел я на скотных дворах и в телятниках. Но, когда вспоминаю прожитую жизнь и работу, мне кажется, что, подобно путешественнику, я не раз пробирался неведомыми тропами, не зная, что ждет меня за поворотом, не раз я чувствовал себя альпинистом, который взбирается на могучие вершины… Вдумайся в эти слова, сын. Это говорит бывший батрак-пастух, жизнь у него сложилась так, что за школьной партой он ни одного дня не учился, и только благодаря настойчивому труду стал выдающимся ученым, доктором наук, человеком, которому удалось вывести новую, так называемую костромскую породу коров. Всю свою жизнь он безвыездно работал в совхозе “Караваево”. Вот тебе еще одно подтверждение того, что человек — творец своего призвания.

Для меня это — великое счастье жизни… Или другой мой товарищ — знатный животновод нашей страны Станислав Иванович Штейман. Вот что рассказывает он о своем труде: — Мне никогда не приходилось летать, лазить по горам, плавать по морю. Большую часть своей жизни провел я на скотных дворах и в телятниках. Но, когда вспоминаю прожитую жизнь и работу, мне кажется, что, подобно путешественнику, я не раз пробирался неведомыми тропами, не зная, что ждет меня за поворотом, не раз я чувствовал себя альпинистом, который взбирается на могучие вершины… Вдумайся в эти слова, сын. Это говорит бывший батрак-пастух, жизнь у него сложилась так, что за школьной партой он ни одного дня не учился, и только благодаря настойчивому труду стал выдающимся ученым, доктором наук, человеком, которому удалось вывести новую, так называемую костромскую породу коров. Всю свою жизнь он безвыездно работал в совхозе “Караваево”. Вот тебе еще одно подтверждение того, что человек — творец своего призвания. Только через труд лежит путь к мудрости, творчеству, науке. Утверждать в себе призвание-это значит что-то делать, что-то создавать, а не заучивать готовые истины, не копаться в своих чувствах, пытаясь найти ответ на вопрос: нравится ли мне эта работа или не нравится? Нравится человеку то, во что он вложил частицу своей души-это самое главное. Еще раз советую тебе: никогда не пренебрегай самым простым, самым “черным”, “грязным” трудом — с него начинается творчество. До свидания, дорогой сын. Желаю тебе доброго здоровья и бодрого духа. Твой отец.

Только через труд лежит путь к мудрости, творчеству, науке. Утверждать в себе призвание-это значит что-то делать, что-то создавать, а не заучивать готовые истины, не копаться в своих чувствах, пытаясь найти ответ на вопрос: нравится ли мне эта работа или не нравится? Нравится человеку то, во что он вложил частицу своей души-это самое главное. Еще раз советую тебе: никогда не пренебрегай самым простым, самым “черным”, “грязным” трудом — с него начинается творчество. До свидания, дорогой сын. Желаю тебе доброго здоровья и бодрого духа. Твой отец.

- Добрый день, дорогой сын!

Ты сомневаешься, прав ли председатель колхоза, ответивший студенту, который критиковал его на собрании: “Правду говоришь, но правда сама не побеждает. Правду надо подталкивать плечом, как пушку на трудной переправе”. Ты возмущаешься: ведь студент прав, колхоз из года в год теряет от двадцати до пятидесяти сотых гектара плодородной почвы — пожирает эрозия. Там, где двадцать лет назад колосилась пшеница, сейчас овраг. Правда это или нет? спрашиваешь ты.- Если правда, то почему председатель отвечает так, как будто студент — демагог? Сложные это вопросы нашей жизни, сын. Расскажу тебе одну быль. С детства запомнился мне один человек в нашей деревне. Звали его Захарка, была и фамилия, но никто не помнил фамилии, а называли его все Праведником. Почему Праведник- в этом и вся суть моего рассказа. Был он безобидным, справедливым, очень честным, по-крестьянски праведным бездельником. Люди организовали колхоз, все работали — кто в поле, кто на свинарнике, кто на конюшне — а он, Захарка, околачивался везде и всюду и ничего не делал. Но зато всегда изрекал правильные, справедливые истины вот за это его и прозвали Праведником. Сидят колхозники вечером у дверей конторы, разговаривают о делах, о прошлом и будущем. Появляется Захарка и изрекает истину: — Сеять пора, а дождей нет.

Там, где двадцать лет назад колосилась пшеница, сейчас овраг. Правда это или нет? спрашиваешь ты.- Если правда, то почему председатель отвечает так, как будто студент — демагог? Сложные это вопросы нашей жизни, сын. Расскажу тебе одну быль. С детства запомнился мне один человек в нашей деревне. Звали его Захарка, была и фамилия, но никто не помнил фамилии, а называли его все Праведником. Почему Праведник- в этом и вся суть моего рассказа. Был он безобидным, справедливым, очень честным, по-крестьянски праведным бездельником. Люди организовали колхоз, все работали — кто в поле, кто на свинарнике, кто на конюшне — а он, Захарка, околачивался везде и всюду и ничего не делал. Но зато всегда изрекал правильные, справедливые истины вот за это его и прозвали Праведником. Сидят колхозники вечером у дверей конторы, разговаривают о делах, о прошлом и будущем. Появляется Захарка и изрекает истину: — Сеять пора, а дождей нет. Земля — как камень. Бросишь зерно — пропадет. Скажет и молчит. Или в другой раз: — Вот какие ранние в этом году заморозки. За одну ночь поморозило все помидоры. А один раз было такое дело. После летнего ливня прибежал Захарка на колхозный двор, подошел к колхозникам, уставился голубыми глазами своими в небо и говорит, как мертвеца пеленают (так говорят, когда хотят подчеркнуть безразличие слов): За Дубовой Балкой град пошел. Сто десятин пшеницы пропало. Знали колхозники, что Захарка говорил истинную правду, но все же избили его. Не могли сдержать возмущения. Избили с большой находчивостью: сняли с Захарки грязные его штанишки и “пощекотали немножко вербовыми прутиками с крапивой, где следует…” Почему возмутились люди Захаркиной правдой? Потому что за его холодными, равнодушными словами, за этим “пеленаньем мертвеца” чувствовали мыслишку: вот она, правда, ее вам выкладываю, а сам остаюсь в стороне, мое-то какое дело… Таких “правдолюбцев” народ не любит.

Земля — как камень. Бросишь зерно — пропадет. Скажет и молчит. Или в другой раз: — Вот какие ранние в этом году заморозки. За одну ночь поморозило все помидоры. А один раз было такое дело. После летнего ливня прибежал Захарка на колхозный двор, подошел к колхозникам, уставился голубыми глазами своими в небо и говорит, как мертвеца пеленают (так говорят, когда хотят подчеркнуть безразличие слов): За Дубовой Балкой град пошел. Сто десятин пшеницы пропало. Знали колхозники, что Захарка говорил истинную правду, но все же избили его. Не могли сдержать возмущения. Избили с большой находчивостью: сняли с Захарки грязные его штанишки и “пощекотали немножко вербовыми прутиками с крапивой, где следует…” Почему возмутились люди Захаркиной правдой? Потому что за его холодными, равнодушными словами, за этим “пеленаньем мертвеца” чувствовали мыслишку: вот она, правда, ее вам выкладываю, а сам остаюсь в стороне, мое-то какое дело… Таких “правдолюбцев” народ не любит. Я так думаю, что председателю колхоза очень уж надоела болтовня о вреде, который причиняет эрозия. По опыту нашего колхоза я знаю, что председателю колхоза очень трудно по-настоящему бороться с эрозией. Очень уж емкое, сложное, иногда обманчивое это понятие — истина. Нет абстрактной истины, истины вообще. Нет абстрактной правды. Есть единственная правда — та, что дает, приносит, делает добро людям. Кто пытается выступить в роли проповедника истины во имя истины — без намерения сделать истину, образно говоря, инструментом создания счастья для людей,- тот может оказаться в положении Захарки Праведника. Истина — в корне всего того, что мы видим, делаем. Если хочешь найти истину, а поиски истины — это тоже большой труд, когда открывают истину для того, чтобы людям было лучше, если хочешь найти истину, смотри в корень вещей. Вот интересная сказка, составленная нашими учениками четвертого класса — думаю, если ты замыслишься над ней, она поможет тебе понять сущность истины, а самое главное, научит смотреть и видеть, кому выгодна истина, как сделать из нее инструмент творения добра для народа, для человека труда.