Мкб 10 медиастинит: Медиастинит (J98.5) — Sibmeda

Диагностика и лечение гнойного медиастинита — особая глава в истории хирургии

Принято считать, что впервые гнойное воспаление клетчатки средостения описал К. Гален [14]. У молодого человека с абсцессом переднего средостения и свищом грудной стенки он удалил фрагменты грудины и часть перикарда, вовлеченного в процесс. Послеоперационная рана благополучно зажила.

Однако при внимательном изучении трудов А.К. Цельса [53], жившего за 100 лет до К. Галена, в главе о признаках приближающейся смерти мы нашли описание клинической картины, которую на современном языке можно трактовать как одонтогенный гнойный медиастинит.

Абу Али ибн Сина [4] ввел термин, который с арабского на латынь переведен как Inflammatio velaminis, и установил, что тяжесть состояния и прогноз зависят от локализации «гнилостной опухоли». Термин «медиастинит» появился в литературе в XII веке благодаря трудам Ибн Зора, который сам перенес это заболевание и зафиксировал его клинические признаки [Цит. по 22].

по 22].

Все эти наблюдения касались переднего медиастинита, что объясняется наклонностью гнойников этой локализации к самостоятельному прорыву наружу и легкой доступностью для опорожнения путем трепанации грудины.

В средние века и вплоть до XVIII века описаны отдельные казуистические наблюдения. В 1786 г. в России появилась книга Г. Гуме «Начальные основания врачебной науки во граде Святого Петра» [19], где в разделе «О колотье грудном» есть описание воспаления «среднегрудной преграды». Более обстоятельный труд в этой области принадлежит И. Бушу [10], который в 1807 г. изложил методику трепанации грудины. В последующие годы [63, 68, 79, 83] публикуются отдельные сообщения о клинических наблюдениях переднего гнойного медиастинита.

Важным этапом в истории хирургии медиастинита стали труды Н.И. Пирогова [35], в которых он привел наблюдения заднего медиастинита после огнестрельных ранений пищевода и резко критиковал некоего Штромайера, отрицавшего возможность распространения гнойного процесса из области шеи в средостение.

В то же время до конца XIX века задний гнойный медиастинит оставался неизученным из-за анатомических особенностей этой зоны, создающих большие трудности для хирургического вмешательства без помощи средств обезболивания. В 1895 г. известный европейский хирург G. Ziembicki [87] писал: «Флегмона заднего средостения — темное пятно современной хирургии». Подтверждением этому служат публикации о летальных исходах при гангренозной форме заднего медиастинита вследствие перфорации пищевода [43, 44].

Прогресс в хирургическом лечении заднего гнойного медиастинита в эти годы связан с именами российских хирургов. В 1888 г. И.И. Насилов [30] опубликовал в журнале «Врач» небольшую статью, в которой он обосновал возможность заднего внеплеврального доступа.

Крупным шагом вперед в хирургии заднего медиастинита явилась разработка чресшейного внеплеврального доступа, автором которого в России считают В.И. Разумовского, за рубежом — V. Hacker. В.И. Разумовский в 1897 г. успешно применил переднюю продольную коллотомию для дренирования заднего средостения у мальчика в возрасте 12 лет с огнестрельным ранением. Методику операции он опубликовал в 1899 г. [37]. В том же году L. Heidenhain [74] публикует свое наблюдение использования поперечного доступа на шее. V. Hacker [73], выступая на ХХХ съезде немецких хирургов в 1901 г.

Однако было бы несправедливо умолчать о том, что за 7 лет до В.И. Разумовского, в 1890 г. земский хирург В. Шеболдаев [55] успешно применил продольную коллотомию для дренирования гнойника средостения.

Первые десятилетия XX века были посвящены в основном детальному изучению анатомических образований средостения, клетчаточных пространств и фасций, этнопатогенезу различных форм гнойного медиастинита, путей распространения гнилостной инфекции при одонто- и тонзиллогенных флегмонах лица и шеи [6, 17, 51, 56].

Большое значение для понимания путей контактного распространения одонто-, ото- и тонзиллогенных флегмон на клетчатку средостения имели опубликованные в 1934 г. «Очерки гнойной хирургии» В.Ф. Войно-Ясенецкого [13].

За рубежом наибольшим опытом в 30-х годах XX века обладал H. Pearse [80], который опубликовал данные о 64 наблюдениях гнойного медиастинита с летальностью 56,2%, а также H. Killian [75].

Killian [75].

Результаты хирургического лечения оставались плохими из-за неэффективности дренирования узких и направленных вверх каналов при чресшейных доступах. Предложение H. Lilienthal [76] использовать активный метод дренирования с промыванием и аспирацией распространения не получило из-за несовершенства оборудования. По данным [48], много позже, в 1941 г., Frink опубликовал наблюдение успешного излечения медиастинита у пациента со спонтанным разрывом пищевода путем применения аспирации по дренажам средостения и плевральной полости. Еще одна попытка использовать активный метод дренирования принадлежит R. Adams [60]: в 1946 г. он применил этот метод у 7 пациентов, все выздоровели, но на хирургическую общественность этот факт впечатления не произвел.

Крупным событием первой половины XX века в российской хирургии стало заседание Ленинградского общества хирургов им. Н.И. Пирогова в 1926 г., на котором Г.Ф. Петрушевская [34] сообщила об опыте применения чресшейной медиастинотомии в лечении заднего гнойного медиастинита, а В. Л. Рокицкий [42] упомянул об использовании им в одном наблюдении чрезбрюшинного внеплеврального доступа к заднему средостению, не сообщив о деталях.

Л. Рокицкий [42] упомянул об использовании им в одном наблюдении чрезбрюшинного внеплеврального доступа к заднему средостению, не сообщив о деталях.

Следующим этапом в развитии методов дренирования заднего средостения стали работы А.Г. Савиных и Б.С. Розанова. А.Г. Савиных [46] детально разработал метод чрезбрюшинной сагиттальной диафрагмотомии для доступа к нижним отделам заднего средостения при раке пищевода, а Б.С. Розанов [39—41] модифицировал этот доступ для дренирования средостения при гнойном медиастините, изложив успешный опыт многолетнего применения в своей монографии, не потерявшей актуальность и в XXI веке.

Во время Великой Отечественной войны внимание хирургов было сосредоточено на лечении медиастинита огнестрельного происхождения [12, 16, 18, 23, 26, 31, 45]. В 1947 г. в Томске на V пленуме Ученого совета МЗ РСФСР с докладами об основных положениях лечения острого гнойного медиастинита выступили А.А. Вишневский [12] и А.А. Герке [15].

Прогрессу в диагностике медиастинита, начиная с первых сообщений O. Dehn [69], способствовали исследования возможностей рентгенологического метода [20, 38].

Dehn [69], способствовали исследования возможностей рентгенологического метода [20, 38].

В связи с развитием плановой торакальной хирургии в 50-е годы XX века появились первые публикации о диагностике и лечении заднего гнойного медиастинита, возникшего при несостоятельности швов пищеводно-желудочных анастомозов [8]. Одновременно вышли публикации о вторичных формах медиастинита, развивающихся при туберкулезе, туляремии, гриппе, рожистом воспалении. Диагноз в таких случаях редко ставили прижизненно, а в терапевтическом руководстве того времени [54] были приведены такие признаки медиастинита, как появление гиперемии и свищей на передней грудной стенке.

В 1954 г. в докторской диссертации А.Я. Иванова [22] впервые была комплексно исследована проблема гнойного медиастинита различного генеза, локализации и клинического течения. Основные положения этой работы он опубликовал в виде монографии [21]. В 1960 г. в свет вышло руководство Б.В. Петровского «Хирургия средостения» [33], где отдельный раздел был посвящен гнойному медиастиниту.

В последней четверти XX века резко возрастает число исследований переднего послеоперационного медиастинита в связи с бурным развитием кардиохирургии, что сопровождается высоким уровнем гнойных осложнений [9, 28, 62]. Российские и зарубежные авторы в своих публикациях бьют тревогу: по данным [49], летальность при переднем медиастините достигала 54,8%, по данным [84] — 52%. Тогда же появился не очень корректный термин «стерномедиастинит» [70]. Наиболее фундаментальным трудом тех лет по изучаемой проблеме считается руководство под редакцией T. Salm [85].

Касаясь истории хирургии медиастинита в России, нельзя не отметить роль исследователей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Пионером в изучении этой проблемы, начиная с 30-х годов, был Б.С. Розанов [39—41]. В 50-х годах широкую известность получили работы Е.Н. Попова [36] и М.К. Щербатенко [57]. Следующий этап развития хирургии гнойного медиастинита связан с Н.Н. Каншиным [24, 25], разработавшим в 1971 г. на принципиально новой основе метод активного дренирования средостения с использованием проточно-фракционного промывания с длительной аспирацией.

В 70-е годы в России и во всем мире резко растет число наблюдений гнойного медиастинита вследствие ятрогенных повреждений пищевода, связанных с широким внедрением инструментальных диагностических и лечебных технологий. В эти годы в НИИ им. Н.В. Склифосовского хирургами совместно со специалистами челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологами, иммунологами и реаниматологами разработана программа ранней диагностики и хирургических методов лечения медиастинита с использованием комплексной интенсивной терапии, основанная на опыте лечения более 500 пациентов с травматическим, одонто-, тонзиллогенном и послеоперационным медиастинитом. Это позволило снизить общую летальность с 33% в 1976 г. до 11% в 1986 г. [3]. Прогресс ранней диагностики медиастинита связан с внедрением в практику рентгеновской компьютерной томографии [66, 67, 71]. В России результаты исследования КТ-семиотики различных форм гнойного медиастинита были опубликованы в 2001 г. [1].

Однако в 90-е годы резко увеличилось число поздних поступлений. На фоне снижения общего иммунного фона у населения, обусловленного социально-экономической катастрофой, отсутствием в стационарах возможности применения дорогостоящих препаратов и методов лечения летальность при гнойном медиастините выросла почти в 2 раза и в 2000 г. составила 18,9% [3].

На фоне снижения общего иммунного фона у населения, обусловленного социально-экономической катастрофой, отсутствием в стационарах возможности применения дорогостоящих препаратов и методов лечения летальность при гнойном медиастините выросла почти в 2 раза и в 2000 г. составила 18,9% [3].

В первом и втором десятилетии XXI века заметных прорывов в методах диагностики и лечения гнойного медиастинита не произошло. В России при одонто- и тонзиллогенном медиастините она остается на уровне 27,5—54,5% [11, 52, 54], при перфорации пищевода — 20,2% [32] и при переднем послеоперационном медиастините — 8,3% [27].

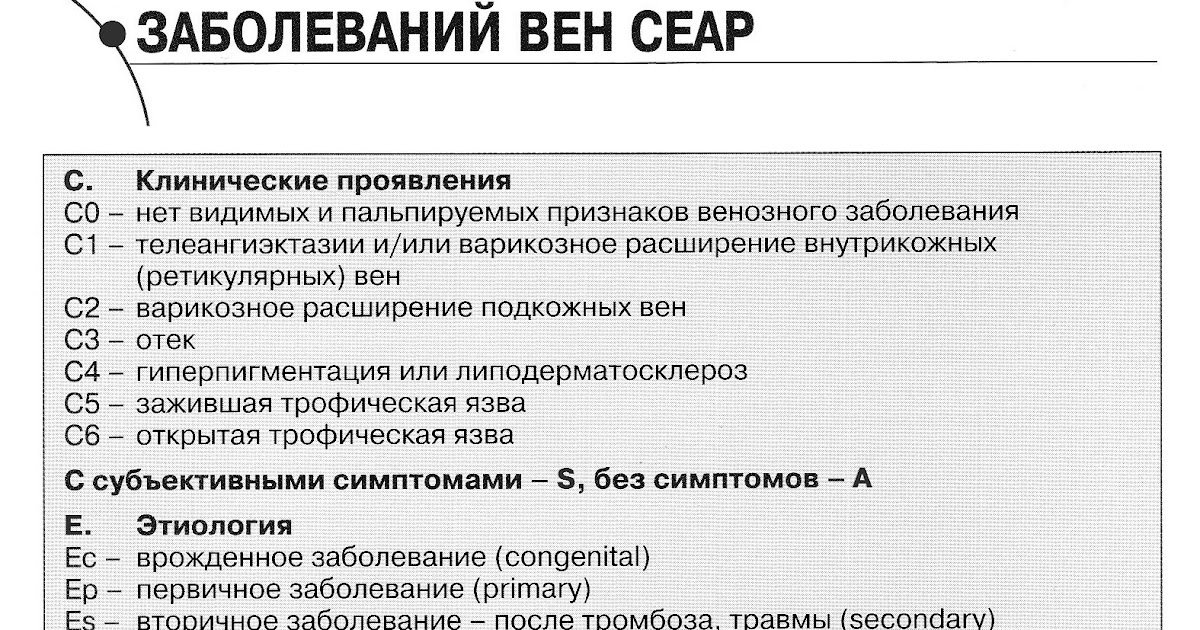

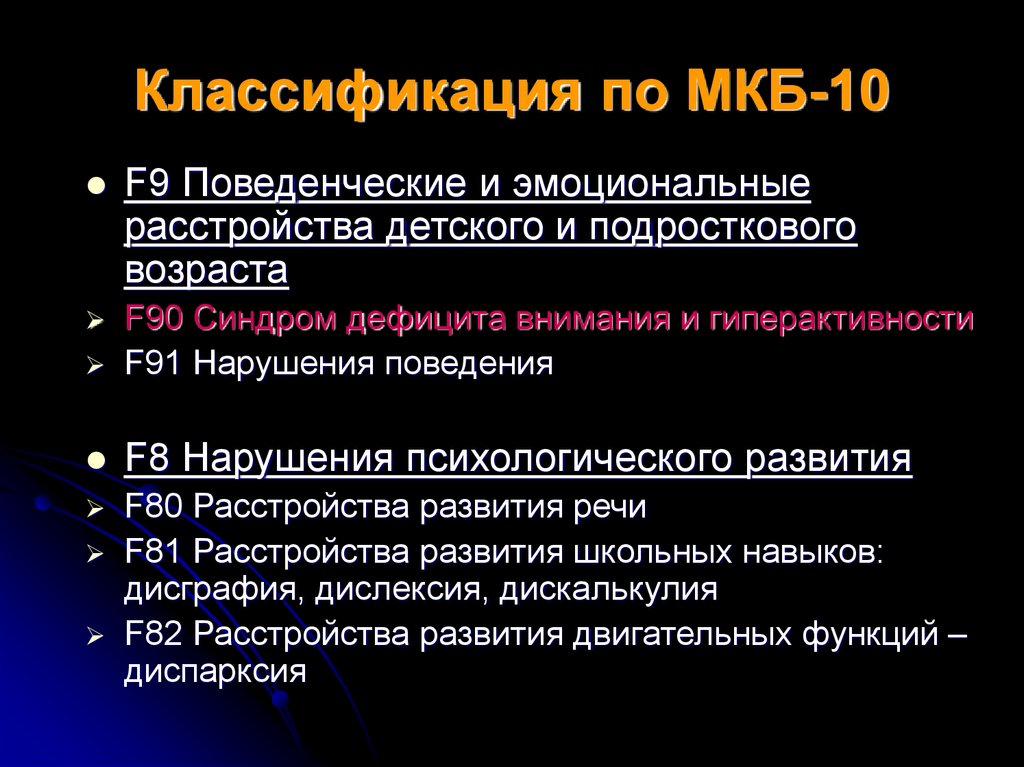

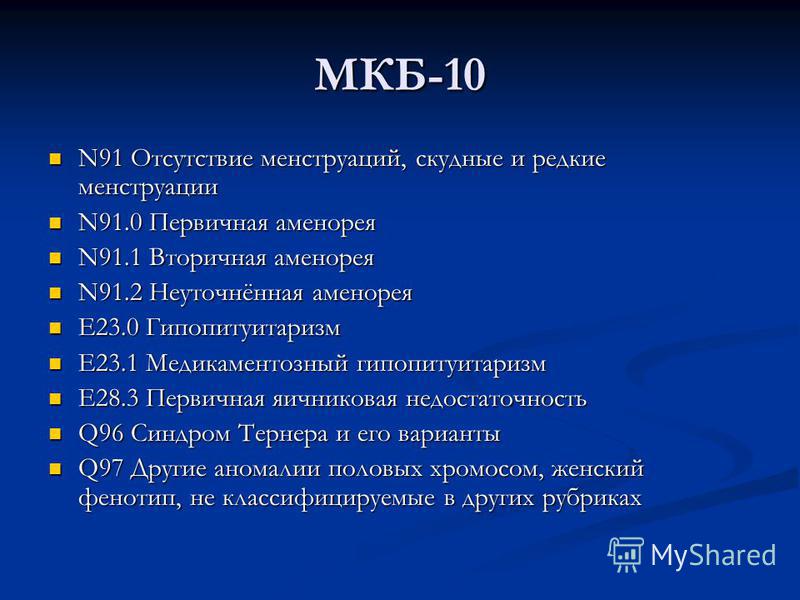

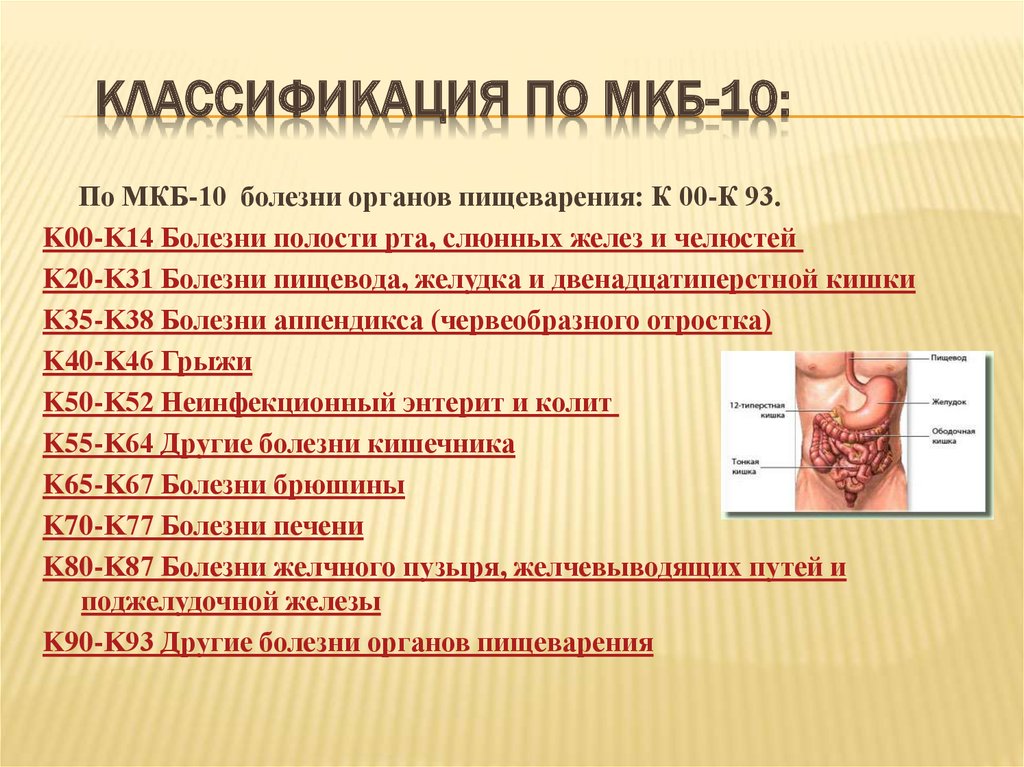

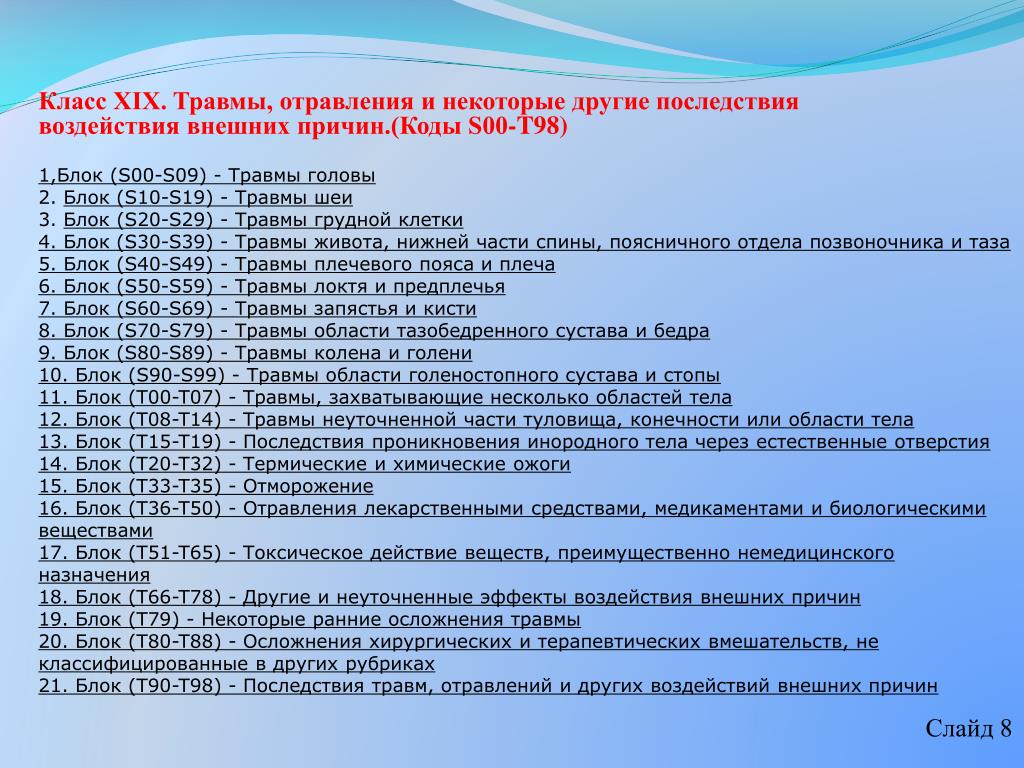

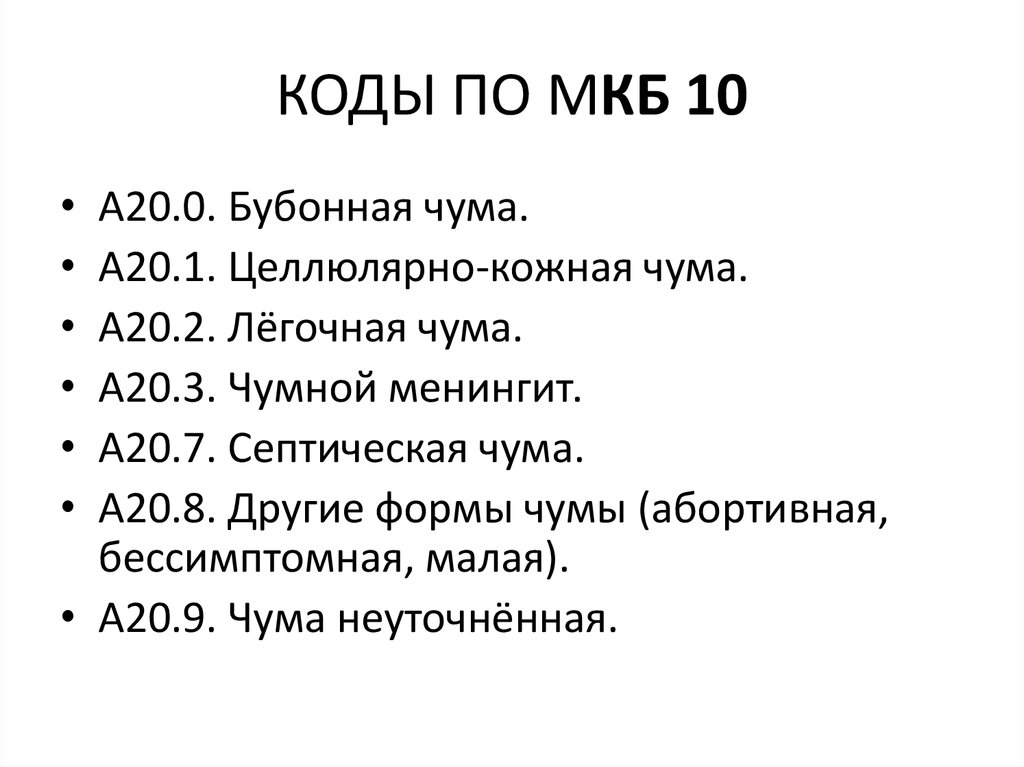

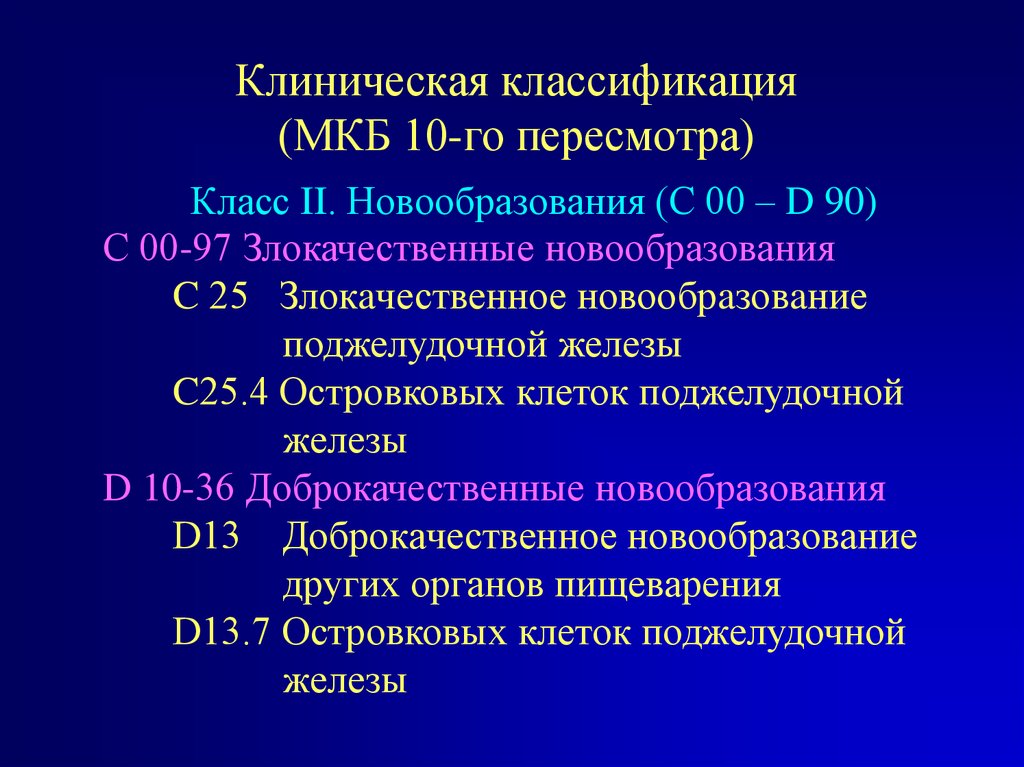

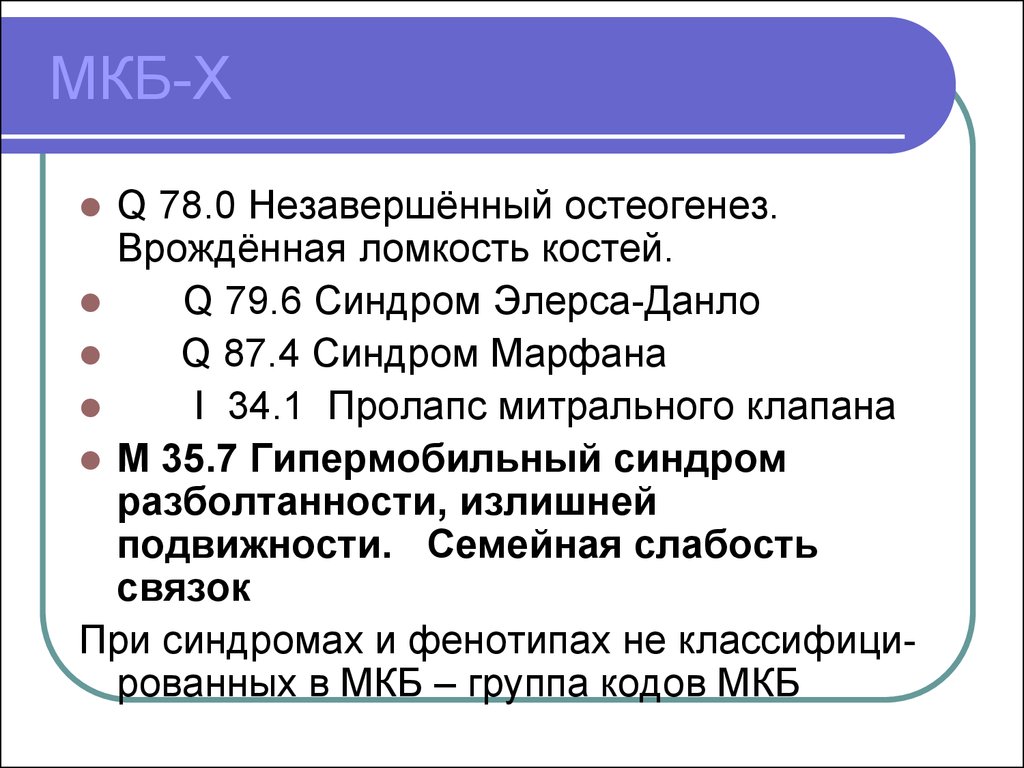

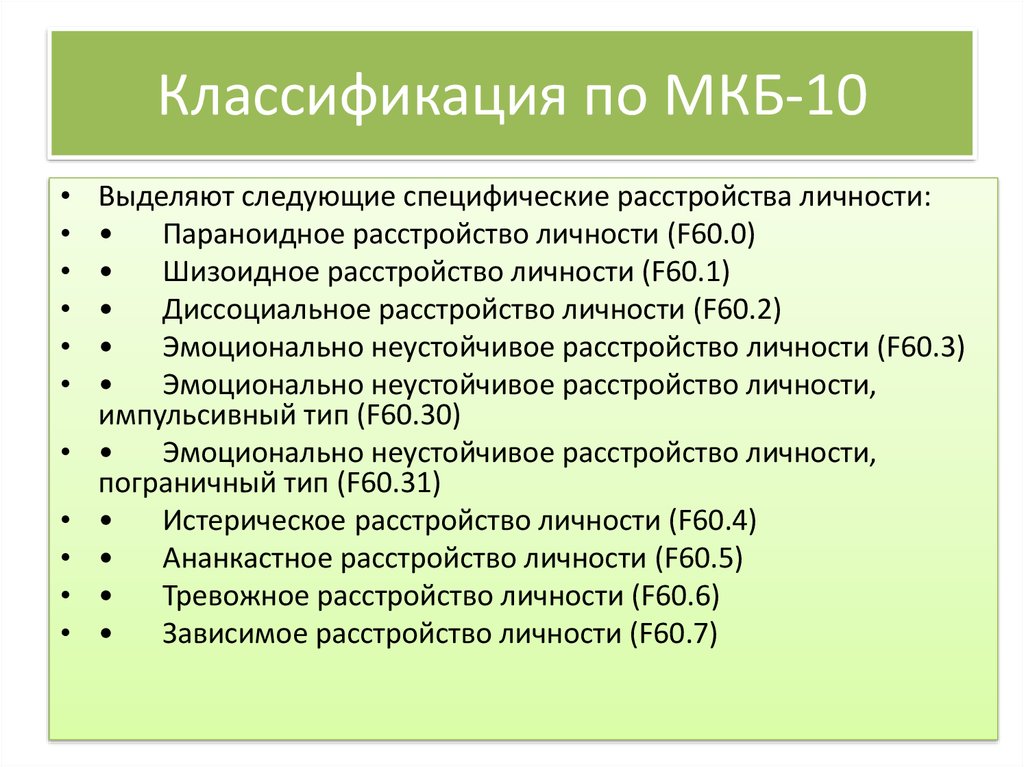

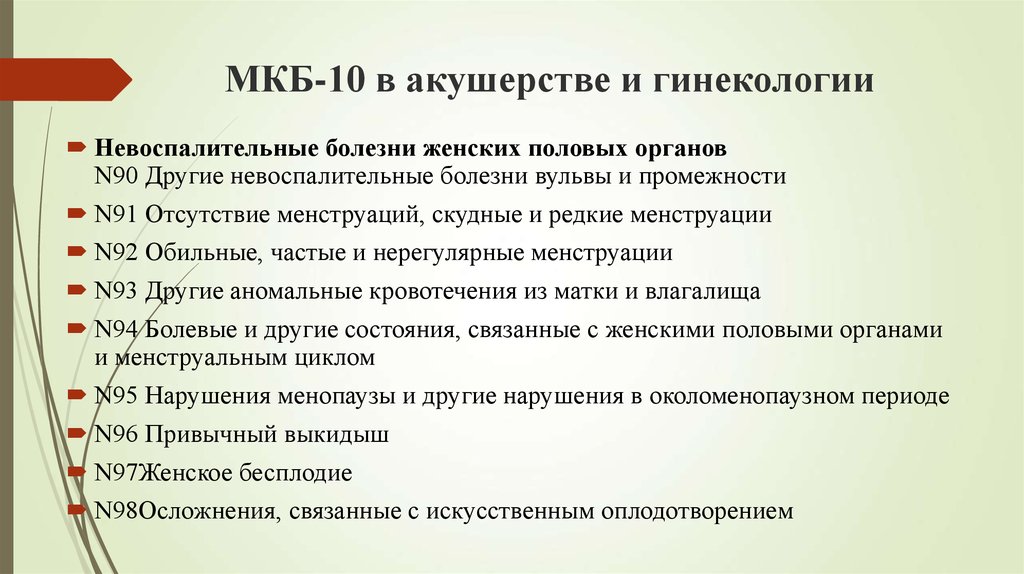

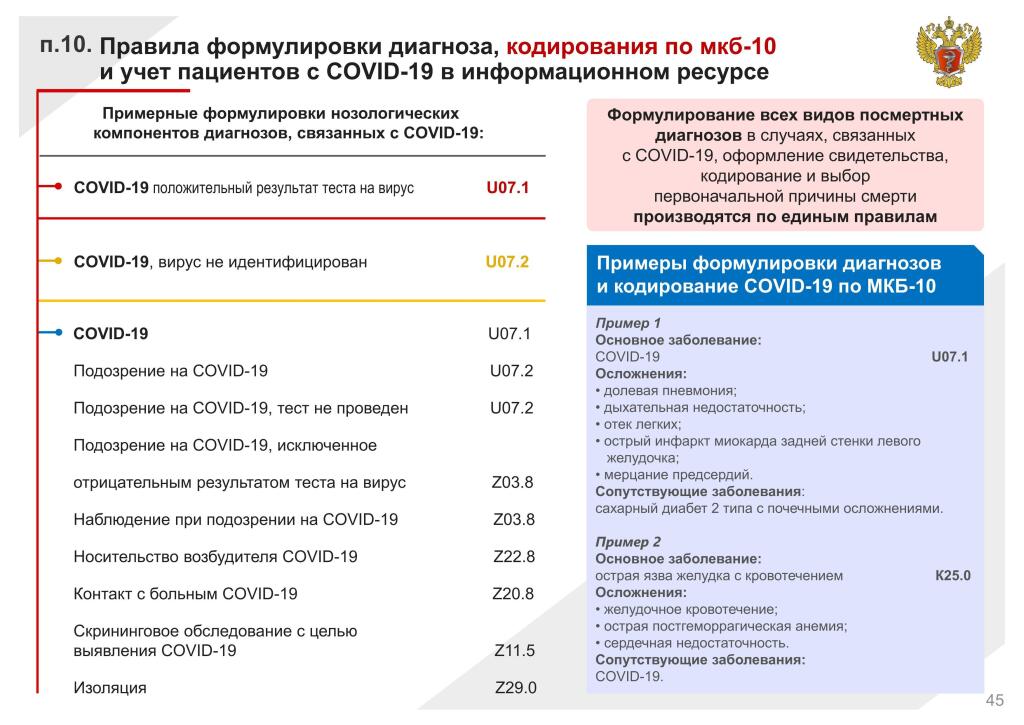

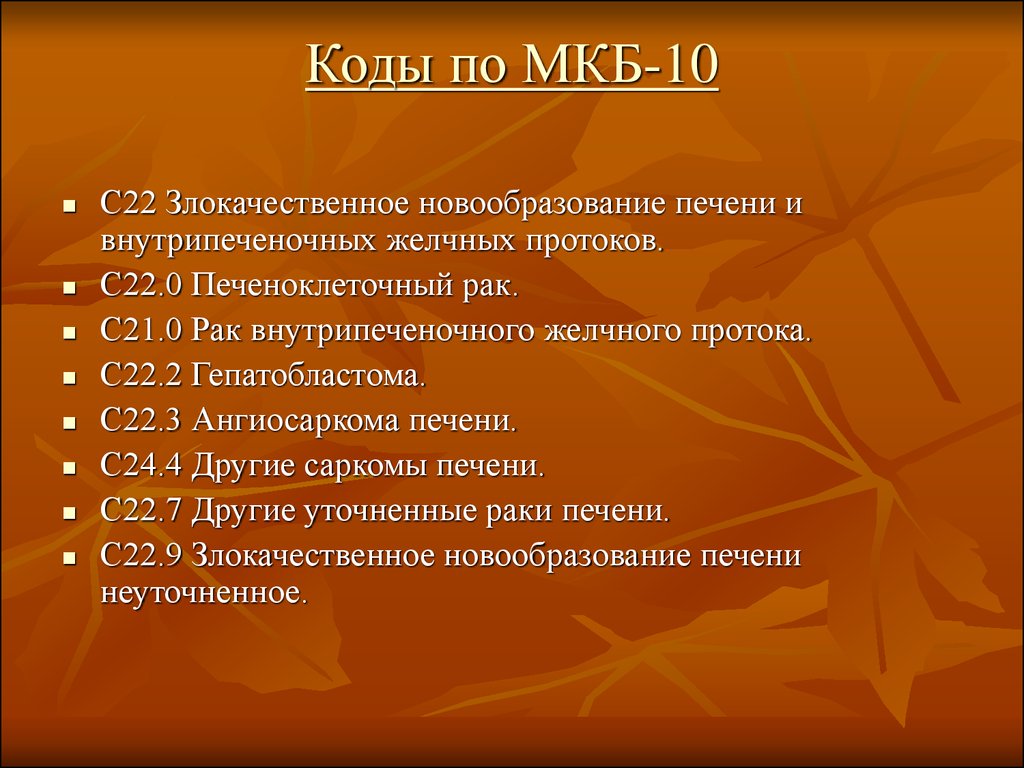

По данным Европейской Ассоциации кардиоторакальных хирургов (2017), общая летальность при гнойном медиастините продолжает оставаться высокой — от 10 до 47% в зависимости от формы медиастинита [59, 64, 72]. На этом фоне парадоксальна Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), где понятия «медиастинит», «флегмона средостения» отсутствуют. Упомянута более редкая и более легкая форма заболевания — абсцесс средостения (J 85. 3), при котором уровень летальности в несколько раз ниже, чем при гнилостно-некротической флегмоне средостения.

3), при котором уровень летальности в несколько раз ниже, чем при гнилостно-некротической флегмоне средостения.

Таким образом, завершая исторический обзор тяжелой и не решенной проблемы хирургии медиастинита, следует сделать вывод о том, что существенными препятствиями для прогресса являются разобщенность врачей различных специальностей, занимающихся диагностикой и лечением медиастинита, отсутствие единых подходов к методам хирургического лечения, иммунной и антибактериальной терапии, а также отсутствие в ряде случаев экономических возможностей обеспечения этой терапии.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declare no conflict of interest.

Сведения об авторах

Абакаумов М.М. — д.м.н.; проф.; https://orcid.org/0000-0001-6112-9404

Публикации в СМИ

- Главная

- Пресс-центр

- Публикации в СМИ

Медиастинит, развивающийся после операций на сердце и средостении, входит в группу глубоких раневых инфекций, возникающих после стернотомии. Послеоперационный медиастинит почти всегда сочетается с остеомиелитом грудины и перикардитом, нередко осложняется ИМ, флегмонами клетчаточных пространств грудной клетки и шеи, сепсисом.

Послеоперационный медиастинит почти всегда сочетается с остеомиелитом грудины и перикардитом, нередко осложняется ИМ, флегмонами клетчаточных пространств грудной клетки и шеи, сепсисом.

Частота: 0,4–5% всех стернотомий, 3,4% трансплантаций сердца или лёгких (из-за применения иммунодепрессивных ЛС).

Этиология • Чаще всего происходит прямое (с кожи пациента, нестерильных инструментов, рук хирурга и воздуха операционной) или гематогенное инфицирование • Несмотря на распространённое мнение об ассоциации послеоперационных медиастинитов с очагами инфекции в верхних дыхательных путях, последние исследования опровергают такую связь • Наиболее частыми возбудителями бывают Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, Klebsiella, Legionella, Aspergillus.

Независимые факторы риска • Мужской пол • Возраст более 60 лет • ХОБЛ или пневмония • Ожирение • СД • Высокое содержание глюкозы в крови после операции • Нарушение сократительной функции сердца.

Хирургические факторы риска • Продолжительные вмешательства • Повторные вмешательства • Использование внутриаортальной баллонной контрпульсации • Установка на длительный срок электрокардиостимуляционных электродов, внутрисосудистых катетеров и дренажей • Послеоперационное кровотечение • Использование электрокаутера в большом объёме • Большой промежуток времени между поступлением пациента в стационар и операцией • Продолжительная инотропная поддержка.

Симптоматика • Объективная диагностика основывается на оценке отделяемого дренажей, нестабильности и отсутствии консолидации грудины, а также наличии неспецифических септических изменений (лейкоцитоза, лихорадки) и выраженного болевого синдрома по передней поверхности грудной клетки • Большинство случаев медиастинита развивается не позднее 2 нед после операции, описаны редкие случаи возникновения заболевания в отдалённые сроки.

Лабораторная диагностика: кроме общих клинических лабораторных исследований, обязательны регулярные посевы отделяемого дренажей и исследование гемокультуры с определением чувствительности к антибиотикам.

Рентгенография органов грудной клетки неинформативна.

КТ: обнаружение жидкости и/или газа в средостении, отсутствие консолидации грудины, нередко её фрагментация в области лигатур.

Сцинтиграфия с лейкоцитами, мечеными индием: зоны повышенного включения препарата в область грудины и средостения (специфичность 95%).

Консервативное лечение • Антибактериальную терапию проводят не менее 4–6 нед, а также 4 нед после рестернотомии (если проводили) • Антибиотики вводят только в/в • В остальном лечение аналогично таковому при сепсисе.

Оперативное лечение • Дренирование переднего средостения приточно-аспирационной системой с повидоном или гидроксиметилхиноксилиндиоксидом со скоростью введения 20–110 мл/ч в течение 5–7 дней или до достижения стерильности аспирата. После этого приточную магистраль удаляют, а аспирационный дренаж оставляют еще на 48–72 ч • При деструктивных формах медиастинита после стабилизации состояния пациента проводят рестернотомию и удаление некротических тканей. В дальнейшем рану ведут открыто до развития выраженной грануляционной реакции • В качестве альтернативного подхода применяют тампонаду средостения мобилизованным лоскутом мышцы или сальника на ножке.

В дальнейшем рану ведут открыто до развития выраженной грануляционной реакции • В качестве альтернативного подхода применяют тампонаду средостения мобилизованным лоскутом мышцы или сальника на ножке.

Прогноз • Стоимость лечения послеоперационных медиастинитов чрезвычайно высока • Любой послеоперационный медиастинит ассоциируется с пролонгированной госпитализацией, высокой смертностью (10–15%) и выраженным дискомфортом для пациента • Открытое ведение раны сопровождается 25% рецидивов медиастинита и остеомиелита грудины, закрытое — до 2% рецидивов • Открытое ведение раны средостения нередко сопровождается развитием псевдоаневризм аорты и коронарных шунтов, а также разрывами свободной стенки правого желудочка • Тампонада раны сальником в ряде случаев сопровождается развитием преходящей динамической кишечной непроходимости.

МКБ-10 • J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках

Код вставки на сайт

<a href=»http://www. sechenov.ru/pressroom/publications/mediastinit-posleoperatsionnyy1/»><h2>Медиастинит послеоперационный;</h2></a>

<p><strong>Медиастинит, развивающийся после операций</strong> на сердце и средостении, входит в группу глубоких раневых инфекций, возникающих после стернотомии. Послеоперационный медиастинит почти всегда сочетается с остеомиелитом грудины и перикардитом, нередко осложняется ИМ, флегмонами клетчаточных пространств грудной клетки и шеи, сепсисом.</p>

<p><strong>Частота:</strong> 0,4–5% всех стернотомий, 3,4% трансплантаций сердца или лёгких (из-за применения иммунодепрессивных ЛС). <br />

<strong>Этиология </strong>• Чаще всего происходит прямое (с кожи пациента, нестерильных инструментов, рук хирурга и воздуха операционной) или гематогенное инфицирование • Несмотря на распространённое мнение об ассоциации послеоперационных медиастинитов с очагами инфекции в верхних дыхательных путях, последние исследования опровергают такую связь • Наиболее частыми возбудителями бывают Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, Klebsiella, Legionella, Aspergillus.

sechenov.ru/pressroom/publications/mediastinit-posleoperatsionnyy1/»><h2>Медиастинит послеоперационный;</h2></a>

<p><strong>Медиастинит, развивающийся после операций</strong> на сердце и средостении, входит в группу глубоких раневых инфекций, возникающих после стернотомии. Послеоперационный медиастинит почти всегда сочетается с остеомиелитом грудины и перикардитом, нередко осложняется ИМ, флегмонами клетчаточных пространств грудной клетки и шеи, сепсисом.</p>

<p><strong>Частота:</strong> 0,4–5% всех стернотомий, 3,4% трансплантаций сердца или лёгких (из-за применения иммунодепрессивных ЛС). <br />

<strong>Этиология </strong>• Чаще всего происходит прямое (с кожи пациента, нестерильных инструментов, рук хирурга и воздуха операционной) или гематогенное инфицирование • Несмотря на распространённое мнение об ассоциации послеоперационных медиастинитов с очагами инфекции в верхних дыхательных путях, последние исследования опровергают такую связь • Наиболее частыми возбудителями бывают Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, Klebsiella, Legionella, Aspergillus. </p>

<p><strong>Независимые факторы риска</strong> • Мужской пол • Возраст более 60 лет • ХОБЛ или пневмония • Ожирение • СД • Высокое содержание глюкозы в крови после операции • Нарушение сократительной функции сердца. <br />

<strong>Хирургические факторы риска</strong> • Продолжительные вмешательства • Повторные вмешательства • Использование внутриаортальной баллонной контрпульсации • Установка на длительный срок электрокардиостимуляционных электродов, внутрисосудистых катетеров и дренажей • Послеоперационное кровотечение • Использование электрокаутера в большом объёме • Большой промежуток времени между поступлением пациента в стационар и операцией • Продолжительная инотропная поддержка. <br />

<strong>Симптоматика </strong>• Объективная диагностика основывается на оценке отделяемого дренажей, нестабильности и отсутствии консолидации грудины, а также наличии неспецифических септических изменений (лейкоцитоза, лихорадки) и выраженного болевого синдрома по передней поверхности грудной клетки • Большинство случаев медиастинита развивается не позднее 2 нед после операции, описаны редкие случаи возникновения заболевания в отдалённые сроки.

</p>

<p><strong>Независимые факторы риска</strong> • Мужской пол • Возраст более 60 лет • ХОБЛ или пневмония • Ожирение • СД • Высокое содержание глюкозы в крови после операции • Нарушение сократительной функции сердца. <br />

<strong>Хирургические факторы риска</strong> • Продолжительные вмешательства • Повторные вмешательства • Использование внутриаортальной баллонной контрпульсации • Установка на длительный срок электрокардиостимуляционных электродов, внутрисосудистых катетеров и дренажей • Послеоперационное кровотечение • Использование электрокаутера в большом объёме • Большой промежуток времени между поступлением пациента в стационар и операцией • Продолжительная инотропная поддержка. <br />

<strong>Симптоматика </strong>• Объективная диагностика основывается на оценке отделяемого дренажей, нестабильности и отсутствии консолидации грудины, а также наличии неспецифических септических изменений (лейкоцитоза, лихорадки) и выраженного болевого синдрома по передней поверхности грудной клетки • Большинство случаев медиастинита развивается не позднее 2 нед после операции, описаны редкие случаи возникновения заболевания в отдалённые сроки. </p>

<p><strong>Лабораторная диагностика</strong>: кроме общих клинических лабораторных исследований, обязательны регулярные посевы отделяемого дренажей и исследование гемокультуры с определением чувствительности к антибиотикам. <br />

Рентгенография органов грудной клетки неинформативна. <br />

КТ: обнаружение жидкости и/или газа в средостении, отсутствие консолидации грудины, нередко её фрагментация в области лигатур. <br />

Сцинтиграфия с лейкоцитами, мечеными индием: зоны повышенного включения препарата в область грудины и средостения (специфичность 95%).</p>

<p><strong>Консервативное лечение</strong> • Антибактериальную терапию проводят не менее 4–6 нед, а также 4 нед после рестернотомии (если проводили) • Антибиотики вводят только в/в • В остальном лечение аналогично таковому при сепсисе. <br />

<strong>Оперативное лечение</strong> • Дренирование переднего средостения приточно-аспирационной системой с повидоном или гидроксиметилхиноксилиндиоксидом со скоростью введения 20–110 мл/ч в течение 5–7 дней или до достижения стерильности аспирата.

</p>

<p><strong>Лабораторная диагностика</strong>: кроме общих клинических лабораторных исследований, обязательны регулярные посевы отделяемого дренажей и исследование гемокультуры с определением чувствительности к антибиотикам. <br />

Рентгенография органов грудной клетки неинформативна. <br />

КТ: обнаружение жидкости и/или газа в средостении, отсутствие консолидации грудины, нередко её фрагментация в области лигатур. <br />

Сцинтиграфия с лейкоцитами, мечеными индием: зоны повышенного включения препарата в область грудины и средостения (специфичность 95%).</p>

<p><strong>Консервативное лечение</strong> • Антибактериальную терапию проводят не менее 4–6 нед, а также 4 нед после рестернотомии (если проводили) • Антибиотики вводят только в/в • В остальном лечение аналогично таковому при сепсисе. <br />

<strong>Оперативное лечение</strong> • Дренирование переднего средостения приточно-аспирационной системой с повидоном или гидроксиметилхиноксилиндиоксидом со скоростью введения 20–110 мл/ч в течение 5–7 дней или до достижения стерильности аспирата. После этого приточную магистраль удаляют, а аспирационный дренаж оставляют еще на 48–72 ч • При деструктивных формах медиастинита после стабилизации состояния пациента проводят рестернотомию и удаление некротических тканей. В дальнейшем рану ведут открыто до развития выраженной грануляционной реакции • В качестве альтернативного подхода применяют тампонаду средостения мобилизованным лоскутом мышцы или сальника на ножке.</p>

<p><strong>Прогноз </strong>• Стоимость лечения послеоперационных медиастинитов чрезвычайно высока • Любой послеоперационный медиастинит ассоциируется с пролонгированной госпитализацией, высокой смертностью (10–15%) и выраженным дискомфортом для пациента • Открытое ведение раны сопровождается 25% рецидивов медиастинита и остеомиелита грудины, закрытое — до 2% рецидивов • Открытое ведение раны средостения нередко сопровождается развитием псевдоаневризм аорты и коронарных шунтов, а также разрывами свободной стенки правого желудочка • Тампонада раны сальником в ряде случаев сопровождается развитием преходящей динамической кишечной непроходимости.

После этого приточную магистраль удаляют, а аспирационный дренаж оставляют еще на 48–72 ч • При деструктивных формах медиастинита после стабилизации состояния пациента проводят рестернотомию и удаление некротических тканей. В дальнейшем рану ведут открыто до развития выраженной грануляционной реакции • В качестве альтернативного подхода применяют тампонаду средостения мобилизованным лоскутом мышцы или сальника на ножке.</p>

<p><strong>Прогноз </strong>• Стоимость лечения послеоперационных медиастинитов чрезвычайно высока • Любой послеоперационный медиастинит ассоциируется с пролонгированной госпитализацией, высокой смертностью (10–15%) и выраженным дискомфортом для пациента • Открытое ведение раны сопровождается 25% рецидивов медиастинита и остеомиелита грудины, закрытое — до 2% рецидивов • Открытое ведение раны средостения нередко сопровождается развитием псевдоаневризм аорты и коронарных шунтов, а также разрывами свободной стенки правого желудочка • Тампонада раны сальником в ряде случаев сопровождается развитием преходящей динамической кишечной непроходимости. </p>

<p><strong>МКБ-10 • J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках</strong></p>

</p>

<p><strong>МКБ-10 • J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках</strong></p>

Медиастинит, развивающийся после операций на сердце и средостении, входит в группу глубоких раневых инфекций, возникающих после стернотомии. Послеоперационный медиастинит почти всегда сочетается с остеомиелитом грудины и перикардитом, нередко осложняется ИМ, флегмонами клетчаточных пространств грудной клетки и шеи, сепсисом.

Частота: 0,4–5% всех стернотомий, 3,4% трансплантаций сердца или лёгких (из-за применения иммунодепрессивных ЛС).

Этиология • Чаще всего происходит прямое (с кожи пациента, нестерильных инструментов, рук хирурга и воздуха операционной) или гематогенное инфицирование • Несмотря на распространённое мнение об ассоциации послеоперационных медиастинитов с очагами инфекции в верхних дыхательных путях, последние исследования опровергают такую связь • Наиболее частыми возбудителями бывают Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, Klebsiella, Legionella, Aspergillus.

Независимые факторы риска • Мужской пол • Возраст более 60 лет • ХОБЛ или пневмония • Ожирение • СД • Высокое содержание глюкозы в крови после операции • Нарушение сократительной функции сердца.

Хирургические факторы риска • Продолжительные вмешательства • Повторные вмешательства • Использование внутриаортальной баллонной контрпульсации • Установка на длительный срок электрокардиостимуляционных электродов, внутрисосудистых катетеров и дренажей • Послеоперационное кровотечение • Использование электрокаутера в большом объёме • Большой промежуток времени между поступлением пациента в стационар и операцией • Продолжительная инотропная поддержка.

Симптоматика • Объективная диагностика основывается на оценке отделяемого дренажей, нестабильности и отсутствии консолидации грудины, а также наличии неспецифических септических изменений (лейкоцитоза, лихорадки) и выраженного болевого синдрома по передней поверхности грудной клетки • Большинство случаев медиастинита развивается не позднее 2 нед после операции, описаны редкие случаи возникновения заболевания в отдалённые сроки.

Лабораторная диагностика: кроме общих клинических лабораторных исследований, обязательны регулярные посевы отделяемого дренажей и исследование гемокультуры с определением чувствительности к антибиотикам.

Рентгенография органов грудной клетки неинформативна.

КТ: обнаружение жидкости и/или газа в средостении, отсутствие консолидации грудины, нередко её фрагментация в области лигатур.

Сцинтиграфия с лейкоцитами, мечеными индием: зоны повышенного включения препарата в область грудины и средостения (специфичность 95%).

Консервативное лечение • Антибактериальную терапию проводят не менее 4–6 нед, а также 4 нед после рестернотомии (если проводили) • Антибиотики вводят только в/в • В остальном лечение аналогично таковому при сепсисе.

Оперативное лечение • Дренирование переднего средостения приточно-аспирационной системой с повидоном или гидроксиметилхиноксилиндиоксидом со скоростью введения 20–110 мл/ч в течение 5–7 дней или до достижения стерильности аспирата. После этого приточную магистраль удаляют, а аспирационный дренаж оставляют еще на 48–72 ч • При деструктивных формах медиастинита после стабилизации состояния пациента проводят рестернотомию и удаление некротических тканей. В дальнейшем рану ведут открыто до развития выраженной грануляционной реакции • В качестве альтернативного подхода применяют тампонаду средостения мобилизованным лоскутом мышцы или сальника на ножке.

После этого приточную магистраль удаляют, а аспирационный дренаж оставляют еще на 48–72 ч • При деструктивных формах медиастинита после стабилизации состояния пациента проводят рестернотомию и удаление некротических тканей. В дальнейшем рану ведут открыто до развития выраженной грануляционной реакции • В качестве альтернативного подхода применяют тампонаду средостения мобилизованным лоскутом мышцы или сальника на ножке.

Прогноз • Стоимость лечения послеоперационных медиастинитов чрезвычайно высока • Любой послеоперационный медиастинит ассоциируется с пролонгированной госпитализацией, высокой смертностью (10–15%) и выраженным дискомфортом для пациента • Открытое ведение раны сопровождается 25% рецидивов медиастинита и остеомиелита грудины, закрытое — до 2% рецидивов • Открытое ведение раны средостения нередко сопровождается развитием псевдоаневризм аорты и коронарных шунтов, а также разрывами свободной стенки правого желудочка • Тампонада раны сальником в ряде случаев сопровождается развитием преходящей динамической кишечной непроходимости.

МКБ-10 • J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках

Перейти в раздел:

- Новости

- События

- Видео

- Фотогалерея

- Библиотека

- Газета «Сеченовские вести»

- Журнал «Национальное здравоохранение»

- Условия использования сайта

Медиастинит — StatPearls — NCBI Bookshelf

Continuing Education Activity

Медиастинит относится к воспалению или инфекции, поражающим средостение, полость в грудной клетке, ограниченную плевральными мешками, выходом из грудной клетки и диафрагмой. Существует несколько этиологий, которые могут вызывать медиастинит. Поскольку многие жизненно важные структуры находятся в пределах средостения, патологический процесс опасен для жизни и требует неотложного вмешательства и лечения. В этом мероприятии рассматривается оценка и лечение медиастинита и подчеркивается роль межпрофессиональной команды в оказании всесторонней помощи этим пациентам.

Цели:

Рассмотрите этиологию медиастинита.

Опишите клиническую картину пациента с медиастинитом.

Опишите рекомендации по лечению пациентов с медиастинитом.

Обобщите важность улучшения координации помощи между межпрофессиональной командой для улучшения оказания помощи пациентам, страдающим медиастинитом.

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Медиастинит — это воспаление или инфекция средостения. Средостение охватывает пространство внутри грудной полости, ограниченное плевральными мешками с боков, выходом из грудной клетки сверху и диафрагмой снизу. В средостении находятся многие жизненно важные структуры: сердце, крупные сосуды, трахея, главные бронхи, пищевод, диафрагмальный нерв, блуждающие нервы и грудной проток. Хотя медиастинит встречается редко, его следует включать в дифференциальный диагноз, поскольку любая инфекция, затрагивающая указанные выше структуры, считается опасной для жизни и требует немедленного лечения. [1][2]

[1][2]

Существует несколько этиологий медиастинита. Здесь будут обсуждаться три подтипа, включая послеоперационный медиастинит, нисходящий некротизирующий медиастинит и фиброзирующий медиастинит. В современном мире наиболее распространенным из трех является послеоперационный медиастинит, за которым следует нисходящий некротизирующий медиастинит. Эти два подтипа обычно протекают остро и имеют более молниеносный характер. Наименее распространенный из подтипов, фиброзирующий медиастинит, является более хроническим и вялотекущим процессом.[3][4][5]

Этиология

Медиастинит может быть вызван различными патологиями, нарушающими целостность структур средостения, включая ятрогенные, травматические или инфекционные причины. Что касается фиброзирующего медиастинита, то это воспалительный процесс, который начинается в средостении.

Существует множество причин медиастинита, слишком много, чтобы охватить их в этом обзоре. Хотя этот обзор не будет вдаваться в подробности, важно отметить, что частой причиной медиастинита является разрыв трахеи или пищевода, например, после эндоскопической процедуры, синдром Бурхаве и аспирация инородного тела. Другие причины, связанные с медиастинитом, включают прямое травматическое повреждение, распространение легочной инфекции и панкреатит, хотя и редко.

Другие причины, связанные с медиастинитом, включают прямое травматическое повреждение, распространение легочной инфекции и панкреатит, хотя и редко.

Послеоперационный медиастинит относится к медиастиниту в условиях послеоперационных процедур. Чаще всего это связано со стернотомией и торакальными операциями. Считается, что это вызвано интраоперационным введением инфекции или инфекцией операционной раны, которая попадает в средостение. Его также называют постстернотомическим медиастинитом или инфекциями глубоких ран грудины.

Нисходящий некротизирующий медиастинит предполагает распространение инфекции с головы или шеи при патологических процессах, таких как шейный абсцесс, ангина Людвига и другие стоматологические инфекции. Обычно одонтогенные или фарингеальные источники вызывают воспаление через фасциальные плоскости, затрагивающие заднее средостение.[4][8]

Точная этиология, вызывающая фиброзирующий медиастинит, до сих пор недостаточно изучена. Хотя считается, что он идиопатический, есть предположения, что он связан как с инфекционными, так и с неинфекционными процессами. Из потенциальных инфекционных причин гистоплазмоз и туберкулез часто описываются в литературе как связанные с иммуноопосредованной реакцией гиперчувствительности. Описанные неинфекционные причины часто включают саркоидоз, ретроперитонеальный фиброз и тиреоидит Риделя [9].]

Из потенциальных инфекционных причин гистоплазмоз и туберкулез часто описываются в литературе как связанные с иммуноопосредованной реакцией гиперчувствительности. Описанные неинфекционные причины часто включают саркоидоз, ретроперитонеальный фиброз и тиреоидит Риделя [9].]

Эпидемиология

Точная частота и распространенность случаев тотального медиастинита и нисходящего некротизирующего медиастинита и фиброзирующего медиастинита еще не документированы. Послеоперационный медиастинит встречается относительно редко, от 0,3% до 5%, в среднем от 1% до 2% в большинстве медицинских учреждений.[10][11] Более высокие показатели заболеваемости были связаны с операциями по пересадке сердца, аортокоронарным шунтированием (АКШ) с хирургией грудной аорты и АКШ с хирургией клапанов. Более низкие показатели заболеваемости были обнаружены при изолированном АКШ, изолированной пластике клапанов и изолированной пластике грудной клетки.[10][12] Ранее нисходящий некротизирующий медиастинит составлял 70 % случаев медиастинита; однако произошло значительное снижение заболеваемости благодаря достижениям в области визуализации и антибиотиков. Что касается фиброзирующего медиастинита, то существуют ассоциации с гранулематозным подтипом фиброзирующего медиастинита, который чаще встречается в Северной Америке, где повышена распространенность Histoplasma capsulatum [9].]

Что касается фиброзирующего медиастинита, то существуют ассоциации с гранулематозным подтипом фиброзирующего медиастинита, который чаще встречается в Северной Америке, где повышена распространенность Histoplasma capsulatum [9].]

Патофизиология

Медиастинит возникает из-за нарушения структур средостения в результате провоцирующего инцидента, в том числе прямого повреждения или вторичного острого инфекционного процесса. Послеоперационный медиастинит был связан с интраоперационной контаминацией, хотя распространение инфекции может происходить после операции из инфицированной хирургической раны в средостение. Большинство случаев вызывают грамположительные бактерии, особенно Staphylococcus aureus и коагулазонегативные стафилококки, на долю которых приходится от 60% до 80% случаев. Инфекция, связанная с S. aureus часто возникает в результате интраоперационной контаминации от хирурга или хирургического персонала, которые являются носителями, или эндогенно из ноздрей пациента. Коагулазоотрицательные стафилококки являются обычными обитателями кожной флоры, что позволяет им инфицировать хирургические раны. Хотя S. aureus и коагулазонегативные стафилококки являются наиболее распространенными причинами, возбудителями являются другие грамположительные бактерии, грамотрицательные бактерии и, редко, грибы.

Коагулазоотрицательные стафилококки являются обычными обитателями кожной флоры, что позволяет им инфицировать хирургические раны. Хотя S. aureus и коагулазонегативные стафилококки являются наиболее распространенными причинами, возбудителями являются другие грамположительные бактерии, грамотрицательные бактерии и, редко, грибы.

Нисходящий некротизирующий медиастинит представляет собой распространение фарингеальной, одонтогенной или цервикальной инфекции, которая проникает в средостение. Инфекция может распространиться на глубокие фасциальные слои и в средостение, чаще всего в заднее средостение. На протяжении этого молниеносного течения могут возникать целлюлит, абсцессы, сепсис и некроз [8]. Полимикробная инфекция составляет примерно 58% случаев, а остальные — исключительно грамположительные микроорганизмы, включая стрептококки или анаэробы. У больных сахарным диабетом возбудителями могут быть клебсиеллы и другие грамотрицательные энтеробактерии.[4]

Хотя точная патофизиология фиброзирующего медиастинита неизвестна, было показано, что он имеет несколько вариантов, гранулематозную и негранулематозную форму. Затем их можно разделить на диффузное или очаговое распределение.[15] Считается, что некоторые формы, особенно связанные с гистоплазмозом, связаны с отсроченной иммуноопосредованной реакцией гиперчувствительности. Гистоплазмоз и туберкулез тесно связаны с очаговой формой, тогда как диффузная форма связана с аутоиммунными синдромами.[9]]

Затем их можно разделить на диффузное или очаговое распределение.[15] Считается, что некоторые формы, особенно связанные с гистоплазмозом, связаны с отсроченной иммуноопосредованной реакцией гиперчувствительности. Гистоплазмоз и туберкулез тесно связаны с очаговой формой, тогда как диффузная форма связана с аутоиммунными синдромами.[9]]

Анамнез и физикальное исследование

Люди с острым медиастинитом будут плохо выглядеть. Они могут жаловаться на дисфагию, боль в груди, лихорадку и респираторный дистресс. Крайне важно собрать тщательный анамнез, включая недавние операции или инфекции, прошлый медицинский, туристический и социальный анамнез, чтобы оценить факторы риска развития медиастинита.

При обследовании пациента на наличие послеоперационного медиастинита следует документировать важные факторы риска, такие как диабет, ожирение, курение, почечная недостаточность и состояние с ослабленным иммунитетом. Кроме того, сбор хирургического анамнеза имеет решающее значение, поскольку пациенты с более длительным временем хирургического вмешательства, повторными торакальными операциями или чрезмерным прижиганием могут иметь более высокую предрасположенность к развитию послеоперационного медиастинита. Физикальное обследование пациентов с симптомами медиастинита часто будет положительным в отношении нестабильности грудины, раневых выделений, боли и болезненности. Если у пациента наблюдается необъяснимое медленное послеоперационное восстановление, следует исключить медиастинит. У пациентов может развиться медиастинит в течение года после операции или даже дольше, но в большинстве случаев это происходит в течение 30 дней после операции.

Физикальное обследование пациентов с симптомами медиастинита часто будет положительным в отношении нестабильности грудины, раневых выделений, боли и болезненности. Если у пациента наблюдается необъяснимое медленное послеоперационное восстановление, следует исключить медиастинит. У пациентов может развиться медиастинит в течение года после операции или даже дольше, но в большинстве случаев это происходит в течение 30 дней после операции.

Если подозревается нисходящий некротизирующий медиастинит, у этих пациентов будет инфекция головы или шеи, которая не была адекватно вылечена и затем распространилась на средостение. В дополнение к ранее упомянутым симптомам эти пациенты могут испытывать одышку, боль в шейном отделе или грудной клетке с крепитацией и эритемой, отмечаемыми при медицинском осмотре.

Фиброзирующий медиастинит имеет более коварное течение; следовательно, многие пациенты могут первоначально быть бессимптомными. Когда у пациентов есть симптомы, общие симптомы включают кашель, одышку, плевритную боль в груди, рецидивирующие легочные инфекции, кровохарканье, лихорадку или потерю веса [16]. По мере того, как болезнь прогрессирует и фиброз начинает поражать органы средостения, может наблюдаться обструктивный или компрессионный паттерн. Пациенты могут иметь проблемы с дыхательными путями или сосудами, как это отмечается при синдроме верхней полой вены. Важно собрать тщательный анамнез, в том числе историю путешествий, из-за связи с гистоплазмозом и туберкулезом.]

По мере того, как болезнь прогрессирует и фиброз начинает поражать органы средостения, может наблюдаться обструктивный или компрессионный паттерн. Пациенты могут иметь проблемы с дыхательными путями или сосудами, как это отмечается при синдроме верхней полой вены. Важно собрать тщательный анамнез, в том числе историю путешествий, из-за связи с гистоплазмозом и туберкулезом.]

Обследование

При подозрении на медиастинит пациентам следует немедленно провести первичную оценку состояния дыхательных путей, дыхания и кровообращения. При необходимости реанимационные мероприятия должны предшествовать лабораторным исследованиям и визуализации. Как только состояние пациента стабилизируется, следующим шагом для постановки диагноза является получение критических изображений. Рентгенограмма грудной клетки может быть полезна при наличии признаков расширения средостения или пневмомедиастинума; однако они часто неадекватно отображают распространение болезненного процесса.[11] Для сравнения, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография являются лучшими диагностическими инструментами при оценке медиастинита.

Послеоперационный медиастинит может быть трудно оценить с помощью визуализации из-за физиологических послеоперационных изменений, которые часто выявляются при рентгенологических исследованиях. Через 14 дней после операции значительно повышаются чувствительность и специфичность компьютерной томографии.[17] Для диагностики также можно выполнить медиастинальную аспирацию.[11][18] При нисходящем некротическом медиастините визуализация может показать расширение средостения, повышенную плотность жира в средостении, уровни жидкости и воздуха, если образовался абсцесс, или плевральные выпоты, которые обычно обнаруживаются при медиастините. Если перикард вовлечен, может быть утолщение перикарда, перикардиальный выпот или пневмоперикард [4]. Кроме того, следует провести компьютерную томографию шейки матки, чтобы помочь в выявлении первичного источника инфекции.[2]

Лабораторные исследования острого медиастинита могут проявляться лейкоцитозом, повышением С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина. Также следует отправить посев крови, особенно при подозрении на послеоперационный медиастинит, поскольку бактериемия является распространенным признаком заболевания.

Также следует отправить посев крови, особенно при подозрении на послеоперационный медиастинит, поскольку бактериемия является распространенным признаком заболевания.

Фиброзный медиастинит чаще всего проявляется в виде инфильтративной массы на компьютерной томографии, которая искажает слои средостения и распространяется на окружающие структуры средостения. Он может быть диффузным или локализованным в одной области. Кроме того, он может проявляться в виде кальцификации при визуализации, особенно когда медиастинит связан с гистоплазмозом. Часто локализованная масса находится в хиле, паратрахеальной или субкаринальной областях. Также часто присутствуют сужение трахеи, бронхов, легочной артерии, верхней полой вены или пищевода, легочные инфильтраты, потеря объема легких, коллапс или гиперпрозрачность [19].] Рентгенограммы грудной клетки обычно ненормальны у пациентов, хотя результаты могут быть малозаметными. Часто документируется расширение средостения с искажением границ средостения. Если вовлекаются легочные сосуды, вызывая легочную гипертензию, могут быть перибронхиальные манжеты и утолщение перегородки. Плевральные выпоты встречаются реже.[16]

Если вовлекаются легочные сосуды, вызывая легочную гипертензию, могут быть перибронхиальные манжеты и утолщение перегородки. Плевральные выпоты встречаются реже.[16]

Лечение/управление

Как правило, межпрофессиональный подход к лечению острого медиастинита сочетается с акцентом на раннее начало антибиотикотерапии и хирургическую обработку [3][10]. Антибиотики должны первоначально быть широкого спектра действия, а затем должны быть ориентированы на культуру. Существует множество хирургических подходов к медиастиниту, от минимально до максимально инвазивных, которые будут варьироваться в зависимости от степени и тяжести медиастинита. Точные хирургические процедуры выходят за рамки этого обзора. После хирургического вмешательства следует выполнить повторную компьютерную томографию, тщательный лабораторный контроль и частую переоценку клинической картины пациента, чтобы определить, требуется ли дополнительная операция. Пациенты с медиастинитом нуждаются в продолжении обследования и лечения в отделении интенсивной терапии. [2]

[2]

Поскольку точный патогенез фиброзирующего медиастинита неизвестен, курс лечения не имеет стандартизированной схемы.[9] Хотя существует мало данных об успешной медикаментозной терапии, в большинстве современных стратегий используются иммунодепрессанты, кортикостероиды или противогрибковые препараты, поскольку варианты лечения для этих пациентов ограничены [15]. Для пациентов с симптомами следует рассмотреть хирургические процедуры, которые позволяют декомпрессию, такие как стенты или шунтирование пораженной структуры. [9] [20]

Дифференциальный диагноз

При обследовании медиастинита необходимо учитывать несколько дифференциальных диагнозов. A few that should be included, but not limited to, are:

Coronary artery disease and acute coronary syndrome

Pulmonary embolism

Pneumothorax

Aortic dissection

Cellulitis

Локализованная инфекция головы или шеи

Опухоль или новообразование[6][9][11]

Прогноз

Послеоперационный и нисходящий некротизирующий медиастинит связаны с высокой заболеваемостью и смертностью, если их не лечить на ранней стадии. Оба они считаются опасными для жизни состояниями с нисходящим некротизирующим медиастинитом, смертность которых составляет от 20% до 40%, несмотря на современные методы лечения. С достижениями в хирургических методах лечения и лучшими режимами оценки и лечения смертность от послеоперационного медиастинита в настоящее время составляет от 1% до 14%, что улучшилось по сравнению с предыдущими сообщениями от 12% до 50% [21].

Оба они считаются опасными для жизни состояниями с нисходящим некротизирующим медиастинитом, смертность которых составляет от 20% до 40%, несмотря на современные методы лечения. С достижениями в хирургических методах лечения и лучшими режимами оценки и лечения смертность от послеоперационного медиастинита в настоящее время составляет от 1% до 14%, что улучшилось по сравнению с предыдущими сообщениями от 12% до 50% [21].

Для сравнения, при фиброзирующем медиастините прогноз лучше, при одностороннем поражении результаты лучше, чем при двустороннем поражении [20]. Несмотря на относительно медленное прогрессирование, пациенты часто умирают от рецидивирующей пневмонии или легочно-сердечной недостаточности, связанной с фиброзирующим медиастинитом.[9]

Осложнения

Так как средостение состоит из множества жизненно важных органов и структур, возникает множество осложнений, требующих оперативного вмешательства. Осложнения могут включать:

Pericarditis

Recurrent pneumonia

Sepsis

Obstructed airway

Severe bleeding or hemoptysis

Cor pulmonale

Multiorgan failure

Complications from surgical treatment или санация[10][4][16]

Консультации

Хотя консультации различаются в зависимости от подтипа медиастинита, возможные консультанты включают, но не ограничиваются:[4]

Предупреждение и просвещение пациентов

Существует несколько мер во время и после операции, которые могут снизить частоту послеоперационных медиастинитов. These include:

These include:

Complete aseptic technique during surgery

Secure hemostasis carefully

Prophylactic intranasal mupirocin to Staphylococcus aureus carriers will reduce the risk of surgical site infection postoperatively

Proper closure of the sternum

Местное применение бацитрациновой мази при стернотомии для снижения риска медиастинита после операции на сердце

Улучшение результатов медицинского персонала

Медиастинит — редкое, но опасное для жизни заболевание, требующее неотложного вмешательства. При подозрении на него решающее значение имеет оперативное включение необходимых консультаций, особенно для кардиоторакального хирурга. Другие консультанты, как упоминалось ранее в обзоре, также играют важную роль в оказании тщательной помощи. Раннее назначение антибиотиков широкого спектра действия следует начинать с быстрой визуализации, обычно с помощью компьютерной томографии [3]. После хирургического вмешательства следует проводить интенсивный послеоперационный уход. Находясь в отделении интенсивной терапии, персонал должен внимательно следить за такими пациентами, поскольку задержка заживления или ухудшение симптомов могут указывать на необходимость повторной операции. Поставщики должны иметь низкий порог лечения.[4]

После хирургического вмешательства следует проводить интенсивный послеоперационный уход. Находясь в отделении интенсивной терапии, персонал должен внимательно следить за такими пациентами, поскольку задержка заживления или ухудшение симптомов могут указывать на необходимость повторной операции. Поставщики должны иметь низкий порог лечения.[4]

Наиболее важным аспектом улучшения результатов является профилактика. Для операций полезна оценка факторов риска и попытки модификации для более благоприятного исхода. Наиболее важными являются стерильные методы и предотвращение заражения во время операции. Профилактические антибиотики также оказались полезными.[10] Для предотвращения нисходящего некротизирующего медиастинита пациенты должны получать адекватное лечение инфекции с хорошим последующим наблюдением.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

ван Вингерден Дж.Дж., де Мол Б.А., ван дер Хорст СМ. Определение постстернотомного медиастинита для клинических исследований, основанных на доказательствах. Азиатская сердечно-сосудистая грудная клетка Ann. 2016 май; 24(4):355-63. [PubMed: 26970253]

- 2.

Doddoli C, Trousse D, Avaro JP, Djourno XB, Giudicelli R, Fuentes P, Thomas P. [Острый медиастинит, за исключением случаев кардиохирургии]. Rev Pneumol Clin. 2010 Февраль; 66 (1): 71-80. [ПубМед: 20207299]

- 3.

Крюгер М., Декер С., Шнайдер Дж. П., Хаверих А., Шега О. Хирургическое лечение острого медиастинита. Хирург. 2016 июнь;87(6):478-85. [PubMed: 27106240]

- 4.

Prado-Calleros HM, Jimenez-Fuentes E, Jimenez-Escobar I. Нисходящий некротический медиастинит: систематический обзор лечения за последние 6 лет, 75 лет после его описания. Шея головы. 2016 Апрель; 38 Дополнение 1: E2275-83. [PubMed: 26829352]

- 5.

Ли Ю.

Т. Средостение. Гастроинтест Эндоск. 2009 Февраль; 69 (2 Дополнение): S81-3. [PubMed: 19179178]

Т. Средостение. Гастроинтест Эндоск. 2009 Февраль; 69 (2 Дополнение): S81-3. [PubMed: 19179178]- 6.

Cross MR, Greenwald MF, Dahhan A. Перфорация пищевода и острый бактериальный медиастинит: другие причины боли в груди, которые можно легко пропустить. Медицина (Балтимор). 2015 авг;94(32):e1232. [Бесплатная статья PMC: PMC4616702] [PubMed: 26266352]

- 7.

Фернандес А.Л., Адрио Б., Мартинес Серейхо Дж.М., Мартинес Монзонис М.А., Эль-Диасти М.М., Альварес Эскудеро Дж. Клиническое исследование послеоперационной вспышки медиастинит, вызванный Serratia marcescens, в кардиохирургии у взрослых. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020 01 апреля; 30 (4): 523-527. [В паблике: 31958124]

- 8.

Chen KC, Chen JS, Kuo SW, Huang PM, Hsu HH, Lee JM, Lee YC. Нисходящий некротизирующий медиастинит: 10-летний хирургический опыт в одном учреждении. J Грудной сердечно-сосудистый хирург. 2008 г., июль; 136 (1): 191-8. [PubMed: 18603075]

- 9.

Patel M, Lu F, Hannaway M, Hochman K. Фиброзирующий медиастинит: редкое осложнение гистоплазмоза. BMJ Case Rep. 2015 04 ноября 2015 г. [бесплатная статья PMC: PMC4654015] [PubMed: 26538131]

- 10.

Гох ССК. Постстернотомный медиастинит в современную эпоху. J Card Surg. 2017 сен; 32 (9): 556-566. [PubMed: 28833518]

- 11.

Эль Окли Р. М., Райт Дж. Э. Послеоперационный медиастинит: классификация и лечение. Энн Торак Серг. 1996 март; 61 (3): 1030-6. [PubMed: 8619682]

- 12.

Болдуин Р.Т., Радованчевич Б., Суини М.С., Дункан Дж.М., Фрейзер О.Х. Бактериальный медиастинит после трансплантации сердца. Трансплантация легкого сердца J. 1992 май-июнь; 11(3 ч. 1): 545-9. [PubMed: 1610862]

- 13.

Брук I, Фрейзер Э.Х. Микробиология медиастинита. Arch Intern Med. 1996 12 февраля; 156 (3): 333-6. [PubMed: 8572845]

- 14.

Барабутис И., Белесиоту Э., Плацука Э.

, Папастамопулос В., Менцелопулос С., Нанас С., Аргиропулоу А., Паниара О., Скутелис А. редкое явление с тяжелым прогнозом. Микозы. 2010 май; 53(3):272-4. [В паблике: 19761488]

, Папастамопулос В., Менцелопулос С., Нанас С., Аргиропулоу А., Паниара О., Скутелис А. редкое явление с тяжелым прогнозом. Микозы. 2010 май; 53(3):272-4. [В паблике: 19761488]- 15.

Goussard P, Gie RP, Janson J. Смертельный фиброзирующий медиастинит у ребенка, возможно, из-за Mycobacterium tuberculosis. Педиатр Пульмонол. 2018 июнь;53(6):E18-E20. [PubMed: 29635837]

- 16.

Rossi SE, McAdams HP, Rosado-de-Christenson ML, Franks TJ, Galvin JR. Фиброзирующий медиастинит. Рентгенография. 2001 г., май-июнь; 21(3):737-57. [PubMed: 11353121]

- 17.

Джоллес Х., Генри Д.А., Роберсон Дж.П., Коул Т.Дж., Спратт Дж.А. Медиастинит после срединной стернотомии: данные КТ. Радиология. 1996 ноября; 201 (2): 463-6. [PubMed: 8888241]

- 18.

Амброш А. [Рациональное лечение медиастинита антибиотиками]. Хирург. 2016 июнь; 87 (6): 497-503. [PubMed: 27193005]

- 19.

Шеррик А.

Д., Браун Л.Р., Хармс Г.Ф., Майерс Д.Л. Рентгенологические признаки фиброзирующего медиастинита. Грудь. 1994 г., август; 106 (2): 484-9. [PubMed: 7774324]

Д., Браун Л.Р., Хармс Г.Ф., Майерс Д.Л. Рентгенологические признаки фиброзирующего медиастинита. Грудь. 1994 г., август; 106 (2): 484-9. [PubMed: 7774324]- 20.

Шойбель Р. [Лечение хронического медиастинита]. Хирург. 2016 июнь; 87 (6): 486-8. [В паблике: 27193006]

- 21.

Абу-Омар И., Кохер Г.Дж., Боско П., Барберо С., Уоллер Д., Гудбьяртссон Т., Соуза-Ува М., Лихт П.Б., Даннинг Дж., Шмид Р.А., Кардильо Г. Европейская ассоциация Согласованное мнение экспертов кардио-торакальной хирургии по профилактике и лечению медиастинита. Eur J Cardiothorac Surg. 2017 янв;51(1):10-29. [PubMed: 28077503]

Глубокая раневая инфекция грудины – лоскут широчайшей мышцы спины – надежный вариант реконструкции грудной стенки

1. Милтон Х. ХИРУРГИЯ СРЕДСТВА. Ланцет. 1897; 149 (3839): 872–875. doi: 10.1016/S0140-6736(01)96474-8. [CrossRef] [Google Scholar]

2. Mauermann WJ, Sampathkumar P, Thompson RL. Инфекции раны грудины. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2008;22(3):423–436. doi: 10.1016/j.bpa.2008.04.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2008;22(3):423–436. doi: 10.1016/j.bpa.2008.04.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Тумпулис И.К., Анагостопулос К.Е., Дерос Дж.Дж., младший, Свистел Д.Г. Влияние инфекции глубокой раны грудины на долгосрочную выживаемость после аортокоронарного шунтирования. Грудь. 2005;127(2):464–471. doi: 10.1378/сундук.127.2.464. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

4. Аббуд К.С., Вей С.Б., Балтар В.Т. Факторы риска медиастинита после операции на сердце. Энн Торак Серг. 2004;77(2):676–683. doi: 10.1016/S0003-4975(03)01523-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Lu JC, Grayson AD, Jha P, Srinivasan AK, Fabri BM. Факторы риска инфицирования раны грудины и среднесрочная выживаемость после операции аортокоронарного шунтирования. Eur J Cardio-Thorac Surg. 2003;23(6):943–949. doi: 10.1016/S1010-7940(03)00137-4. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

6. Салехи Омран А., Карими А., Ахмади С.Х., Давуди С., Марзбан М., Мовахеди Н. , Аббаси К., Боруманд М.А., Давуди С., Моштаги Н. Поверхностная и глубокая инфекция раны грудины после более чем 9000 аортокоронарного шунтирования ( АКШ): заболеваемость, факторы риска и смертность. BMC Infect Dis. 2007; 7:112. дои: 10.1186/1471-2334-7-112. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Аббаси К., Боруманд М.А., Давуди С., Моштаги Н. Поверхностная и глубокая инфекция раны грудины после более чем 9000 аортокоронарного шунтирования ( АКШ): заболеваемость, факторы риска и смертность. BMC Infect Dis. 2007; 7:112. дои: 10.1186/1471-2334-7-112. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, Mahfood S, McHenry MC, Goormastic M, Stewart RW, Golding LA, Taylor PC. Мемориальная бумага камергера Дж. Максвелла. Раневые осложнения после изолированного аортокоронарного шунтирования: ранняя и поздняя смертность, заболеваемость и стоимость лечения. Энн Торак Серг. 1990;49(2):179–186. doi: 10.1016/0003-4975(90)

- -T. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- -A. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

22. Boyce J, Potter-Bynoe G, Dziobek L. Модели возмещения больничных расходов у пациентов с хирургическими раневыми инфекциями после операции на открытом сердце. Infect Control Hosp Epidemiol. 1990;11(2):89–93. дои: 10.2307/30144267. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Fu RH, Weinstein AL, Chang MM, Argenziano M, Ascherman JA, Rohde CH. Факторы риска инфицированных ран грудины по сравнению со стерильным расхождением швов раны. J Surg Res. 2016; 200(1):400–407. doi: 10.1016/j.jss.

2015.07.045. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

2015.07.045. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]24. Филсуфи Ф., Кастильо Дж.Г., Рахманян П.Б., Бруманд С.Р., Сильвей Г., Карпентье А., Адамс Д.Х. Эпидемиология инфекции глубоких ран грудины в кардиохирургии. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2009;23(4):488–494. doi: 10.1053/j.jvca.2009.02.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Хан Т., Муизе Э.С., Айенгар П., Ван З.В., Чандалия М., Абате Н., Чжан Б.Б., Бональдо П., Чуа С., Шерер П.Е. Метаболическая дисрегуляция и фиброз жировой ткани: роль коллагена VI. Мол Селл Биол. 2009; 29(6):1575–159.1. doi: 10.1128/MCB.01300-08. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Diez C, Koch D, Kuss O, Silber RE, Friedrich I, Boergermann J. Факторы риска медиастинита после операции на сердце — ретроспективный анализ 1700 пациенты. J Cardiothorac Surg. 2007; 2:23. doi: 10.1186/1749-8090-2-23. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Milano CA, Kesler K, Archibald N, Sexton DJ, Jones RH.

Медиастинит после операции коронарного шунтирования. Факторы риска и долгосрочная выживаемость. Тираж. 1995;92(8):2245–2251. doi: 10.1161/01.CIR.92.8.2245. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Медиастинит после операции коронарного шунтирования. Факторы риска и долгосрочная выживаемость. Тираж. 1995;92(8):2245–2251. doi: 10.1161/01.CIR.92.8.2245. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]28. Моссад С.Б., Серки Дж.М., Лонгворт Д.Л., Косгроув Д.М., 3-й, Гордон С.М. Коагулазоотрицательные стафилококковые инфекции раны грудины после операций на открытом сердце. Энн Торак Серг. 1997;63(2):395–401. doi: 10.1016/S0003-4975(96)00834-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Aliu O, Diaz-Garcia RJ, Zhong L, McGlinn E, Chung KC. Тенденции смертности и влияние сроков хирургической обработки раны на лечение медиастинита в США, 1998 по 2010 г. Plast Reconstr Surg. 2014;134(3):457e–463e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000422. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Де Фео М., Делла Корте А., Виккио М., Пироцци Ф., Наппи Г., Котруфо М. Является ли постстернотомический медиастинит все еще разрушительным после появления лечение ран отрицательным давлением? Tex Heart Inst J.

2011;38(4):375–380. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

2011;38(4):375–380. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]31. Ennker IC, Pietrowski D, Vohringer L, Kojcici B, Albert A, Vogt PM, Ennker J. Хирургическая обработка, вакуумная терапия и пластика грудной мышцы при постстернотомном медиастините. J Plast Reconstr Aestet Surg. 2009 г.;62(11):1479–1483. doi: 10.1016/j.bjps.2008.05.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Morykwas MJ, Simpson J, Punger K, Argenta A, Kremers L, Argenta J. Вакуумное закрытие: состояние фундаментальных исследований и физиологических основ. Plast Reconstr Surg. 2006; 117 (7 Дополнение): 121S–126S. doi: 10.1097/01.prs.0000225450.12593.12. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Раджа С.Г., Берг Г.А. Следует ли рутинно использовать вакуумную уширующую терапию для лечения инфекции глубокой раны грудины после операции на сердце? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2007;6(4):523–527. doi: 10.1510/icvts.2007.157370. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

34. Banic A, Ris HB, Erni D, Striffeler H.

Свободный лоскут широчайшей мышцы спины для восстановления грудной стенки после полной резекции инфицированной грудины. Энн Торак Серг. 1995;60(4):1028–1032. doi: 10.1016/0003-4975(95)00428-N. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Свободный лоскут широчайшей мышцы спины для восстановления грудной стенки после полной резекции инфицированной грудины. Энн Торак Серг. 1995;60(4):1028–1032. doi: 10.1016/0003-4975(95)00428-N. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]35. Лопес-Монжардин Х., де-ла-Пена-Сальседо А., Мендоса-Муньос М., Лопес-Яньес-де-ла-Пена А., Паласио-Лопес Э., Лопес -Гарсия А. Лоскут сальника по сравнению с лоскутом большой грудной клетки при лечении медиастинита. Plast Reconstr Surg. 1998;101(6):1481–1485. дои: 10.1097/00006534-199805000-00008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Spindler N, Lehmann S, Steinau HU, Mohr FW, Langer S. Лечение осложнений после вмешательств на органах грудной клетки: инфекции глубоких стернальных ран. Дер Хирург. 2015;86(3):228–233. doi: 10.1007/s00104-014-2833-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Taeger CD, Horch RE, Arkudas A, Schmitz M, Stubinger A, Lang W, Meyer A, Seitz T, Weyand M, Beier JP. Комбинированные свободные лоскуты с артериовенозными петлями для реконструкции обширных грудных дефектов после стернального остеомиелита.

Микрохирургия. 2016;36(2):121–127. doi: 10.1002/микр.22405. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Микрохирургия. 2016;36(2):121–127. doi: 10.1002/микр.22405. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]38. Daigeler A, Falkenstein A, Pennekamp W, Duchna HW, Jettkant B, Goertz O, Homann HH, Steinau HU, Lehnhardt M. Остеомиелит грудины: отдаленные результаты после реконструкции лоскутом грудной мышцы. Plast Reconstr Surg. 2009;123(3):910–917. doi: 10.1097/PRS.0b013e318199f49f. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Zacharias A, Habib RH. Отсроченное первичное закрытие глубоких стернальных раневых инфекций. Tex Heart Inst J. 1996; 23 (3): 211–216. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

40. Дживанандам В., Смит К.Р., Роуз Э.А., Мальм Дж.Р., Хьюго Н.Е. Одноэтапное лечение раневых инфекций грудины. J Грудной сердечно-сосудистый хирург. 1990;99(2):256–262. [PubMed] [Google Scholar]

41. Rupprecht L, Schmid C. Осложнения глубоких ран грудины: обзор старых и новых терапевтических возможностей. Откройте J Cardiovasc Surg. 2013;6:9–19. doi: 10.4137/OJCS.

S11199. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

S11199. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]42. Parissis H, Al-Alao B, Soo A, Orr D, Young V. акцент на сальниковой транспозиции. J Cardiothorac Surg. 2011;6:111. дои: 10.1186/1749-8090-6-111. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Lepelletier D, Poupelin L, Corvec S, Bourigault C, Bizouarn P, Blanloeil Y, Reynaud A, Duveau D, Despins P. Факторы риска смертности у больных с медиастинитом после операции на сердце. Arch Cardiovasc Dis. 2009;102(2):119–125. doi: 10.1016/j.acvd.2008.11.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

44. Forthomme B, Heymans O, Jacquemin D, Klinkenberg S, Hoffmann S, Grandjean FX, Crielaard JM, Croisier JL. Функция плеча после пересадки широчайшей мышцы спины при реконструкции молочной железы. Clin Physiol Funct Imaging. 2010;30(6):406–412. дои: 10.1111/j.1475-097Х.2010.00956.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

45. Giordano S, Kaariainen K, Alavaikko J, Kaistila T, Kuokkanen H. Удаление свободного лоскута из широчайшей мышцы спины может в долгосрочной перспективе повлиять на плечевой сустав.

Scand J Surg. 2011;100(3):202–207. doi: 10.1177/145749691110000312. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Scand J Surg. 2011;100(3):202–207. doi: 10.1177/145749691110000312. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]46. Glassey N, Perks GB, McCulley SJ. Проспективная оценка заболеваемости плеча и времени восстановления после реконструкции груди с широчайшей мышцей спины. Plast Reconstr Surg. 2008;122(5):1334–1340. дои: 10.1097/PRS.0b013e3181881ffe. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Spear SL, Hess CL. Обзор биомеханических и функциональных изменений в плече после переноса широчайших мышц спины. Plast Reconstr Surg. 2005;115(7):2070–2073. doi: 10.1097/01.PRS.0000163329.96736.6A. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Оливейра Д.Т., Берзин Ф., Тоселло Д.О. Действие средней порции m. deltoideus при круговых движениях руки на плечевом колесе по данным электромиографии. Электромиогр Клин Нейрофизиол. 1988;28(5):253–257. [PubMed] [Google Scholar]

49. Смит С.Л. Функциональные осложнения после реконструкции молочной железы лоскутом широчайшей мышцы спины. J Adv Pract Oncol.

2014;5(3):181–187. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2014;5(3):181–187. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]50. Koh CE, Morrison WA. Функциональные нарушения после лоскута широчайшей мышцы спины. ANZ J Surg. 2009;79(1–2):42–47. doi: 10.1111/j.1445-2197.2008.04797.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Баттон Дж., Скотт Дж., Тагизаде Р., Вейлер-Митхофф Э., Харт А.М. Функция плеча после аутологичной реконструкции груди широчайшей мышцей спины. Проспективное трехлетнее обсервационное исследование, сравнивающее методы квилтинга и донорского участка без квилтинга. J Plast Reconstr Aestet Surg. 2010;63(9): 1505–1512. doi: 10.1016/j.bjps.2009.08.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Hankins CL, Friedman J. 7-летний опыт использования кожно-мышечного лоскута широчайшей мышцы спины для двусторонней реконструкции молочной железы. Энн Пласт Сург. 2008;60(2):134–140. doi: 10.1097/SAP.0b013e3180ca7d0f. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Саттлер Дж. Б., Клусманн А., Арнольд-Шульц-Гахмен Б.

, Вестерлинг А., Вагнер Х., Хартманн Б. Рукоятие — значение и исследование. AWMF онлайн. 2014. с. 15.

, Вестерлинг А., Вагнер Х., Хартманн Б. Рукоятие — значение и исследование. AWMF онлайн. 2014. с. 15.54. Иммер Ф.Ф., Дюррер М., Мюлеманн К.С., Эрни Д., Гал Б., Каррел Т.П. Инфекция глубокой раны грудины после операции на сердце: методы лечения и исход. Энн Торак Серг. 2005;80(3):957–961. doi: 10.1016/j.athoracsur.2005.03.035. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Eyjolfsdottir H, Haraldsdottir B, Ragnarsdottir M, Asgeirsson KS. Проспективный анализ функциональных результатов после реконструкции молочной железы расширенным лоскутом широчайшей мышцы спины. Scand J Surg. 2017;106(2):152–157. дои: 10.1177/1457496916655500. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

56. Yuen JC, Zhou AT, Serafin D, Georgeade GS. Отдаленные последствия инфицирования раны после срединной стернотомии и реконструкции лоскутом. Энн Пласт Сург. 1995;35(6):585–589. doi: 10.1097/00000637-199512000-00005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. Ringelman PR, Vander Kolk CA, Cameron D, Baumgartner WA, Manson PN.

Отдаленные результаты лоскутной пластики при инфицировании срединной стернотомной раны. Plast Reconstr Surg. 1994;93(6):1208–1214. doi: 10.1097/00006534-199405000-00015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Отдаленные результаты лоскутной пластики при инфицировании срединной стернотомной раны. Plast Reconstr Surg. 1994;93(6):1208–1214. doi: 10.1097/00006534-199405000-00015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]58. Медоуз Дж.А., 3-й, Стаатс Б.А., Пайролеро П.С., Родарте Дж.Р., Арнольд П.Г. Влияние резекции грудины и рукоятки в сочетании с транспозицией мышц на легочную функцию. Мэйо Клин Proc. 1985;60(9):604–609. doi: 10.1016/S0025-6196(12)60984-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

59. Frerichs O, Fansa H. Schneider W: [терапия остеомиелита грудной стенки] Der Chirurg. 2001;72(9): 1020–1025. doi: 10.1007/s001040170067. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

60. Коэн М., Янив Ю., Вайс Дж., Грейф Дж., Гур Э., Вертхейм Э., Шафир Р. Осложнение срединной стернотомии: влияние реконструкции на функцию легких. Энн Пласт Сург. 1997;39(1):36–43. doi: 10.1097/00000637-199707000-00006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Fernando B, Muszynski C, Mustoe T. Закрытие дефекта грудины прямой мышцей живота после удаления обеих внутренних грудных артерий.

8. Borger MA, Rao V, Weisel RD, Ivanov J, Cohen G, Scully HE, David TE. Инфекция глубокой раны грудины: факторы риска и исходы. Энн Торак Серг. 1998;65(4):1050–1056. doi: 10.1016/S0003-4975(98)00063-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Buja A, Zampieron A, Cavalet S, Chiffi D, Sandona P, Vinelli A, Baldovin T, Baldo V. Обновленный обзор факторов риска и шкал для прогнозирования глубокой раневые инфекции грудины. Интернациональная рана Дж. 2012; 9(4): 372–386. doi: 10.1111/j.1742-481X.2011.00896.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Обновленный обзор факторов риска и шкал для прогнозирования глубокой раневые инфекции грудины. Интернациональная рана Дж. 2012; 9(4): 372–386. doi: 10.1111/j.1742-481X.2011.00896.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. El Oakley RM, Wright JE. Послеоперационный медиастинит: классификация и лечение. Энн Торак Серг. 1996;61(3):1030–1036. doi: 10.1016/0003-4975(95)01035-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Jurkiewicz MJ, Bostwick J, 3rd, Hester TR, Bishop JB, Craver J. Инфицированная срединная стернотомическая рана. Успешное лечение мышечными лоскутами. Энн Сург. 1980;191(6):738–744. дои: 10.1097/00000658-198006000-00012. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Клезиус А.А., Джемали О., Симон А., Кляйне П., Абдель-Рахман У., Герцог С., Виммер-Грейнекер Г., Мориц А. Успешное лечение глубокие стернальные инфекции после операций на открытом сердце с двусторонними лоскутами большой грудной клетки. Eur J Cardio-Thorac Surg. 2004;25(2):218–223. doi: 10.1016/j.ejcts.2003.11.019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2004;25(2):218–223. doi: 10.1016/j.ejcts.2003.11.019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Nahai F, Rand RP, Hester TR, Bostwick J, 3rd, Jurkiewicz MJ. Первичная обработка инфицированной стернотомной раны мышечными лоскутами: обзор 211 последовательных случаев. Plast Reconstr Surg. 1989;84(3):434–441. doi: 10.1097/00006534-198909000-00009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Netscher DT, Eladoumikdachi F, Goodman CM. Лоскуты прямой мышцы живота успешно используются для ран срединной стернотомии после перевязки ипсилатеральной внутренней грудной артерии. Энн Пласт Сург. 2001;47(3):223–228. doi: 10.1097/00000637-200109000-00001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Steinau HU, Hebebrand D, Vogt P, Peter F, Tosson R. Реконструктивно-пластическая хирургия дефектов грудной стенки. Дер Хирург. 1997;68(5):461–468. doi: 10.1007/s001040050214. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Pairolero PC, Arnold PG, Harris JB. Отдаленные результаты транспозиции большой грудной мышцы при инфицированных стернотомных ранах. Энн Сург. 1991;213(6):583–589. doi: 10.1097/00000658-199106000-00008. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Энн Сург. 1991;213(6):583–589. doi: 10.1097/00000658-199106000-00008. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Fleck TM, Koller R, Giovanoli P, Moidl R, Czerny M, Fleck M, Wolner E, Grabenwoger M. Первичное или отсроченное закрытие для лечения инфекции послестернотомической раны? Энн Пласт Сург. 2004;52(3):310–314. дои: 10.1097/01.sap.0000105524.75597.e0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Гарнер Дж. С., Джарвис В. Р., Эмори Т. Г., Хоран Т. С., Хьюз Дж. М. Определения CDC для нозокомиальных инфекций, 1988. Am J Infect Control. 1988;16(3):128–140. doi: 10.1016/0196-6553(88) -3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Гаррат А., Шмидт Л., Макинтош А., Фитцпатрик Р. Измерение качества жизни: библиографическое исследование результатов оценки состояния здоровья пациентов. БМЖ. 2002;324(7351):1417. doi: 10.1136/bmj.324.7351.1417. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Буллингер М., Кирхбергер И., редакторы. SF-36 — Fragebogen zum Gesundheitszustand: Handanweisung. Геттинген: Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG; 1998. [Google Scholar]

SF-36 — Fragebogen zum Gesundheitszustand: Handanweisung. Геттинген: Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG; 1998. [Google Scholar]

21. Тейлор Г., Микелл Ф., Мозес Х., Дав Дж., Католи Р., Малик С., Марквелл С., Корсмейер С., Шнайдер Дж., Веллонс Х. Факторы, определяющие расходы больницы на операцию аортокоронарного шунтирования: экономические последствия послеоперационных осложнений. Ам Джей Кардиол. 1990;65(5):309–319. doi: 10.1016/0002-9149(90)

Т. Средостение. Гастроинтест Эндоск. 2009 Февраль; 69 (2 Дополнение): S81-3. [PubMed: 19179178]

Т. Средостение. Гастроинтест Эндоск. 2009 Февраль; 69 (2 Дополнение): S81-3. [PubMed: 19179178]

, Папастамопулос В., Менцелопулос С., Нанас С., Аргиропулоу А., Паниара О., Скутелис А. редкое явление с тяжелым прогнозом. Микозы. 2010 май; 53(3):272-4. [В паблике: 19761488]

, Папастамопулос В., Менцелопулос С., Нанас С., Аргиропулоу А., Паниара О., Скутелис А. редкое явление с тяжелым прогнозом. Микозы. 2010 май; 53(3):272-4. [В паблике: 19761488] Д., Браун Л.Р., Хармс Г.Ф., Майерс Д.Л. Рентгенологические признаки фиброзирующего медиастинита. Грудь. 1994 г., август; 106 (2): 484-9. [PubMed: 7774324]

Д., Браун Л.Р., Хармс Г.Ф., Майерс Д.Л. Рентгенологические признаки фиброзирующего медиастинита. Грудь. 1994 г., август; 106 (2): 484-9. [PubMed: 7774324]