Пневмокониозы это – причины, симптомы, диагностика и лечение

что это, причины, симптомы, диагностика, лечение

Пневмокониоз – это группа заболеваний, касающихся легких. Название происходит от древнегреческих pneumon – что означает “лёгкие” и konia – что в переводе “пыль”. То есть патология легких развивается при воздействии на них пыли.

Пневмокониоз – это группа заболеваний, касающихся легких. Название происходит от древнегреческих pneumon – что означает “лёгкие” и konia – что в переводе “пыль”. То есть патология легких развивается при воздействии на них пыли.

Сразу же напрашивается вывод о том, что пневмокониоз – это профессиональная болезнь. Кто знает – в угольных регионах шахтерам выплачивают так называемые силикозные выплаты. Этих людей, надышавшихся пылью силикатов так и называют – силикозники.

Кроме силикоза в группу, получившую название пневмокониоз входят и другие патологии. Конкретно по типу пыли, которой приходится дышать в ходе производственного процесса.

Развитие цивилизации неизбежно приводит к появлению новых, неизвестных ранее заболеваний. Так, развитие промышленных отраслей пагубно сказывается на состоянии органовы дыхательной системы.

Прежде всего, страдают работники предприятий, на которых уровень вредных факторов, воздействующих на организм человека, превышает предельно-допустимые концентрации.

Наиболее выражено это воздействие у пыли некоторых видов. Последняя способна вызвать профессиональное заболевание – пневмокониоз.

Содержание статьи

Пневмокониоз – что это

Пневмокониоз – это заболевание легких, возникающее вследствие многолетнего воздействия на ткань легкого больших концентраций пылевых частиц.

Справочно. Известно, что любая пыль неблагоприятно влияет на органы дыхательной системы, но пневмокониоз могут вызвать только наиболее мелкие частицы определенных веществ.

Как правило, эта патология является профессиональной. В бытовых условиях концентрация вредных веществ во вдыхаемом воздухе слишком мала, чтобы вызвать заболевание.

Однако люди определенных профессий, которые в течение нескольких лет ежедневно дышат определенном видом пылевых частиц в высоких концентрациях, часто страдают пневмокониозом. Например, часто он встречается у шахтеров, строителей, дорожных рабочих.

Однако люди определенных профессий, которые в течение нескольких лет ежедневно дышат определенном видом пылевых частиц в высоких концентрациях, часто страдают пневмокониозом. Например, часто он встречается у шахтеров, строителей, дорожных рабочих.

В развитии заболевания важную роль играет иммунная система человека. Пыль, попадая в альвеолярную ткань легких, захватывается макрофагами. Последние являются клетками иммунной системы, которые поглощают любые чужеродные агенты.

Но частицы вредной пыли способны вызывать в макрофагах процесс разрушения. Когда клетки иммунитета погибают, они выделяют ряд активных веществ, которые привлекают в патологический очаг другие клетки.

Справочно. Макрофаги, погибая, привлекают в очаг фибробласты. Последние являются клетками, синтезирующими коллагеновые волокна соединительной ткани. Таким образом, на месте, где вследствие воспалительной реакции погибли макрофаги, разрастается соединительная ткань.

Таким образом при пневмокониозе возникает множество очагов соединительной ткани, которые замещают нормальную легочную ткань. При этом в процесс могут вовлекаться бронхи и сосуды.

Формы пневмокониоза

Справочно. Внешние проявления пневмокониоза различаются в зависимости от того, как разрастается соединительная ткань в легком.

Выделяют следующие формы пневмокониоза:

- Интерстициальная. Коллагеновые волокна разрастаются между альвеолами в интерстиции легкого. Они содержатся там и в норме, но при заболевании их значительно большее количество.

- Узелковая. В легких возникает множество мелких очагов. Вначале они имеют малую интенсивность на рентгенограмме и представлены только макрофагами. Затем в них разрастается соединительная ткань и интенсивность увеличивается. Старые узелки состоят только из коллагеновых волокон и фибробластов.

- Узловая. Возникает в том случае, если узелки сливаются между собой. Тогда область поражения становится обширной, может достигать нескольких сантиметров. Узлы всегда содержат соединительную ткань.

Изменения в легких при пневмокониозе можно увидеть, как макро-, так и микроскопически. Они во многом определяются видом пыли, которая вызвала заболевание.

Этиология

Пневмокониоз появляется в том случае, если человек длительное время взаимодействует с мелкими частицами пыли в концентрациях, превышающих допустимые значения. Чаще всего это происходит на производстве.

В группы риска попадают шахтеры, рабочие заводов, строители, пекари, некоторые работники сельского хозяйства.

Справочно. Для того, чтобы развился пневмокониоз, пыль во вдыхаемом воздухе должна в несколько раз превышать предельно-допустимую концентрацию (ПДК). ПДК каждого вида пыли определяется санитарными нормами и проверяется на каждом рабочем месте.

Классификация пневмокониоза

Заболевание классифицируют в зависимости от того, какая пыль его вызвала. Чаще всего их подразделяют на следующие группы:

- Силикоз – причинным фактором является чистый диоксид кремния, он же кварцевая пыль;

- Силикатоз – в этом случае диоксид кремния смешан с другими веществами, его делят на разные подвиды, например, асбестоз, цементный пневмокониоз;

- Антракоз – возникает при вдыхании угольной пыли;

- Металлокониоз – возникает при воздействии металлической пыли, также делится на подвиды, например, сидероз – вдыхание железа;

- Органические пневмокониозы – это большая группа пылевых заболеваний легких, вызванных органическими веществами, например, к ним относят сахароз и биссиноз;

- Смешанные пневмокониозы – возникают у рабочих производств, где действует сразу несколько видов пыли, превышающих предельно-допустимую концентрацию.

Пневмокониоз – симптомы

Справочно. Пневмокониоз долгое время может протекать бессимптомно. В этом случае диагноз устанавливают после случайной находки изменений в легких во время ежегодного флюорографического обследования.

В тяжелых случаях и при осложненном течении появляются следующие симптомы:

- Одышка. Как правило, возникает на выдохе. Симптом связан с постепенным развитием бронхиальной обструкции.

- Кашель. Чаще появляется утром, характер кашля сухой или малопродуктивный. Мокрота, если она есть, вязкая, бесцветная, без запаха, носит слизистый характер.

- Боль в грудной клетке. Этот симптом возникает в том случае, если в патологический процесс вовлекается плевра. Боль связана с дыхательными движениями.

Внимание. При присоединении инфекционной патологии, дыхательной или сердечной недостаточности, на первый план могут выходить симптомы соответствующего осложнения.

Осложнения

Пневмокониоз чаще всего осложняется хронической бронхообструктивной болезнью. Бронхиальная обструкция возникает вследствие разрастания соединительной ткани вокруг бронхов. При этом в самих бронхах эластические волокна замещаются коллагеновыми, что влияет на их растяжимость.

Пневмокониоз чаще всего осложняется хронической бронхообструктивной болезнью. Бронхиальная обструкция возникает вследствие разрастания соединительной ткани вокруг бронхов. При этом в самих бронхах эластические волокна замещаются коллагеновыми, что влияет на их растяжимость.

Проявлениями обструктивной болезни является нарушение дыхания, хрипы, одышка, кашель по утрам с вязкой мокротой.

Также возможно развитие эмфиземы легких, при которой легочная ткань теряет свою эластичность. Осложнениями обструктивной болезни и эмфиземы является дыхательная недостаточность. Последняя проявляется в виде одышки при физической нагрузке, синюшности носогубного треугольника и кончиков пальцев.

Частым осложнением является присоединение туберкулезной инфекции.

Справочно. Дело в том, что при пневмокониозе снижается местный иммунитет в легких, что способствует развитию в них туберкулеза. При этом последний получает особое название – кониотуберкулез.

Еще одна опасность кониотуберкулеза заключается в его влиянии на сердечно-сосудистую систему. Эта патология способствует повышению давления в малом круге кровообращения, что ведет к постепенному развитию сердечной недостаточности.

Диагностика

Для того, чтобы установить диагноз пневмокониоз, необходимо провести ряд исследований:

- Физикальные методы. В первую очередь на приеме у врача пациент подвергается перкуссии и аускультации. Первый метод при пневмокониозе зачастую является неинформативным. Аускультация в тяжелых случаях позволяет выявить сухие или рассеянные влажные хрипы. Они свидетельствуют не о самом пневмокониозе, а о развитии его осложнения – обструктивного бронхита. Часто пациент не имеет жалоб и физикальные методы исследования не дают результатов.

- Флюорографическое исследование. Является скрининговым методом. Флюорография проводится один раз в полгода, год или два года в зависимости от профессиональной деятельности. Лица, работающие в условиях запыленности, должны проходить это исследование не реже одного раза в год, независимо от наличия или отсутствия жалоб. При выявлении у них изменений в легких, необходимо приступать к следующему методу обследования.

- Рентгенография органов грудной клетки. При любой патологии легочной ткани это наиболее достоверный метод диагностики. На рентгенограмме при пневмокониозе обнаруживается множество очагов диссеминации разных размеров и интенсивности, а также участки фиброзного замещения легких.

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Являются дополнительными методами исследования. Позволяют визуализировать те патологические участки, которых еще не видно на рентгенограмме. Также иногда их используют для дифференциальной диагностики.

- Функциональная диагностика. Не позволяет установить пневмокониоз, но диагностирует наличие его осложнений. В частности – обструкцию бронхиального дерева. Чаще всего применяют спирометрию или бодиплетизмографию. Типичными являются нарушения по обструктивному типу.

- Анализ мокроты. Мокрота имеет слизистый вязкий характер. При микроскопическом исследовании в ней обнаруживаются частицы пыли и иммунные клетки, заполненные пылью.

- Биопсия ткани легкого с гистологическим исследованием. Метод применяется в тех случаях, когда необходимо установить характер пыли. Это инвазивная методика, но она позволяет связать профессиональную деятельность с настоящим заболеванием. Только в том случае, если гистологически доказано, что изменения в легких вызваны именно той пылью, концентрация которой на работе превышает допустимую, правомочен диагноз профессиональный пневмокониоз. При этом больному полагаются денежные выплаты в связи с утратой здоровья на производстве.

Для установления диагноза большое значение имеет не только медицинское обследование, но и оценка профессионального маршрута пациента. Больной должен предоставить врачу-профпатологу копию трудовой книжки и заключение санитарно-эпидемиологической станции с места работы.

Справочно. В случае, если пациент работал в условии повышенной запыленности, и изменения по данным всех исследований соответствуют наличию пыли в легких, диагноз профессиональный пневмокониоз подтверждается. Непрофессиональный пневмокониоз в практике встречается очень редко.

Дифференциальный диагноз

Пневмокониоз необходимо дифференцировать со многими заболеваниями, поскольку эта патология не имеет характерных только для нее клинических проявлений.

Справочно. Первое заболевание, о котором встает вопрос – это диссеминированный туберкулез легких.

При диссеминированном туберкулезе также наблюдается множество мелких очагов на рентгенограмме, как и при узелковом пневмокониозе. При этом симптомов может либо не быть, либо болезнь проявляется кашлем и невыраженной одышкой.

При диссеминированном туберкулезе также наблюдается множество мелких очагов на рентгенограмме, как и при узелковом пневмокониозе. При этом симптомов может либо не быть, либо болезнь проявляется кашлем и невыраженной одышкой.

Отличие заключается в том, что диссеминированный туберкулез развивается, как правило, у лиц с угнетенным иммунитетом. Часто – у ВИЧ-инфицированных.

При этой форме туберкулеза на рентгеновском снимке видны увеличенные с одной или обеих сторон лимфатические узлы. У пациента может быть субфебрильная температура, которую он не ощущает. Кроме того, диссеминация при туберкулезе начинается с верхушек легких, все очаги долгое время остаются малоинтенсивными.

При пневмокониозе процесс развивается в любых долях и очаги полиморфные. Наличие микобактерий в мокроте подтверждает диагноз туберкулез.

Внимание. Стоит помнить, что существует кониотуберкулез – сочетанная патология. В этом случае на фоне пневмокониоза развивается туберкулезный процесс. Отличить его можно, если пересмотреть флюорографические снимки пациента за предыдущие года.

Пневмокониоз развивается длительное время, если на предшествующих снимках есть изменения в легких, а на данный момент виден фиброз – значит пневмокониоз есть. Если при этом видны очаги инфильтрации, характерные для туберкулеза, повышается температура и обнаруживаются микобактерии, то можно ставить диагноз кониотуберкулез.

Также пневмокониоз можно дифференцировать с саркоидозом. Характерной особенностью последнего является увеличение лимфатических узлов в корнях легких, длительное бессимптомной течение, поражение преимущественно нижних и средних отделов легких.

При этом, стоит помнить, что при пневмокониозе лимфатические узлы всегда имеют нормальные размеры. Фиброз же при саркоидозе развивается только на третьей стадии заболевания.

У ВИЧ-инфицированных картина пневмоцистной пневмонии может напоминать пневмокониоз. Однако последний чаще имеет бессимптомное или малосимптомное течение.

При пневмоцистной пневмонии пациента мучает кашель, выраженная одышка вплоть до приступов удушья. У таких больных дыхательная недостаточность может достигать такой степени, что все тело пациента приобретает синюшный оттенок.

Справочно. Таким образом, для дифференциальной диагностики пневмокониоза с другими заболеваниями, необходимо комплексно обследовать больного и сопоставить все данные между собой.

Лечение пневмокониоза

При установлении диагноза пневмокониоз, основным методом лечения является прекращение контакта больного с производственной пылью. Пациента решением медицинской комиссии переводят на легкий труд, при этом компенсируя потерю в заработной плате.

Внимание! Дальнейший контакт с пылью может привести к прогрессированию заболевания.

При отсутствии осложнений, терапия направлена на повышение общей сопротивляемости организма и на улучшение функции дыхательной системы. Дважды в год в плановом порядке пациент проходит лечение в больнице профессиональных заболеваний или в санатории.

При отсутствии осложнений, терапия направлена на повышение общей сопротивляемости организма и на улучшение функции дыхательной системы. Дважды в год в плановом порядке пациент проходит лечение в больнице профессиональных заболеваний или в санатории.

Ему показаны различные виды физиопроцедур, лечебная гимнастика и массажи. Медикаментозной терапии в случае бессимптомного течения можно избежать.

Если пневмокониоз протекает с осложнениями, назначают симптоматическое лечение возникающих состояний. Так, при тяжелом пневмокониозе показано введение глюкокортикостероидов.

В случае развития хронического обструктивного бронхита, кроме того, назначают бронхолитические препараты. Если пациента мучает кашель с вязкой мокротой, показаны муколитики. При развитии сердечной патологии, назначают симптоматическую коррекцию нарушения деятельности сердечной мышцы.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания зависит от того, какие осложнения успели развиться до его диагностики. В случае неосложненного процесса, прогноз благоприятный.

Справочно. Если пневмокониоз уже успел привести к бронхообструкции, дыхательной или сердечной недостаточности, прогноз сомнительный.

Профилактика заключается в соблюдении правил техники безопасности на рабочем месте, включая ношение средств индивидуальной защиты дыхательных путей. Кроме того, большое значение имеет прохождение профилактических осмотров ежегодно.

mypulmonolog.ru

Пневмокониоз | Симптомы и лечение пневмокониоза

Диагностика пневмокониоза

Диагноз пневмокониоза устанавливают на основании нескольких диагностических критериев:

- данных профессионального анамнеза:

- оценки запылённости рабочей зоны:

- рентгенологической картины на момент обследования и в динамике за несколько лет,

- показателей функции внешнего дыхания.

[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]

Лабораторная диагностика пневмокониоза

При активном силикотуберкулёзе изменяются лейкоцитарная формула и биохимические показатели крови: умеренное повышение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопения, повышение уровня γ-глобулинов, гаптоглобина, белка.

Безусловный признак силикотуберкулёза — наличие в мокроте больного микобактерий туберкулёза, обнаруживаемых бактериоскопически или методом посева на питательные среды, однако удельный вес бактериовыделителей не превышает 10%.

Иммунологические сдвиги: уменьшение абсолютного числа Т-лимфоцитов за счёт СD4-популяции, иногда увеличение содержания IgA и IgM.

Информативность провокационных проб с туберкулином недостаточна для уверенной диагностики силикотуберкулёза.

Рентгенологические методы исследования при пневмокониозе

Затемнения, образующиеся в результате кониотического пневмофиброза, классифицируют по форме, размеру, локализации и интенсивности. Стадию процесса определяют путём сравнения получаемых рентгенограмм со стандартами: в зависимости от выраженности процесса различают четыре категории (0, I, II, III).

Для детальной оценки состояния паренхимы лёгких, сосудов малого круга кровообращения, лимфатических узлов средостения, плевры в основном применяют КТ органов грудной клетки.

Ограниченные (малые) формы силикотуберкулёза: очаговый туберкулёз, ограниченный диссеминированный туберкулёз, ограниченный инфильтрат и Туберкулёма. При выявлении указанных изменений у пациента с интерстициальной формой силикоза трудностей при установлении диагноза не возникает. Диффузные интерстициальные изменения в паренхиме лёгких и участки эмфиземы свидетельствуют в пользу пневмокониоза, а ограниченный процесс в виде мелких и крупных очагов или фокусов, возникших на интактном лёгочном поле, расценивают как проявление туберкулёза. Дальнейшее клинико-рентгенологическое наблюдение позволяет подтвердить диагноз.

При обнаружении новых очаговых или фокусных изменений, локализующихся в верхушечно-задних сегментах лёгких, на фоне силикоза необходимо уточнить, чем вызваны такие изменения: прогрессированием силикоза или осложнением его туберкулёзом. Для установления диагноза изучают архивную документацию и оценивают динамику процесса (скорость развития новых элементов и роста самих очаговых образований): чем быстрее возникают изменения, тем выше вероятность туберкулёзной этиологии. Прогрессирование силикотического процесса, как правило, равномерно во всех отделах лёгких. Появление асимметрии, нарастание выраженности изменений в задневерхних отделах свидетельствуют о присоединении специфического процесса. С помощью КТ выявляют признаки деструкции, которых не бывает при малых размерах силикотических узлов. Оценивают динамику процесса под влиянием назначенного специфического лечения в течение 3 мес или более.

Силикотуберкулёма на фоне узелкового силикоза — особая форма поражения (не соответствует классификации силикоза), выявляемая на фоне диффузного узелкового пневмокониоза в виде округлых образований. Они формируются за счёт слияния отдельных очагов, локализуются чаще в кортикальных отделах лёгких. Различают туберкулёму в стабильном состоянии (величина её не изменяется, а по периферии формируется фиброзная капсула). В активной фазе с помощью КТ ближе к её нижневнутреннему полюсу выявляют зону деструкции. Прогрессирование силикотуберкулёмы сопровождается увеличением зоны распада, появлением очагового обсеменения и ростом фокуса поражения.

Бронхологические методы исследования при пневмокониозе

В диагностике силикотуберкулёза бронхологическое исследование иногда используют в сочетании с цитологическим и цитохимическим исследованием лаважной жидкости.

[23], [24], [25], [26]

Диагностика поражения лимфатических узлов

Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов — частое осложнение силикоза, обычно длительно не диагностируемое. И для силикоза, и для силикотуберкулёза характерно поражение всех групп внутригрудных лимфатических узлов, однако количество фокусов обызвествления и характер отложения кальция различаются. Туберкулёзный и силикотический процессы в лимфатических узлах протекают одновременно, и специфический процесс быстро подвергается гиалинозу, поэтому даже путём биопсии не всегда удаётся подтвердить диагноз; тем не менее массивное увеличение лимфатических узлов преимущественно одной или двух групп, наличие лимфобронхиального свища, и дальнейшее развитие воспалительного стеноза бронха свидетельствуют в пользу комплексного поражения. Для подтверждения диагноза необходимо установить факт бактериовыделения и повторно (в динамике) изучить эндоскопическую картину. При наличии свища для предотвращения развития вторичного воспаления в лёгочной паренхиме постоянно проводят санацию. Иногда при силикотуберкулёзе выявляют множественные свищи, заживление которых происходит с образованием характерных пигментированных, втянутых рубцов.

В диагностике силикотуберкулёзного бронхоаденита большое значение имеют своевременное бронхологическое обследование больного, забор материала для исследований (бактериологических, цитологических и гистологических).

[27], [28], [29], [30], [31], [32], [33]

Формулировка диагноза при пневмокониозе

В настоящее время не существует общепринятой классификации силикотуберкулеза. Врачи используют описательную формулировку диагноза, включающую констатацию наличия заболевания и последующую характеристику силикотического и туберкулёзного процесса в соответствии с действующими классификациями этих заболеваний.

Формулировка диагноза пневмокониоза содержит оценку рентгеноморфологических изменений лёгких, распространённость и интенсивность поражения, стадию процесса, функциональную характеристику внешнего дыхания, течение болезни и наличие осложнений, например:

Силикотуберкулёз. Силикоз первой стадии (s). Инфильтративный туберкулёз второго сегмента правого лёгкого в фазе распада и обсеменения (БК+).

Такой подход к формулировке диагноза имеет ряд ограничений: если при начальных стадиях развития процесса рентгенологическая картина силикотуберкулёза практически не отличается от классических его проявлений, то при II и III стадиях зачастую невозможно разграничить силикотический и туберкулёзный процесс (диссеминированный и конгломеративный силикотуберкулёз).

Как особую форму заболевания выделяют острый силикоз (быстро прогрессирующий процесс, развивается после ингаляции мелкодисперсных частиц кремния в очень высоких концентрациях).

ilive.com.ua

Пневмокониозы

— это хроническое профессиональное заболевание, которое возникает в результате вдыхания агрессивной пыли и характеризуется развитием фиброза в легких.

Факторы, влияющие на развитие пневмокониозов:

1). Вид пыли (силикоз возникает через 5 лет, остальные – позже).

2). Концентрация пыли в воздухе.

3). Размер пылевых частиц (самые опасные – 0,5 мкм).

4). Возраст (у молодых развивается быстрее).

5). Характер работы (т.к. при тяжелой работе – дыхание глубже).

6). Сопутствующие заболевания рабочего (особенно системы дыхания).

Классификация пневмокониозов:

1). Сииликозы – оксид кремния в свободном виде.

2). Силикатозы – он же в в виде солей:

- асбестоз

- талькоз

- цементный п-з

- каолиноз (пыль белой глины)

3). Металлокониозы:

- бериллиоз

- сидероз

- алюминоз

- баритоз

- от редкоземельных и тяжелых сплавов

4). Карбокониозы:

- антракоз

- графитоз

- сажевый п-з

5). П-зы от смешанной пыли:

- содержащей свободный оксид кремния (антракосиликоз, сидеросиликоз)

- мало- или несодержание его (п-з сварщиков, шлифовальщиков)

6). П-зы от смешанной пыли:

- хлопковая пыль

- зерновая и пробковая

3 вида течения силикоза:

1). Медленно развивающийся силикоз – после 5 лет контакта.

2). Быстро развивающийся силикоз (острый) – через 2-3 года (реже – через несколько месяцев).

3). Поздний силикоз – через 20-25 лет после начала контакта.

Рентгенологические типы пневмокониозов:

1). Интерстициальный

2). Узелковый

3). Смешанный.

Этиология силизоза:

1). Механическая теория – раздражение дыхательных путей.

2). Теория растворимости – оксид кремния в организме образует с водой кремниевую кислоту, которая вызывает некроз, а затем и фиброз.

3). Иммунобиологическая теория – пыль заглатывается фагоцитами, в которых образуются ауто-антигены.

4). Цитохимическая теория – эпителий ВДП атрофируется à пылинки доходят до альвеол à там их заглатывают альвеолярные макрофаги, которые идут в л/у корня легких. Некоторые МФ не доходят туда и распадаются. Причины этого:

- избыток лизосомальных ферментов

- оксид кремния вызывает образование свободных радикалов, которые, захватывая электрон с мембраны фагоцитов, делают ее более проницаемой, и те гибнут.

При этом активизируются фибробласты, которые вырабатывают коллаген и вызывают фиброз.

Клиника:

— складывается из 5 синдромов: хронический бронхит, эмфизема легких, диффузный пневмосклероз, бронхоспастический синдром, сердесно-легочная недостаточность.

Хронический бронхит:

1). Кашель – при контакте с пылью > 1 года. Может быть сухой или влажный.

2). Хрипы – сначала сухие (поражение средних бронхов), а затем влажный (мелкие бронхи). Они незвонкие (т.к. изменения — в стенке бронхов).

3). ОАК – чтобы исключить обострение.

4). Анализ мокроты.

Эмфизема легких:

1). Боли под лопатками (из-за раздражения диафрагмального нерва).

2). Возрастает передне-заний размер грудной клетки.

3). Выбухают межреберья, под- и надключичные ямки.

4). Коробочный звук при перкуссии.

5). Нижние границы легких – опущены (примерно на 1 ребро).

6). Подвижность нижнего края легких – 3-4 см (а в норме 6-8 см).

7). Дыхание ослаблено (т.к. малая амплитуда).

8). На Rg-грамме — повышенная воздушность легочных полей, “висячее сердце”, купол диафрагмы стоит ниже (а в норме – между 4 и 5 ребрами).

9). Спирография – повышен остаточный объем легких ( > 500 мл).

Диффузный пневмосклероз:

1). Межреберья и все ямки западают.

2). Боль интенсивная, вызванана ущемлением нервных окончаний в легких. Сначала – между лопатками (в корнях), а затем — везде.

3). Звук притупленный (сначала – в межлопаточной области).

4). Нижние границы — одняты вверх.

5). Подвижность нижнего края легких: 1-2 см.

6). При аускультации – жесткое дыхание (выдох длиннее).

7). Мелкопузырчатые “трескучие” (сверхзвучные) хрипы.

8). На Rg – интерстициальный или узелковый фиброз; “обрубленные” корни легких, “сетчатость” (поражение мелких бронхов), фиброз плевры (белая полоска между долями), усиление легочного рисунка.

Основной признак пневмокониоза: снижение экскурсии нижних краев легких.

Бронхоспастический синдром:

1). Одышка – приступообразная, чаще ночью. Экспираторная.

2). Сухой кашель с вязкой мокротой или без нее.

3). Ощущение больным хрипов в груди.

4). Удлинение выдоха.

5). Симптом “писка” (вдохнуть через нос и резко выдохнуть через рот – слышен писк).

6). Спирография:

- проба Тифно (отношение форсированной ЖЕЛ к обычной ЖЕЛ): в норме – не < 75%. А у больных – 50% и ниже.

- Дыхательный коэффициент (отношение времени вдоха к времени выдоха). В норме 1 : 1,2. У больных снижен (1,5 – 2).

7). Пневмотахиметрия – объемная скорость кровотока снижается.

Сердечно-легочная недостаточность (правожелудочковая):

1). Одышка при физ. нагрузке, затем — в покое.

2). Боли в правом подреберьи.

3). Отеки на ногах.

4). Кожа резко цианотична, вены шеи набухшие, симптом Плеша положителен (вены шеи набухают в горизонтальном положении при надавливании в правом подреберье).

5). Печень увеличена (определяют по Курлову).

6). Тоны сердца приглушены, на трикуспидальном клапане – систолический шум (т.к. расширен правый желудочек).

7). ОАК – эритроцитоз.

8). Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) < 25 сек.

9). Проба Генче (задержка дыхания на выдохе) < 20 сек.

10). Спирография:

- ЖЕЛ – снижена.

- МОД (минутный объем дыхания) – повышн, затем снижается.

- МВЛ (максимальная вентиляция легких) – снижена.

11). Оксигемометрия – снижена (в норме насышение крови кислородом – 69-98%).

12). Скорость кровотока снижена, МОК снижен.

13). Поликардиограмма – снижение сократительной способности миокарда.

Клиника легочной недостаточности:

|

Клинические показатели |

Степень |

||

|

|

I |

II |

III |

|

Одышка |

Быстро наступает, но кратковременная |

После легк. нагрузки, держится долго |

Резкая, постоянная |

|

ЧДД в покое |

16-20 |

24-28 |

28-30 и > |

|

Цианоз |

Нерезкий, возрастает после нагрузки |

отчетливый |

Резко выраженный, диффузный |

|

Глубина дыхания |

N |

Снижена |

Явно поверхностное |

|

Вспомогательные мышцы в покое |

Нет |

В небольшой степени |

Отчетливое |

|

Речевая проба |

Нет |

Есть |

Невозможно говорить в покое |

Стадии пневмокониозов (третья – только при силикозе):

I стадия:

- Жалобы: одышка при значительной нагрузке, непостоянные боли в груди, периодический кашель.

- Объективно: хронический бронхит, эмфизема и начальные признаки пневмосклероза.

- ФВД: ЖЕЛ в норме, МОД повышен.

- Rg: усилен сосудисто-бронхиальный рисунок, узелки – до 1 мм (если рядом – до 5 узелков). В первую очередь они появляются в нижних и средних легочных полях.

II стадия:

- Жалобы: одышка при ходьбе, постоянные боли и постоянный кашель.

- Объективно: те же 3 синдрома + начальные проявления 2 других синдромов.

- ФВД: ЖЕЛ снижен, МОД повышен.

- Rg: узелки 2-4 мм., сетчатость рисунка (мелкие бронхи), обрубленные корни, утолщение междолевой плевры.

III стадия:

- Жалобы: одышка в покое, сжимающие боли (как панцирь), кашель с вязкой мокротой.

- Объективно: все 5 синдромов.

- ФВД: резкое снижение ЖЕЛ, снижен МОД (т.к. наступила декомпенсация).

- Rg: узелки сливаются в крупные конгломераты, которые затм распадаются с образованием силикотической каверны.

Осложнения пневмокониозов:

1). Силикотуберкулез

2). Рак плевры и легких (чаще на фоне асбестоза).

3). Декомпенсированное легочное сердце.

4). Бронхоэктазы.

5). Спонтанный пневмоторакс

6). Силикоартрит – сочетание силикоза с ревматоидным артритом. Характерно: положительный ревматоидный фактор, узелков мало. Но вдруг в легких появляются округлые тени до 5 см (синдром Каплана).

Дифференциальный диагноз:

Чаще проводят с туберкулезом. Отличия туберкулеза от силикоза:

1). Тени появляются с верхушек легких, а при силикозе – снизу.

2). Плотность узелков различная, а при силикозе – одинаковая.

3). Корни при ТВС свисают (“плакучая ива”), а при силикозе – “обрублены”.

4). Каврены при ТВС – рано появляются, а при силикозе – только в III стадию.

5). ТВС чаще у молодых, а силикоз – у рабочих среднего возраста.

Профилактика:

1).Общегосударственная – сокращение рабочего дня, увеличение отпуска, на пенсию выходят на 10 лет раньше, сан.-курортное лечение.

2). Техническая – снижене запыленности воздуха, вентиляция, индивидуальные средства защиты.

3). Медицинская: проведение предварительных и периодических профосмотров.

Противопоказания при предварительном осмотре: заболевания легких и ВДП, искривление носовой перегородки, все болезни ССС. В шахты не допускаются женщины и дети до 18 лет.

Периодические осмотры: 1 раз в полгода(при силикозе), при других — 1 раз в год.

Состав комиссии: терапевт, ЛОР и рентгенолог.

Дополнительные методы исследования: ОАК, ЭКГ, Rg, ЖЕЛ, МОД и проба Тифно, при подозрении на ТВС – анализ мокроты на БК.

Лечение:

1). Этиологическое лечение: прекращение контакта с пылью.

2). Патогенетическое лечение:

- Глюкокортикоиды: преднизолон 0,025 (5 таб. в день), затем снижают дозу. Одновременно дают противотуберкулезные препараты.

- Делагил 0,25 – 1 р/д (на 2-3 мес.)

- Поливинилпиридиноксид (ПНО)

- Д-пеницилламин (особенно при силикоартрите) – капсулы 0,15 – 3 р/д (на 2-3 нед.)

- Антигистаминные препараты

- Кислородотерапия

- Физиотерапия – УВЧ на грудную клетку.

3). Симптоматическое лечение:

- Лечение хрон. бронхита — АБ, отхаркивающие, муколитики.

- Повышение бронхиальной проходимости (эуфиллин).

- Сердечные гликозиды.

- Мочегонные.

- Витамины группы В и аскорутин, препараты никотиновой кислоты.

Экспертиза трудоспособности:

I стадия: контакт с пылью, а также работа в неблагоприятных условиях противопоказаны. Направляют на ВТЭК для определения группы инвалидности. (ее дают на 1-2 года, т.е. на период переквалификации).

II стадия: на ВТЭК, где дают II группу инвалидности.

III стадия: на ВТЭК, где дают I-II группу инвалидности.

dendrit.ru

причины, признаки, симптомы и лечение

Пневмокониоз — болезнь с хроническим течением, которая развивается в лёгочных тканях из-за регулярного воздействия на организм человека разных видов пыли. Не имеет ограничений, касательно половой принадлежности и возрастной категории.

Воздействие пыли на организм человека было замечено ещё в древности. Те люди, чья работа была связана с добыванием руд или различными видами производств, часто страдали от сильного кашля с выделением мокроты и со временем умирали. Данное явление было описано ещё врачами древности – Гиппократом, Парацельсом и другими, однако термином пневмокониоз заболевание было решено обозначать в 1866 году.

На сегодняшний день во многих странах мира количество людей, заболевших данной патологией, остаётся крайне высоким. Однако в нашей стране, благодаря правильным защитным мероприятиям для работников производств и добывных компаний, уровень заболеваемости медленно, но верно идёт на спад.

В процессе заболевания в лёгких разрастаются соединительнотканные структуры, замещающие собой здоровые ткани, что приводит к возникновению очагов воспаления и впоследствии к развитию отёка.

Патогенез

Рассматривая патогенез заболевания, нужно отметить, что развивается пневмокониоз вследствие вдыхания человеком мельчайших частиц пыли, которые не задерживаются в верхних дыхательных путях, а проникают в альвеолы. Оттуда они либо поглощаются альвеолярными макрофагами, либо проникают в ткани органа. И в том, и в другом случае, обладающие цитотоксическим действием частицы, вызывают процесс перекисного окисления жировых клеток, что становится причиной пролиферации фибробластов и образования коллагена в тканях поражённого органа.

Доказано, что иммунопатологические механизмы принимают непосредственное участие в развитии данной болезни.

Патологические изменения в тканях органа могут носить разный характер, отчего зависят виды пневмокониозов. Это может быть узелковое поражение, узловое или интерстициальное.

В случае узелкового фиброза в органе образуется большое количество мелких очагов, состоящих из содержащих пылевые частицы макрофагов и частичек соединительной ткани. При интерстициальной форме такие узелки отсутствуют или их обнаруживается совсем мало, при этом происходит утолщение альвеолярных перегородок.

Если же мелкие узелки сливаются в единое целое, происходит формирование крупных узлов. Такая форма наиболее тяжёлая, так как поражаются большие участки органа, вплоть до целых долей.

Данный фиброзный процесс часто сопровождается развитием в лёгких мелкоочаговой или распространённой эмфиземы. Кроме того, от патологии страдают и бронхи – часто на фоне пневмокониоза у пациентов развиваются бронхиолиты и эндобронхиты.

Болезнь развивается в две стадии. На начальной в органе отмечаются воспалительно-дистрофические изменения, а на этапе прогрессирования заболевания обнаруживаются склеротические изменения. Чаще всего именно на второй стадии заболевания патологию можно диагностировать рентгенографически.

Причины

Как уже было сказано выше, причины развития у человека такой болезни, как пневмокониоз, заключаются в регулярном вдыхании вредных пыльных частиц. Эти частицы могут быть органического или неорганического происхождения, и в зависимости от вида вдыхаемой пыли, различают несколько разновидностей пневмокониоза.

Классификация болезни следующая:

- силикоз – самая распространённая патология, связанная с проникновением в альвеолы пыли на основе диоксида кремния;

- карбокониоз – болезнь, вызванная вдыханием пыли, содержащей углерод;

- силикатоз – развивается при длительном вдыхании в больших дозах различных силикатов;

- металлокониоз – попадание в лёгкие металлической пыли.

Есть и другие виды пыли, которые вызывают данную патологию. В частности, пневмокониоз может развиться при вдыхании смешанной пыли – болезнью часто страдают газорезчики и электросварщики. Органическая пыль, например, от льна, хлопка, шерсти, тоже вызывает данную патологию.

Скорость развития заболевания у человека зависит от интенсивности проникновения пылевых частиц в лёгкие – чем меньше размер такой частицы, тем быстрее и легче она проникает в самое сердце органа, а значит, тем скорее у человека развиваются симптомы заболевания. В случае с крупными частицами болезнь развивается лишь спустя длительный период воздействия, так как им сложнее проникнуть в альвеолы, и они в большинстве своём удаляются мукоцилиарным аппаратом бронхов.

Симптоматика

Существует несколько разновидностей данного заболевания. Первый вид – медленно прогрессирующий пневмокониоз. При таком типе течения болезни симптомы нарастают медленно, а воспалительные и дистрофические изменения в лёгких происходят на протяжении многих лет (10–15).

Вторая разновидность – быстропрогрессирующий тип патологии, когда уже через несколько лет после начала воздействия неблагоприятного фактора в виде пыли на организм, человек начинает страдать от кашля, а в его лёгких происходят серьёзные дистрофические изменения.

Третья форма – поздний пневмокониоз. При таком типе течения симптомы болезни развиваются у человека уже после окончания воздействия пыли на организм. Это может произойти спустя несколько лет после того, как человек сменил место работы или вышел на пенсию.

Существует ещё один вид заболевания – регрессирующий. Это наиболее благоприятная патология, которая характеризуется постепенным выведением попавших в лёгкие пылевых частиц из организма после окончания неблагоприятного воздействия. В таком случае организм как бы очищает сам себя и восстанавливает утраченные функции поражённого лёгкого.

Формы пневмокониоза

Независимо от вида пневмокониоза, симптоматика данной патологии сходна. Больной человек жалуется на такие симптомы, как:

- одышка;

- постоянный кашель, во время которого выделяется незначительное количество мокроты;

- боль, возникающая сначала во время кашля, а затем и в покое;

- повышение потливости;

- синюшность слизистой губ;

- деформация ногтей и концевых фаланг;

- общие симптомы, к которым можно отнести повышение температуры, слабость, потерю аппетита и снижение веса.

Если на данную симптоматику не обращать внимания и не прекратить воздействие неблагоприятного фактора на человека, у него развиваются такие патологические состояния, как: гипертензия, увеличение размеров правого желудочка, дыхательная недостаточность.

Осложнения при данной патологии связаны с развитием сопутствующих заболеваний, таких как бронхиты, бронхиальная астма, туберкулёз, бронхоэктаз и даже рак лёгких.

Диагностика патологии

При диагностике данного заболевания очень важно учитывать особенности профессиональной деятельности человека и вероятность воздействия на него неблагоприятных факторов.

Первичная диагностика данного заболевания связана с проведением регулярных профосмотров, при которых во время флюорографического обследования возможно выявление изменений в лёгочной ткани.

Более углублённая диагностика заключается в проведении рентгенографии лёгких, которая позволяет показать очаги поражения и даже определить форму пневмокониоза.

Рентгенограмма груди больного пневмокониозом

Также для диагностики заболевания показано проведение процедур, направленных на исследование функций внешнего дыхания. В частности, самым распространённым методом диагностики является спирометрия.

Макроскопическое исследование отделяемого при кашле даёт возможность установить разновидность пневмокониоза и определить его характер (слизистый, слизисто-гнойный).

В тяжёлых случаях, когда установить диагноз не удаётся, показано проведение бронхоскопии и пункции лимфатических узлов корня лёгкого.

Особенности лечения

Лечение такой патологии, как пневмокониоз, направлено на устранение негативного воздействия пыли на организм. Цель лечения патологии состоит в замедлении прогрессирования заболевания, предупреждении развития осложнений и устранении существующей симптоматики.

Важное место в лечении болезни играет диета – пациентам рекомендуют употреблять больше продуктов, богатых белками, а также витамины. Для поднятия иммунитета показано употребление таких средств, как настойка элеутерококка. Обязательными являются физиотерапевтические процедуры, в частности лечебная физкультура и массаж. Кроме того, показано проведения лечебных душей, ультрафиолетового облучения и электрофореза.

Физиотерапия в качестве лечения пневмокониоза даёт хороший эффект, однако лучше всего сочетать процедуры с приёмом медикаментозных препаратов (отхаркивающих средств, противовоспалительных и других.).

В тяжёлых случаях, а также в случае развития осложнений, пациентам показан приём глюкокортикоидов, а при нарушениях в работе сердца – антикоагулянтов, бронхолитиков и сердечных гликозидов.

Профилактика заболевания

Профилактика болезни заключается в улучшении условия труда для людей, подвергающихся неблагоприятному воздействию разного вида пыли. Использование средств индивидуальной защиты позволяет предотвратить попадание пыли в организм, а периодические медицинские осмотры дают возможность обнаружить патологию на ранней стадии и эффективно лечить её.

Если говорить про прогноз такого заболевания, как пневмокониоз, то он зависит от вида и стадии болезни. После прекращения воздействия на организм, большинство пневмокониозов перестают прогрессировать, поэтому прогноз вполне благоприятный. Лишь силикоз и асбестоз – заболевания, которые прогрессируют даже после прекращения воздействия, поэтому у них прогноз наиболее неблагоприятный.

simptomer.ru

это… Описание болезни, симптомы, диагностика, лечение

Пневмокониозы — профессиональные болезни легких хронического характера, которые возникают из-за систематического попадания производственной пыли в дыхательные пути. Это обозначение целой группы заболеваний, обладающих общими признаками и причинами.

Общие сведения

На фоне регулярного проникновения токсических веществ в легкие формируется так называемый диффузный фиброз — нарост соединительной ткани на органе. Болезнь, как правило, сопровождается:

- сухим кашлем;

- болевым синдромом в области грудной клетки;

- постепенно нарастающей одышкой;

- деформирующим бронхитом;

- недостаточностью дыхания.

Особенности

Во время диагностики патологии определяется в первую очередь вид занятости больного, уровень негативного воздействия и физиологические сведения. В качестве вспомогательных используются такие исследования, как рентгенография, спирометрия, анализ крови.

Среди профессиональных болезней пневмокониозы являются самыми распространенными. Они зачастую диагностируются у работников машиностроительного, угольного, асбестового, стекольного производства, на которых вредоносная промышленная пыль влияет на дыхательную систему человека в течение 5 лет и дольше.

Классификация пневмокониозов

К условиям, воздействующим на формирование болезни, относятся: химический состав, продолжительное пребывание в зонах большой концентрации токсических веществ и повышенное содержание поступающих в легкие синтетических, минеральных и органических структур. В зависимости от качества негативных продуктов существует несколько видов пневмокониозов:

- Силикоз. Заболевание, вызванное повышенной концентрацией в легких и дыхательных путях диоксида кремния.

- Силикатозы. Зарождаются на фоне наполнения органов кремниевой кислотой и металлами-силикатами.

- Металлокониозы. Вызываются скоплением металлической пыли.

- Карбокониозы. В роли возбудителей выступают углеродсодержащие вещества.

- Сложные пневмокониозы. Это патологии, образующиеся на фоне накопления всевозможных неоднородных катализаторов.

- Органические пневмокониозы. Появляются из-за длительного вдыхания измельченных натуральных веществ, например, частиц древесины, шерсти, льна или ржи.

Патогенез

Глубина проникновения вредной пыли в дыхательную систему и интенсивность ее выведения из организма определяется размером чужеродных частиц. Наиболее трудновыводимым веществом считаются аэрозольные структуры. Благодаря глубокому проникновению они скапливаются на стенках альвеол, бронхиол, респираторных путей и слизистых оболочек. Частично такая пыль выводится через лимфатические каналы и в момент выдоха. Более крупные вещества остаются в бронхах и спустя какое-то время выходят при чихании или отхаркивании.

Механизм развития болезни

Переизбыток пыли в рабочей обстановке, плохая защищенность дыхательного аппарата приводят к попаданию и скоплению вредных веществ в альвеолах. Собравшиеся таким образом частицы могут проникать в пористые ткани легких либо всасываться макрофагами. После этого зачастую появляется цитотоксикация, которая провоцирует липидное окисление.

При этом процессе выделяются лизохондриальные и лизосомальные ферменты, которые вызывают активное размножение фибробластозных клеток и формирование коллагена в области легких. Кроме того, повышается работоспособность иммунопатологических механизмов.

Причина пневмокониозов — это фиброз легких, который выражается в качестве узелков, блокирующих большие участки тканей органа. Это заболевание проявляется в виде склеротических скоплений, состоящих из макрофагов с большим содержанием пыли и частиц соединительной ткани. При их незначительном числе либо полном отсутствии диагностируется интерстициальный пневмокониоз — это заболевание, которое сопровождается утолщением альвеольных перегородок, а также периваскулярным и перибронхиальным фиброзом. За счет соединения мелких узелков они превращаются в крупные сгустки, которые заполняют ткани легкого.

Последствия

Патологический процесс сопровождается также эмфиземой, которая в некоторых случаях перерастает в неизлечимый вид. Вместе с превращениями легочных тканей пневмокониозы сочетаются с болезнями слизистых оболочек, которые напоминают по своим проявлениям бронхиолиты либо эндобронхиты.

В результате этих последовательных явлений большие участки легкого перестают выполнять свои функции в общем процессе дыхания. В большинстве случаев заболевания с помощью рентгенографии патология обнаруживается исключительно на активной стадии пневмокониоза и его стремительного прогрессирования.

Особенности протекания

Симптомы пневмокониоза легких зависят, прежде всего, от формы его развития. Течение болезни может быть медленным, регрессирующим, прогрессирующим и обостренным. Постепенно протекающая патология может проявиться только через 10 лет при условии постоянного контакта с производственной пылью. Быстро прогрессирующее заболевание может начаться через 3-4 года регулярного вдыхания вредных веществ, приобретая тяжелую форму на протяжении последующих 2 лет.

Если трудности с дыханием появляются через несколько лет после ограничения пребывания в негативной среде, то это может говорить о развитии позднего профессионального пневмокониоза.

Регрессирующая стадия болезни объясняется временным выведением вредных частиц из дыхательного аппарата, за счет чего рентгенография показывает улучшение общего состояния легких и уменьшения их деформаций.

Симптомы

Однако все формы профессиональных пневмокониозов обладают и некоторыми общими признаками. На начальных стадиях возникают:

- одышка;

- кашель с незначительным отделением мокроты;

- колющая либо режущая боль в груди, отдающая в область лопаток.

Поначалу болевые ощущения появляются редко, однако постепенно они становятся более давящими и сильными.

На следующих стадиях пневмокониоза проявляются:

- потливость и общая слабость;

- повышение температуры тела вплоть до 38 градусов;

- резкая потеря веса;

- посинение губ;

- мучительная одышка даже в состоянии покоя;

- деформация конечных фаланг на пальцах рук и ногтей.

Если заболевание не было выявлено вовремя, возникают другие признаки: ярко выраженная недостаточность дыхания, легочная гипертензия и патологическое увеличение правых стенок сердца.

Пневмокониоз — это болезнь, которая часто проявляет себя как осложненный трахеит или бронхит. Сопровождаться патология может разнообразными заболеваниями:

- склеродермия;

- спонтанный пневмоторакс;

- хронический бронхит;

- бронхоэктазы.

Силикоз зачастую провоцирует развитие туберкулеза, который активно прогрессирует и усложняется на фоне эрозий сосудов органов, легочных кровоизлияний и бронховых свищей.

Диагностика

Выявление болезни на ранних стадиях развития весьма осложняется схожестью клинических симптомов с признаками множества других заболеваний. Постановка точного диагноза во многом зависит от опроса пациента — он должен детально описать характер своей занятости и разновидность пыли, вдыхаемой во время работы. Эти сведения помогут специалисту сразу же подобрать правильный вектор дальнейших исследований и, как правило, даже назначить лечение.

При подозрении на пневмокониоз больному рекомендуется детальное обследование. В основе его может лежать одна из методик:

- рентгенография грудной полости;

- компьютерная томография;

- МРТ.

Кроме того, специалисты также проверяют пропускную способность легких, объем кровообращения и стадию тканевых видоизменений.

Второй этап определения болезни

Затем определяется качество дыхания при помощи нескольких способов диагностики:

- Спирометрия. Позволяет измерить объем вдыхаемого кислорода, скорость его поступления и выведения из организма.

- Плетизмография. Помогает определить особенности внешнего дыхания.

- Пневмотахография. Позволяет замерить артериальный ритм и дыхание в состоянии покоя и после нескольких упражнений.

- Газоаналитическое обследование. Дает возможность измерить объем остатка воздуха после полного выдоха.

Вместе с тем собираются всевозможные анализы на выявление инородных примесей в отхаркивающемся секрете. В случае каких-либо заминок или проблем при диагностировании стандартными методами пациента могут отправить на биопсию.

Лечение пневмокониоза

Терапия при этом заболевании состоит из целого комплекса обязательных мер. Прежде всего, пациент должен полностью отказаться от нахождения в пагубной среде, загрязненной вредной пылью. Хороший эффект в таком случае приносит посещение оздоровительных санаториев, профилакториев и лагерей. Правда, это помогает только устранить неприятные клинические проявления пневмокониоза.

Выздоровлению способствует также улучшение защитных свойств иммунитета:

- употребление здоровой пищи;

- подвижный образ жизни с каждодневной физкультурой;

- соблюдение точного распорядка повседневных дел.

Для нормализации дыхания существуют особые упражнения. О методах их выполнения можно узнать у своего врача или из специализированных источников.

Курильщикам следует отказаться от вредной привычки. Всем больным нужно избегать мест, наполненных дымом, выхлопами либо другими пагубными скоплениями.

При лечении пневмокониоза в стационарных условиях используются:

- различные физиотерапевтические процедуры — прогревание, ультразвук;

- фитотерапия — ингаляции с применением полезных растворов;

- курсы ультрафиолетового облучения.

Медикаментозная терапия

При лечении пневмокониоза применяются также отхаркивающие и понижающие кашель средства, а осложнения в работе сердца подавляются при помощи бронхолитических препаратов. Для избавления от надоедливых приступов используются: «Гербион», «Бромгексин», «Доктор Мом». Для ускорения отхаркивания применяются травяные лекарства: например, мать-и-мачеха, фиалка, алтей, растворы с эфирными маслами и другие препараты, обладающие секретомоторными или муколитическими свойствами.

В случае выявления тяжелых осложнений пациенту назначается индивидуальное лечение. Оно предусматривает противовоспалительную и антипролиферативную терапию.

При обострениях сердечной недостаточности, кроме бронхолитиков, специалист рекомендует:

- антикоагулянты;

- сердечные гликозиды;

- диуретики.

При этом пациента помещают в стационар под постоянное наблюдение, что позволяет все время контролировать изменения в его самочувствии.

Прогнозы и профилактика

Способы предотвращения болезни зависят в первую очередь от условий, способствующих вероятному возникновению определенной формы патологии. Например, при факторах, сопутствующих развитию силикоза, асбестоза или бериллиоза необходимо своевременное ограничение от катализаторов заболевания, поскольку оно может появиться даже через несколько лет после прекращения пребывания в пагубной среде.

К другим профилактическим мерам можно отнести:

- улучшение условий работы;

- соблюдение правил безопасности деятельности;

- использование индивидуальных средств защиты;

- вентиляция помещений и цехов;

- применение современных, более чистых технологий производства.

И работники, и руководство должны контролировать правильность использования всевозможных средств защиты. В этом и заключается профилактика пневмокониозов.

Люди, которые даже в случае соблюдения всех рекомендуемых норм все равно остаются подверженными влиянию химических веществ, обязательно должны систематически проходить медицинские обследования, согласно законодательству.

В момент трудоустройства человек, страдающий от врожденных либо приобретенных физиологических патологий, например, астмы, нарушений сердечной деятельности, деформированной носовой перегородки, хронических легочных или бронхиальных пороков, должен отдавать предпочтение рабочим местам, в которых концентрация производственной пыли не превышает допустимой нормы.

Для предотвращения заболевания все работники промышленности не меньше раза в течение года должны направляться на крупнокадровые флюорографические обследования, которые заслуженно считаются самым доступным и информативным способом обнаружения всевозможных болезней на ранних стадиях развития.

fb.ru

Пневмокониозы — это… Что такое Пневмокониозы?

хронические заболевания легких, вызываемые длительным вдыханием пыли и характеризующиеся развитием фиброза легочной ткани. Практически всегда являются профессиональными заболеваниями (см. Профессиональные болезни). В зависимости от вида воздействующей пыли выделено 6 групп пневмокониозов. К первой группе относится силикоз, развивающийся вследствие вдыхания пыли, содержащей диоксид кремния SiО2. Во вторую группу входят силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз, нефелиноз, цементный, слюдяной пневмокониоз и др.), возникающие при вдыхании пыли силикатов, которые содержат диоксид кремния в связанном состоянии. Третья группа объединяет металлокониозы — П., обусловленные воздействием пыли металлов, например алюминия, бария, бериллия и его малорастворимых соединений, железа, марганца, олова, сурьмы, церия (алюминоз, баритоз, бериллиоз, сидероз, манганокониоз, станиоз и др.). Четвертая группа включает карбокониозы (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз и др.), развивающиеся при вдыхании углеродсодержащих пылей. К пятой группе относятся П., вызываемые воздействием смешанных пылей (антракосиликоз, сидеросиликоз, силикосиликатоз, пневмокониоз электросварщиков и газорезчиков, пневмокониоз шлифовальщиков и др.). В шестую группу входят П., возникающие вследствие вдыхания органических пылей. содержащих частицы растительного или животного происхождения, а также микроорганизмы, обычно находящиеся на них, и продукты их жизнедеятельности. Эти заболевания отнесены к П. условно, т.к. не при всех из них наблюдается диссеминированный легочный процесс с развитием диффузного фиброза. Таким профессиональным заболеванием является биссиноз, характеризующийся развитием своеобразного бронхоспастического синдрома вследствие длительного вдыхания растительных волокнистых пылей хлопка, льна, конопли и др. При других заболеваниях, возникающих в результате воздействия органических пылей, возможны диффузные изменения в легочной ткани воспалительного или аллергического генеза с умеренной фиброзной реакцией. К ним относятся П., обусловленные пылью муки и зерна, пылью сахарного тростника (багассоз), пылью пластмасс. К этой группе заболеваний принадлежат также «легкое фермера», «легкое птицевода» и другие экзогенные аллергические альвеолиты (см. Альвеолиты), вызванные сенсибилизацией к органической пыли и грибкам. Форма П., выраженность патологического процесса, сроки, особенности его развития и течения зависят от характера вдыхаемой пыли и ее концентрации. Источники образования и выделения пыли в производственных условиях многообразны. Чаще всего это процессы, связанные с бурением породы, дроблением, размолом, просевом, обработкой и переработкой кварца, гранита, волокнистых материалов, электросваркой и газовой резкой металлов, обработкой и отделкой их поверхности. Выраженное фиброгенное воздействие оказывает пыль, содержащая свободную двуокись кремния. Наибольшим патогенным эффектом обладает мелкодисперс-ная пыль (пылевые частицы, диаметр которых менее 5 мкм). Наряду с размерами частиц имеет значение их суммарная поверхность и масса пыли. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в рабочей зоне фиброгенных пылей зависят от процентного содержания в них свободного диоксида кремния и колеблются от 1 до 10 мг/м3.Развитие заболевания зависит также от индивидуальной предрасположенности организма. Большое значение имеет не только попадание пыли в легкие, но и задержка ее в них. Чем лучше происходит самоочищение легких от пыли, тем меньшее ее количество остается в них и тем меньше риск возникновения П. Начальный этап развития любого П. заключается в образовании пылевого депо вследствие того, что количество пыли, задерживающейся в легких при дыхании, превышает количество пылевых частиц, удаляемых из них. В среднем продолжительность периода от начала воздействия пыли до развития заболевания составляет 10—15 лет.

Первичные механизмы фиброзного процесса, развивающегося в легких под воздействием пыли, во многом еще не ясны. Считают, что важную роль играет фагоцитоз пылевых частиц альвеолярными макрофагами (кониофагами). Одним из механизмов цитотоксического действия кремнеземсодержащих пылей на макрофаг является усиление перекисного окисления липидов. Освобождающиеся из макрофагов лизосомальные и митохондриальные ферменты повреждают ткань легкого. Накопленные в легких продукты перекисного окисления липидов служат дополнительным стимулом фиброзообразования. Показано участие иммунопатологических, в т.ч. аутоиммунных, механизмов в патогенезе П., особенно силикоза, асбестоза и бериллиоза. Патологическая анатомия. Макроскопически при большинстве П. легкие увеличены в объеме, уплотнены, плевра утолщена с наличием сращений. Прикорневые и паратрахеальные лимфатические узлы увеличены, плотные, мало подвижны, иногда смещают трахею. Характер морфологических изменении зависит от формы П. При одних П. преобладают диффузные узелковые или узловые склеротические образования в легочной ткани, при других — в легких выявляется хронический продуктивный межуточный процесс. Наиболее типичным морфологическим элементом узелковой формы силикоза являются силикотические узелки, которые состоят из концентрически или вихреобразно расположенных, частично гиалинизированных пучков соединительной ткани. При асбестозе наряду с интерстициальным фиброзом в легочной ткани обнаруживаются асбестовые тельца. При бериллиозе наблюдается диффузный легочный гранулематоз с интерстициальным фиброзом. Отложение в легких угольной пыли при антракозе вызывает развитие плотных темных клеточно-пылевых очажков. В крупных очагах возможны дистрофические и некротические изменения с формированием антракотических каверн. При багассозе в легких выявляются множественные инфильтраты, образование которых происходит по типу феномена Артюса при повторных контактах с аллергеном.Клиническая картина. По течению различают быстро прогрессирующие П. (в основном силикоз, бериллиоз) и медленно прогрессирующие (например, антракоз). Возможно развитие позднего П. (чаще силикоза, бериллиоза, асбестоза) спустя много лет после прекращения длительного контакта с пылью.

При большинстве П. клиническая симптоматика относительно скудная. Больные, как правило, предъявляют мало жалоб. В начальных стадиях болезни обычно отмечают небольшой, преимущественно сухой, кашель, одышку при физической нагрузке, боли в груди. При обследовании легких перкуторный звук и дыхание обычно не изменены. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и максимальная вентиляция легких (МВЛ) не нарушены или несколько снижены. В дальнейшем клинические проявления зависят от выраженности пневмофиброза, эмфиземы легких (Эмфизема лёгких) и Бронхита, наличия осложнений. Клиническая выраженность бронхита при различных П. значительно варьирует. Более закономерны явления бронхита при асбестозе, пневмокониозе шлифовальщиков, антракозе. Выраженный пневмофиброз обычно сопровождается деформирующим бронхитом. По мере развития фиброзного процесса нарастают одышка и Дыхательная недостаточность. Однако степень легочной недостаточности не всегда соответствует степени пневмофиброза. В поздних стадиях заболевания и особенно при формировании крупных фиброзных узлов перкуторный звук укорочен, особенно над лопатками и в межлопаточных областях. Может наблюдаться мозаичность перкуторных звуков, связанная с чередованием полей фиброза и эмфиземы легких. Во II и III стадиях болезни выслушиваются жесткое дыхание (над массивными фиброзными полями оно может иметь бронхиальный оттенок, а над эмфизематозными участками бывает ослабленным), рассеянные сухие и влажные хрипы, шум трения плевры. Все более нарастает дыхательная недостаточность, обусловливая развитие легочного сердца (Лёгочное сердце) с последующей его декомпенсацией, которая и является наиболее частой причиной смерти больных.Неосложненные П., как правило, протекают при нормальной температуре тела и без изменений в периферической крови. При бериллиозе и прогрессирующих формах силикоза наблюдается увеличение общего белка крови, преимущественно за счет крупнодисперсных фракций бета- и гамма-глобулинов.

Силикоз — наиболее распространенная и тяжело протекающая форма П. Особенно неблагоприятное течение отмечается при воздействии пыли с большим содержанием свободного диоксида кремния (у пескоструйщиков, обрубщиков, бурильщиков, проходчиков, размольщиков кварца и др.). В этих условиях силикоз может развиться при непродолжительном рабочем стаже (менее 10 лет), более выражена склонность к прогрессированию пневмофиброза и после прекращения контакта с пылью, чаще наблюдаются осложнения и развивается туберкулез. Рентгенологически в большинстве случаев выявляются узелковая и узловая формы процесса. При воздействии пыли с малым содержанием свободного диоксида кремния (менее 10%) чаще встречаются интерстициальная и мелкоузелковая формы силикоза, которые прогрессируют реже и медленнее. Силикоз отличается неблагоприятным течением у лиц, начавших работать в очень молодом и среднем (после 40 лет) возрасте.

Силикатозы характеризуются преимущественно более доброкачественным непрогрессирующим или медленно прогрессирующим пневмофиброзом после прекращения контакта с пылью, однако клинически они чаще сопровождаются бронхитом. Рентгенологически обнаруживается интерстициальный процесс, реже узелковый. Наиболее тяжелое течение присуще асбестозу, который сопровождается хроническим бронхитом с выраженными нарушениями функции дыхания. Рано снижается ЖЕЛ и другие показатели вентиляции, а также диффузионная способность легких, что приводит к снижению насыщения артериальной крови кислородом. Для асбестоза типична выраженная плевральная реакция. Пневмофиброз склонен к прогрессированию и при прекращении контакта с пылью. При воздействии асбеста некоторых сортов заболевание может протекать в виде изолированного поражения плевры. Металлокониозы имеют различное течение. Наиболее благоприятными из них являются П., в основе которых лежит накопление в легких рентгеноконтрастной пыли (сидероз, станиоз, барито) и некоторые другие). Они не прогрессируют после прекращения контакта с пылью, в отдельных случаях возможен регресс процесса за счет выведения пыли. При большинстве металлокониозов, в т.ч. и манганокониозе, не отмечается значительного фиброза легочной ткани. Своеобразием отличается течение бериллиоза. Начало болезни постепенное. Появляются жалобы на слабость и утомляемость. Позже присоединяются одышка, кашель боли в груди. Нередко наблюдается резкое похудание с потерей до 12—20 кг массы тела в течение 3—6 месяцев. Возможна субфебрильная температура тела. В ранних стадиях болезни отмечается Гипоксия, степень которой нарастает параллельно тяжести заболевания. В легких выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы, рентгенологически определяются диффузные интерстициальные и мелко-пятнистые образования. Тяжелые П. наблюдаются у лиц, занятых в производстве твердых сплавов вследствие воздействия карбидов вольфрама, кобальта и других металлов. Выраженный фиброз легких с изменениями плевры и неблагоприятным исходом описан при алюминозе.Антракоз и другие карбокониозы развиваются обычно медленно, часто наблюдаются явления бронхита. Рентгенологически определяется преимущественно интерстициальная или мелкоузелковая форма фиброза. По характеру течения антракоз относится к благоприятно протекающим формам пневмокониоза.

Пневмокониозы, вызываемые воздействием смешанных пылей со значительным содержанием кварца, близки к силикозу. Смешанные пыли, не содержащие свободного диоксида кремния или с незначительной его примесью, обусловливают П. с более благоприятным течением без тенденции к прогрессированию.

При багассозе, как и при других экзогенных аллергических альвеолитах, клиническая картина напоминает пневмонию (одышка, высокая температура тела, мелкопузырчатые хрипы). Рентгенологически в легких выявляются множественные пятнистые тени. Прогноз при прекращении контакта с пылью сахарного тростника на ранних стадиях процесса благоприятный.На фоне П. возможно развитие острых, рецидивирующих и хронических пневмоний, бронхоэктазов, бронхиальной астмы, рака и туберкулеза легких, мезотелиомы плевры.

Сочетание пневмокониоза с туберкулезом называют кониотуберкулезом. В зависимости от вида П. различают силикотуберкулез, антракотуберкулез, сидеротуберкулез и т.п.

Наиболее часто туберкулез развивается при силикозе. Выделяют следующие формы силикотуберкулеза: силикотуберкулезный бронхаденит с преимущественной локализацией туберкулезного процесса в лимфатических узлах; диффузную мелкоузелковую форму силикотуберкулеза с образованием отдельных конгломератов размером до 3 см; крупноузелковый силикотуберкулез с изолированными силикотуберку ломами: массивный силикотуберкулез, соответствующий III стадии силикоза. Рентгенологически выделяют четыре основных варианта силикотуберкулезного бронхаденита: массивное двустороннее увеличение бронхопульмональных лимфатических узлов без обызвествления: такое же увеличение с единичными обызвествлениями; массивное увеличение с распространенными обызвествлениями; универсальное обызвествление лимфатических узлов по типу яичной скорлупы. Диагноз. Наиболее надежным методом диагностики П. является рентгенологическое исследование и прежде всего обзорная Рентгенография легких, дополненная при необходимости боковыми, увеличенными снимками, томограммами и рентгенофункциональными исследованиями. В комплекс обследования входит и оценка дыхательной функции. В отдельных случаях для уточнения диагноза используют бронхоскопию (Бронхоскопия) с трансбронхиальной биопсией и морфологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки бронхов и легочной ткани, а также жидкости бронхоальвеолярного лаважа.Помимо детального клинико-функционального и рентгенологического обследования необходимо изучение так называемого профессионального маршрута больного. При этом учитывают возможность контакта с производственной пылью, длительность этого контакта, концентрацию пыли, ее состав, содержание в ней свободной или связанной двуокиси углерода, дисперсность пылевых частиц и др.

При рентгенологическом исследовании различают три формы П.: интерстициальную, узелковую и узловую (или конгломеративную), в развитии которых наблюдается определенная стадийность. Узелковые формы П. встречаются чаще всего при силикозе, антракозе и антракосиликозе, при некоторых металлокониозах (сидерозе, баритозе, манганокониозе, бериллиозе, сидеросиликозе). При П., вызываемых вдыханием пыли, не содержащей свободной двуокиси кремния, преобладают интерстициальные формы.

Для I стадии интерстициального П. характерна деформация легочного рисунка в виде диффузной сетчатости, занимающей нижние и средние пояса легочных полей. Тени корней умеренно расширены, их хвостовые отделы грубо тяжисты. В средних и нижних поясах местами выявляются парные полоски утолщенных стенок бронхов и кольцевидные тени — стенки бронхов в поперечном сечении. Часто на этом фоне видны единичные тени мелких узелков диаметром 1—2 мм. Прозрачность легочных полей слегка снижается за счет периваскулярных и перибронхиальных разрастаний соединительной ткани. Междолевые листки плевры утолщены и выявляются на рентгенограммах, выполненных в боковой проекции, в виде тонких линейных теней, обозначающих границы долей. Базальные отделы легких умеренно эмфизематозны, что проявляется повышением их прозрачности.

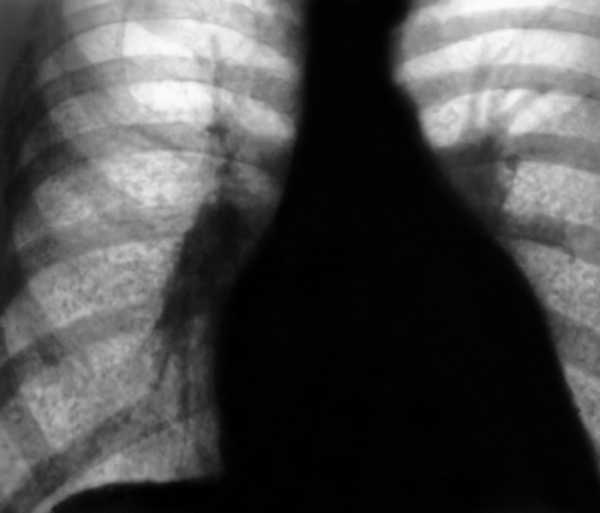

Во II стадии интерстициального П. наблюдается нарастание явлений фиброза (рис. 1). Деформация легочного рисунка по сетчатому типу видна на всем протяжении легочных полей, включая верхние пояса. Появляется множество мелких ;атенений неправильной формы — перекресты теней соединительно-тканных тяжей, утолщенные стенки бронхов и сосудов. Количество узелковых теней и их размеры несколько увеличиваются. Корни легких расширены, не структурны, уплотнены. Эмфизематозность нижних отделов легких нарастает. Экскурсия диафрагмы ограничена. Выявляются признаки увеличения правых отделов сердца.

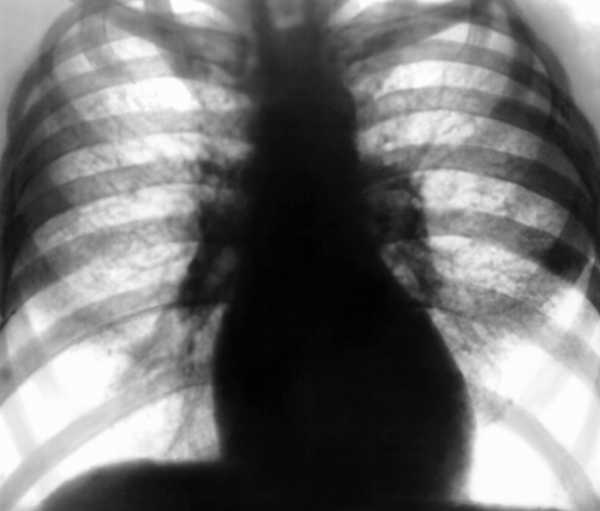

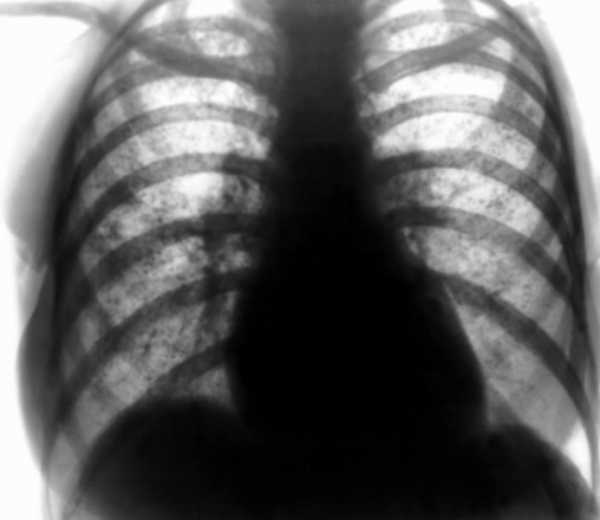

В III стадии П. нарастают фиброзные изменения. Появляются неправильной формы затенения, обусловленные циррозом отдельных участков легких. Они чередуются с участками просветлений, отражающих наличие эмфизематозных булл. Корни продолжают расширяться. На их фоне на томограммах видны увеличенные лимфатические узлы: по краям отдельных узлов — участки обызвествления. Можно нередко выявить также увеличение паратрахеальных, трахеобронхиальных и бифуркационных лимфатических узлов. Диафрагма уплощена, углообразно деформирована, экскурсия ее незначительна.При узелковом П. даже в начальных стадиях болезни изменения в легких более специфичны и их связь с профвредностью устанавливается более уверенно. В I стадии на фоне усиленного легочного рисунка обнаруживается множество узелковых образований диаметром 1—3 мм, большая часть которых концентрируется в прикорневых отделах легких. Форма узелков округлая, очертания четкие. Тени корней легких умеренно расширены, тяжисты (рис. 2).

Во II стадии узелкового П. на фоне ячеистого рисунка выявляется обычно большое количество узелковых образований, покрывающих все легочное поле, но более часто расположенных в средних и нижних поясах. Диаметр узелков может достигать 5 и даже 10 мм. В участках наиболее густой концентрации узелков легочный рисунок перекрыт их тенями; видны лишь отдельные обрывки линейных теней. В связи с этим и корни легких выглядят как бы обрубленными. В базальных отделах легких отмечается буллезная эмфизема. Экскурсия диафрагмы ограничена. Имеются плевродиафрагмальные и плевроперикардиальные спайки. В III стадии П. узелки сливаются между собой, образуя крупные узлы или конгломераты (рис. 3). Между узлами можно выявить кавернозные полости, участки цирроза. В базальных отделах легких — буллезная эмфизема. Лимфатические узлы корней легких и средостения заметно увеличены, в их толще имеются включения солей кальция. В части случаев обызвествление лимфатических узлов носит краевой скорлупообразный характер. Диафрагма деформирована, фиксирована. Реберно-диафрагмальные синусы облитерированы. Сердце легочное.Атипичные формы П., в частности односторонние поражения, встречаются редко, лишь при не очень далеко зашедшем процессе, обычно справа. При некоторых металлокониозах (сидерозе, станиозе, баритозе и др.) узелковые тени настолько интенсивны, что этот признак приобретает дифференциально-диагностическое значение (рис. 4). При интерстициальных П., наблюдаемых у лиц, работающих с органической пылью, а также с пылью, не содержащей свободной двуокиси кремния, отнесение диффузного пневмосклероза к профессиональному заболеванию возможно лишь после тщательного изучения анамнеза.

Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями, при которых наблюдается диссеминированное поражение легких: диссеминированным туберкулезом, Саркоидозом, идиопатическим фиброзирующим альвеолитом, злокачественными опухолями и др. В дифференциальной диагностике отдельных форм П. помимо особенностей клинической и рентгенологической картины большое значение имеет так называемый профессиональный маршрут больного. Лечение. Лечебно-профилактические мероприятия предусматривают рациональную организацию режима и отдыха, полноценное питание с достаточным содержанием белков и витаминов, занятия спортом и дыхательной гимнастикой, различные закаливающие водные процедуры, отказ от курения. Довольно широко могут использоваться различные адаптогены, обладающие общестимулирующими свойствами и повышающие неспецифическую реактивность организма (настойки элеутерококка. китайского лимонника, пантокрин в общепринятых дозах курсами по 3—4 недели), а также витамины (В1, С, Р, никотиновая кислота). Больным без выраженной легочной недостаточности целесообразно назначать ионофорез с новокаином, хлористым кальцием, диадинамические токи или ультразвук на грудную клетку, стимулирующие лимфо- и кровообращение, а также улучшающие вентиляционную функцию легких. При наличии бронхита показано применение отхаркивающих и разжижающих мокроту средств (термопсиса, препаратов йода, алтейного корня и др.), а при наличии признаков бронхоспазма — и бронхолитических препаратов. Особенно эффективны при этом препараты пуринового ряда (эуфиллин и др.). При наличии вязкой мокроты можно применять также ингаляции протеолитических ферментов (трипсина, лидазы, фибринолизина и др.). Лечении больных с выраженной легочной недостаточностью (II—III степени) проводят в условиях стационара и санаториях специализированного профиля. Применяют ингаляции кислорода или гипербарическую оксигенацию. Рекомендуется назначение бронхорасширяющих средств и препаратов, снижающих давление в малом круге кровообращения (эуфиллина, папаверина, резерпина и др.). Наиболее эффективно внутривенное вливание эуфиллина. При субкомпенсированном и декомпенсированном легочном сердце назначают сердечные гликозиды (коргликон, строфантин) в комбинации с препаратами калия и диуретическими средствами (верошпироном, фуросемидом, этакриновой кислотой и др.). Для лечения больных бериллиозом, багассозом широко применяют кортикостероиды. Прогноз определяется видом П., формой и стадией пневмокониотического процесса, а также осложнениями. Наиболее тяжелый прогноз при силикозе, бериллиозе и асбестозе. Тенденция к прогрессированию их сохраняется даже после прекращения контакта с пылью. Возможно развитие этих П. спустя длительный срок после прекращения работы с пылью. Большинство же П. характеризуется более доброкачественным течением без значительного прогрессирования. Профилактика. Основой профилактики П. являются технические мероприятия, направленные на снижение уровней запыленности. Важное значение имеет применение эффективных индивидуальных средств защиты органов дыхания от действия пыли. Среди медицинских мероприятий ведущая роль принадлежит предварительным и периодическим медосмотрам. Для улучшения состояния слизистой оболочки верхних дыхательных путей широко применяют тепловлажные ингаляции щелочных, соляно-щелочных растворов или минеральных вод. Существенное значение имеет динамическое наблюдение за больными. Периодические обследования лиц, связанных с профвредностью, проводят с помощью крупнокадровой флюорографии (Флюорография). Библиогр.: Величковский Б.Т. Фиброгенные пыли. Особенности строения и механизм биологического действия. Горький, 1980, библиогр.; Классификация пневмокониозов. М., 1976; Левин А.И. и Артамонова В.Г. Лечение профессиональных заболеваний, с. 22, М., 1984; Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И. и Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания, с. 572, М., 1987; Руководство но профессиональным заболеваниям, под ред. Н.Ф. Измерова, т. 2, с. 63, М., 1983; Соколик Л.И., Шкондин А.Н. и Лейкин В.Е. Рентгенодиагностика профессиональных заболеваний, Киев, 1981. рентгенограмма грудной клетки при I стадии узелкового пневмокониоза: видны многочисленные узелковые образования в средних и нижних поясах легких; корни легких расширены, тяжисты»>

рентгенограмма грудной клетки при I стадии узелкового пневмокониоза: видны многочисленные узелковые образования в средних и нижних поясах легких; корни легких расширены, тяжисты»>Рис. 2. Обзорная рентгенограмма грудной клетки при I стадии узелкового пневмокониоза: видны многочисленные узелковые образования в средних и нижних поясах легких; корни легких расширены, тяжисты.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма грудной клетки при II стадии интерстициального пневмокониоза: отмечается сетчатая деформация легочного рисунка, видны многочисленные мелкие затенения, обусловленные перекрестом теней фиброзных тяжей; корни легких неструктурны; базальные отделы легких эмфизематозны.