Шарпа синдром – Синдром Шарпа — причины, симптомы, диагностика и лечение

Синдром Шарпа — причины, симптомы, диагностика и лечение

Синдром Шарпа – системное полисиндромное заболевание, сочетающее в себе отдельные проявления системной красной волчанки, дерматомиозита, склеродермии. Синдром Шарпа протекает с суставными, мышечными, кожными, висцеральными симптомами, синдромами Рейно и Шегрена. Диагноз синдрома Шарпа может быть установлен при наличии в крови пациентов аутоантител к рибонуклеопротеину – иммунологическому маркеру заболевания. Лечение синдрома Шарпа хорошо поддается глюкокортикостероидной терапии. Заболевание протекает относительно доброкачественно и обычно не приводит к тяжелым деструктивным поражениям.

Общие сведения

Синдромом Шарпа заболевают преимущественно женщины. Определяющими факторами развития синдрома Шарпа можно считать взаимодействие наследственной предрасположенности, эндокринных нарушений, провоцирующих агентов внешней среды (вирусной инфекции, стресса, травмы, переохлаждения и т. д.).

Нарушение иммунного гомеостаза при синдроме Шарпа выражается дисбалансом иммунорегуляторных функций Т-лимфоцитов, крайне высоким титром аутоантител к рибонуклепротеину (РНП), циркуляцией иммунных комплексов и дальнейшим развитием системного воспаления.

Синдром Шарпа

Клиника синдрома Шарпа

Для клиники синдрома Шарпа характерно сочетание умеренно выраженных признаков синдрома Рейно, полимиозита, полиартрита, кожных и висцеральных поражений. У 85% пациентов ранняя фаза заболевания сопровождается синдромом Рейно, протекающим с плотным отеком кистей рук, однако, без тяжелых ишемических и некротических изменений дистальных фаланг пальцев и развития склеродактилии.

Суставные проявления в виде рецидивирующих множественных артритов и артралгий при синдроме Шарпа у трети пациентов вызывают эрозивные изменения костей. Отмечается образование ревматоидных узелков и выявление ревматоидного фактора. Полимиозит при синдроме Шарпа характеризуется болями, мышечной астенией проксимальных отделов конечностей, уплотнениями мышц и хорошо поддается терапии глюкокортикостероидами.

Висцеральная симптоматика протекает с дисфагией, вызванной гипотонией пищевода, и легочной гипертензией. В связи с прогрессированием легочной гипертензии обращает внимание появление одышки в покое и ее усиление при минимальной нагрузке; непродуктивный приступообразный кашель, торакалгия. Кожные проявления при синдроме Шарпа включают склеродермоподобные изменения, эритематозные пятна, телеангиэктазии, алопецию, дискоидную волчанку, периорбитальную пигментацию. В ряде случаев при синдроме Шарпа развивается поражение почек (диффузный гломерулонефрит), неврологические синдромы (асептический менингит, невралгия тройничного нерва), анемия, лимфоаденопатия, умеренные гепато- и спленомегалия.

Осложнения синдрома Шарпа

Диагностика синдрома Шарпа

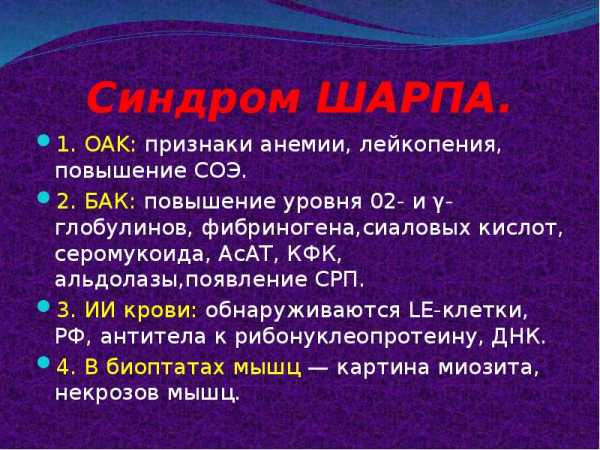

Диагностирование синдрома Шарпа основывается на серологических и клинических признаках. Достоверным серологическим маркером синдрома Шарпа является получение положительной антирибонуклеопротеиновой реакции с гемаглютинационным титром 1:600 и выше. Неспецифическими биохимическими признаками служат повышение глобулинов (α2 и γ), фибрина, КФК, АСТ, серомукоида, альдолазы, сиаловых кислот, СРБ.

К объективным клиническим симптомам относятся отечность кистей, миозит, синовит, акросклероз, синдром Рейно. Для несомненной диагностики синдрома Шарпа требуется наличие серологического маркера и трех клинических симптомов. В случае доминирования у пациента трех склеродермических признаков (синдрома Рейно, отека кистей и акросклероза) диагноз подтверждается наличием миозита или синовита.

Лечение и прогноз синдрома Шарпа

Для выбора лечебной тактики при синдроме Шарпа необходима консультация ревматолога. В зависимости от характера поражений внутренних органов может дополнительно потребоваться консультация кардиолога, невролога или гастроэнтеролога. Рецидивирующий полиартрит и плеврит при синдроме Шарпа требует назначения НПВС, антималярийных препаратов, низкодозированных курсов преднизолона, иногда — метотрексата.

Воспаление при полимиозите купируется с помощью преднизолона, реже – метотрексат и азатиоприна. При доминировании синдрома Рейно пациентам следует остерегаться провоцирующих агентов (замерзания, вибрации, вдыхания сигаретного дыма). С терапевтической целью используются вазодилататоры группы антагонистов Ca (нифедипин).

Лечение эзофагеальных нарушений при синдроме Шарпа заключается в назначении антацидных препаратов и диеты. При миокардите и ранних признаках легочной гипертензии показана терапия кортикостероидами и цитостатиками (циклофосфамидом). Прогрессирующее течение гипертензии малого круга требует введения простациклина, назначения ингибиторов АПФ и антагонистов кальция.

Обычно течение синдрома Шарпа условно благоприятно. Тяжелые поражения легких и почек, ведущие к летальному исходу, развиваются редко. Профилактика синдрома не разработана.

www.krasotaimedicina.ru

Cиндром Шарпа — симптомы болезни, профилактика и лечение Cиндрома Шарпа, причины заболевания и его диагностика на EUROLAB

Что такое Cиндром Шарпа —

Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ), описанное в качестве самостоятельной ревматической болезни сравнительно недавно в соответствии с классическими представлениями адептов его нозологической самостоятельности характеризуется комбинацией клинических признаков, свойственных СКВ, системной склеродермии, РА и дерматомиозиту в сочетании с высоким титром антител к ядерному рибонуклеопротеиду в сыворотке крови. Авторы первых описаний этой болезни подчеркивали также, что к ее характерным чертам могут быть отнесены редкость поражения почек, эффективность лечения кортикостероидами и в целом относительно благоприятный прогноз.

Хотя сочетанные формы перечисленных выше заболеваний серьезно анализировались задолго до соответствующих работ G. Sharp, своеобразием подхода этого автора явился приоритет иммунологических критериев. По существу исходным основанием для выделения СЗСТ в качестве самостоятельной единицы послужило не столько сочетание клинических симптомов различных ДБСТ, сколько частое обнаружение у соответствующих больных антител к конкретному ядерному рибонуклеопротеиду (яРНП), обладающему антигенными свойствами, разрушаемому РНКазой и обнаруживаемому в солевом экстракте вилочковой железы. В литературе он часто описывается также под названием растворимый ядерный антиген, или Мо-антиген. Необходимо подчеркнуть, что определение антител к яРНП требует высокой иммунологической квалификации, поскольку до проведения анализа необходимо отделение яРНП от остальных антигенов, содержащихся в экстракте вилочковой железы. В данном экстракте содержится более 15 антигенов, 6 из них имеют большое значение для ревматологии, встречаясь при названных ревматических заболеваниях со значительной частотой (не ниже 20%), что было подтверждено проверочными исследованиями в различных исследовательских центрах.

Конкретное определение антител к яРНП проводится различными методиками — иммунофлюоресценцией, гемагглютинацией и контриммуноэлектрофорезом.

В первых публикациях сообщалось, что антитела к яРНП являются специфическим лабораторным симптомом СЗСТ, позволяя легко ориентироваться в диагнозе. Указывалось, в частности, что эти антитела не только обнаруживали почти у 100% больных СЗСТ, но и отсутствовали они в 398 из 400 контрольных сывороток. Последующие наблюдения, однако, опровергли представления о СЗСТ как о единственном ревматическом заболевании, диагноз которого может быть поставлен с помощью одного иммунологического показателя. В современных руководствах по ревматическим болезням СЗСТ выступает в основном как клиническое понятие с характерными, но отнюдь не специфическими иммунологическими особенностями.

СЗСТ чаще возникает у лиц старше 30 лет (средний возраст около 37 лет). Женщины болеют в 4 раза чаще мужчин. В соответствии с названием обращает внимание множественность и разнообразие симптоматики.

Симптомы Cиндрома Шарпа:

Первыми признаками СЗСТ чаще всего бывают умеренно выраженный синдром Рейно, боль в суставах и мышцах, плотный отек кистей рук, артриты, субфебрильная температура, общее недомогание в сочетании с гипергаммаглобулинемией, увеличением СОЭ и появлением в сыворотке антинуклеарного фактора с крапчатым типом свечения. В дальнейшем клиническая картина заболевания продолжает постепенно развиваться и достигает большей определенности, позволяющей высказать правильные предположения относительно диагноза и провести соответствующие лабораторные исследования (прежде всего определение антител к яРНП).

Поражение суставов. Артралгии встречаются практически у всех больных СЗСТ, а истинные артриты — более чем у половины. В большинстве случаев отмечаются симметричные артриты проксимальных межфаланговых, пястно-фаланговых, лучезапястных, коленных и локтевых суставов. Поражение позвоночника и крестцово-подвздошных суставов практически всегда отсутствует. Артриты склонны к хроническому рецидивирующему течению, но в целом оказываются менее тяжелыми, чем при РА. Серьезные деформации встречаются относительно редко, хотя у ряда больных рентгенологически отмечаются остеопороз и небольшие эрозии, иногда асимметричные. Сходство с истинным РА в подобных случаях усугубляется тем обстоятельством, что у большинства больных СЗСТ в крови обнаруживают РФ.

Для поражения мышц у больных СЗСТ характерна слабость в проксимальных отделах конечностей в сочетании со спонтанной или пальпаторной болезненностью либо без нее. Эти явления встречаются приблизительно у половины больных. В сыворотке крови может быть повышение уровня креатинфосфокиназы и альдолазы. Электромиограмма в подобных случаях типична для воспалительных миопатий; при биопсии обнаруживают дегенеративные изменения мышечных волокон, интерстициальную и периваскулярную инфильтрацию лимфоцитами и плазматическими клетками, отложения IgG и IgM в тканях мышц. При максимальной выраженности этих изменений с некрозом мышечных волокон и участками их регенерации гистологическая картина неотличима от таковой при классическом дерматомиозите.

Синдром Рейно нередко бывает первым признаком СЗСТ. У отдельных больных он протекает очень тяжело и приводит к гангрене пальцев. В редких случаях синдром Рейно сочетается с признаками васкулита пальцев («дигитальный васкулит»), что проявляется мелкими точечными кровоизлияниями вокруг ногтей и на подушечках пальцев, неотличимыми от таковых при РА.

Во многих исследованиях подчеркивается частое сочетание синдрома Рейно с наличием антител к яРНП. Даже при изолированном («идиопатическом») синдроме Рейно эти антитела обнаруживают почти у 30% больных. Отдельные авторы высказывали предположение, что в подобных случаях имеет место ранняя стадия СЗСТ, но доказательств подобной точки зрения не представлено.

Изменения кожи. Приблизительно у 70% больных СЗСТ отмечается отечность кистей рук, в связи с чем пальцы имеют вид утолщенных и иногда несколько суживающихся к концу. Кожа при этом напряжена и утолщена; при ее биопсии обнаруживают увеличение количества коллагена и отек. Подобные изменения, весьма напоминающие склеродермические, могут достигать значительной выраженности, но тем не менее диффузный склероз кожи, ее сращивание с подлежащими тканями, образование фиброзных контрактур и кальциноз мягких тканей наблюдаются редко. Столь же редки типичные для классической склеродермии ишемические некрозы и изъязвления кончиков пальцев. Весьма часты (до 40%) хронические, сопровождающиеся негрубым рубцеванием высыпания типа дискоидной красной волчанки, а также не оставляющая рубцов диффузная эритематозная сыпь (в том числе на лице), напоминающая таковую при СКВ. Аналогичным образом, эритематозные пятна над пястно-фаланговыми и проке имальными межфаланговыми суставами и особенно фиолетовая отечность век по существу тождественны соответствующим изменениям кожи при дерматомиозите. К менее частой кожной патологии, наблюдавшейся у больных СЗСТ, относятся очаги гипер или гипопигментации, телеангиэктазии на лице и кистях рук (в том числе вокруг ногтевого ложа), диффузное облысение.

Почечная патология. Создатели концепции СЗСТ считают, что почки при этом заболевании поражаются редко (около 10%), а в случае развития почечных изменений они не выражены. С помощью биопсии устанавливают обычно мезангиальные пролиферативные изменения или мембранознопролиферативный нефрит. R. Bennett и В. Spargo предположили, что именно преобладание мембранозной нефропатии является причиной относительно хорошего прогноза больных СЗСТ с поражением почек, поскольку и при СКВ мембранозный нефрит отличается сравнительно благоприятным течением. Тем не менее известны описания больных СЗСТ, умерших от прогрессирующей почечной недостаточности.

Поражения легких редко имеют клиническое значение, хотя при целенаправленном исследовании устанавливают у большинства больных такие функциональные нарушения, как снижение диффузионной способности и уменьшение дыхательного объема. При рентгенографии нередко обнаруживают признаки интерстициальной пневмонии, экссудат в плевре и плевральные спайки. Выраженность этих изменений обычно весьма скромная, и лишь у отдельных больных легочные проявления с характерными жалобами (кашель, одышка) выступают на первый план. Считают, что их основой является фиброзирующий альвеолит.

Нарушения сердечной деятельности встречаются реже, чем легочная патология. Наиболее серьезное из них — экссудативный перикардит, который у ряда больных трактуется неправильно (в частности, как вирусный). Описаны также миокардит, приводящий к недостаточности кровообращения, и недостаточность аортального клапана. При гистологическом исследовании сердца больных; не имевших при жизни клинических признаков кардиальной патологии, обнаруживали в ряде случаев участки некроза миокарда, интерстициальные и периваскулярные воспалительные инфильтраты, фиброз межуточной ткани, утолщение интимы и сужение просвета части мелких сосудов.

Пищеварительная система и органы брюшной полости. У 80% больных обнаружены функциональные расстройства пищевода, устанавливаемые с помощью специальных методов (в частности, эзофагоманометрии). Отмечено снижение перистальтики в нижних Уз пищевода, уменьшение давления верхнего и нижнего сфинктера. У большинства больных эти нарушения не имеют реального значения и не вызывают каких-либо жалоб, оставаясь лишь чисто инструментальным функциональным показателем.

Кишечник вовлекается в процесс редко. Снижается перистальтика, отмечаются коликообразные боли, вздутие, чередование поноса и запора, синдром недостаточного всасывания, т. е. симптомы, характерные для системной склеродермии. Известны случаи перфораций кишечника.

Возможно небольшое увеличение печени, но функции ее не нарушаются. Редко несколько увеличивается селезенка.

Другие клинические проявления. Среди прочих симптомов СЗСТ следует отметить прежде всего встречающуюся у 1/3 больных лимфаденопатию, которая в отдельных случаях бывает настолько выраженной, что симулирует злокачественную лимфому. Приблизительно у 10% больных отмечается невралгия тройничного нерва. В единичных случаях при СЗСТ обнаружены синдром Шегрена и тиреоидит Хашимото.

Диагностика Cиндрома Шарпа:

Сочетание симптомов, в разной степени свойственных различным ДБСТ, объясняет диагностические затруднения при распознавании СЗСТ. Первый диагноз часто бывает неправильным и определяется преобладающими клиническими признаками. Так, сочетание синдрома Рейно с отеком и утолщением кожи кистей рук, естественно, вызывает мысль о начале системной склеродермии. Слабость в проксимальных мышцах конечностей заставляет предполагать полимиозит (дерматомиозит), что представляется особенно обоснованным при одновременном наличии кожных поражений, прежде всего — отечности кожи век с фиолетовым оттенком. Плеврит, перикардит, артрит или артралгии, сопровождающиеся эритематозными кожными сыпями и лихорадкой, приводят к диагнозу СКВ. Хронический рецидивирующий симметричный полиартрит при одновременном обнаружении в сыворотке крови РФ может склонить врача к диагнозу РА.

Принципы дифференциальной диагностики СЗСТ демонстрирует сравнительную частоту важнейших симптомов при СЗСТ и клинически близких болезнях. Так, СЗСТ отличается от СКВ высокой частотой синдрома Рейно, отечности кистей рук, миозита, снижения перистальтики пищевода, поражения легких и, напротив, низкой частотой тяжелого поражения почек и ЦНС, LE-клеток, антител к нативной ДНК и Sm, гипокомплементемии. Основные отличия СЗСТ от системной склеродермии — значительная частота артритов, миозита, лимфаденопатии, лейкопении, гипергаммаглобулинемии и большая редкость диффузного склерозирования кожи. По сравнению с полимиозитом СЗСТ в гораздо большей степени, свойственны синдром Рейно, артрит, отек кистей рук, поражение легких, лимфаденопатия, лейкопения и гиперглобулинемия. Предположение о возможном СЗСТ должно быть обсуждено в тех случаях, когда свойственные ему и рассмотренные выше симптомы возникают у больных, заболевание которых трактовалось ранее как СКВ, склеродермия, полимиозит, синдром Шегрена, хронический активный гепатит, васкулит, вирусный перикардит, синдром Верльгофа. Естественно, что в подобных ситуациях необходимо возможно быстрее определить антитела к РНП, наличие которых столь существенно для диагноза СЗСТ.

Лечение Cиндрома Шарпа:

К особенностям СЗСТ относится обычно благоприятное влияние кортикостероидов на основные проявления болезни. Легкие формы болезни часто удается успешно лечить малыми дозами преднизолона, а в ряде случаев — только НПВП. При тяжелых органных поражениях рекомендуются высокие начальные дозы преднизолона (до 1 мг/кг массы тела), которые в этих ситуациях дают особенно быстрый и полный эффект с возможностью уменьшения суточной дозы через относительно короткий период времени по сравнению с соответствующей тактикой при классических формах СКВ или системной склеродермии. Значительная положительная динамика артрита, миозита, серозита, кожных сыпей, гепато и спленомегалии, лимфаденопатии, анемии и лейкопении, а также нормализация температуры тела достигается после начала адекватной гормональной терапии в короткие сроки (от нескольких дней до нескольких недель), после чего можно постепенно уменьшать дозу стероидов до небольшой поддерживающей или до полной отмены. G. Sharp (1981) отмечает, что в результате указанных подходов к лечению большинство больных могут вернуться к нормальному или почти нормальному образу жизни. Обострения болезни, возникающие у некоторых больных после отмены кортикостероидов, обычно хорошо реагируют на возобновление гормональной терапии (иногда в несколько более высокой дозе). Хуже всего поддаются терапии «склеродермоподобные» черты СЗСТ (индурация кожи, нарушения диффузионной способности легких и снижение перистальтики пищевода), хотя на ранних стадиях болезни эти проявления также могут уменьшаться.

Недостаточно четкое обратное развитие основных симптомов СЗСТ после назначения кортикостероидов является основанием для включения в терапию на длительный срок иммунодепрессантов — азатиоприна, метотрексата или циклофосфамида.

Прогноз

СЗСТ считается относительно благоприятным. По данным J. Wolfe и соавт., обобщивших наблюдения за более чем 300 больными с длительностью болезни от 1 года до 25 лет (средняя длительность 7 лет), летальность составила только 7%. Причинами смерти были почечная недостаточность, поражение легких, инфаркт миокарда, перфорация толстой кишки, кровоизлияние в мозг, инфекция. У ряда больных СЗСТ описаны стойкие ремиссии в течение нескольких лет не только на фоне небольших поддерживающих доз кортикостероидов, но и без них.

Имеются также скептические соображения по поводу благоприятного течения и прогноза СЗСТ. В частности, подчеркивается, что в большинстве работ материалы анализируются в основном ретроспективно. При таком подходе, естественно, оцениваются только выжившие больные, что заведомо завышает результат.

При сопоставлении больных собственно СКВ и больных СЗСТ с «волчаночными» чертами обращается внимание, что лучший прогноз во второй группе в действительности связан с редкостью тяжелого поражения почек у этих больных. В связи с этим высказывается предположение, что в основе более благоприятного прогноза СЗСТ лежат особенности аутоиммунизации ядерными компонентами, в результате чего возникают не патогенные для почек антитела к нативной ДНК (столь свойственные классической СКВ), а гораздо более инертные в данном отношении антитела к яРНК, присущие СЗСТ.

Р. Venables. считает, что представления о хорошем прогнозе и благоприятной реакции на терапию при СЗСТ не выдержали проверки временем. Подчеркивается, в частности, что само по себе наличие антител к яРНК у больных системной склеродермией, дерматомиозитом и даже СКВ не означает в отличие от прежних представлений более благоприятного течения соответствующих болезней по сравнению с больными без указанных антител.

В заключение следует признать, что, несмотря на множество публикаций о СЗСТ как о самостоятельной нозологической единице, этот вопрос не может считаться окончательно решенным. С течением времени критерии этой болезни, считавшиеся наиболее важными и четкими (обязательное наличие антител к яРНП, хорошая реакция на терапию, сравнительно малое поражение почек, благоприятный прогноз), оказываются не столь строгими. Примечательно, что диагноз СЗСТ, весьма частый в конце 70х и начале 80х годов, теперь становится скорее исключением, что указывает на имевшую место гипердиагностику. Имеется определенная тенденция к диагностированию той основной ДБСТ, симптомы которой преобладают. Тем не менее типичные по своим клиническим и иммунологическим проявлениям формы СЗСТ реально существуют (хотя и не столь часто). По-видимому, их следует рассматривать как один из относительно закономерных вариантов сочетанных форм ДБСТ.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Cиндром Шарпа:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Cиндрома Шарпа, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас ? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни. Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача, чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой. Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Eurolab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

Если Вас интересуют еще какие-нибудь виды болезней и группы заболеваний человека или у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.www.eurolab.ua

симптомы, фото, диагностика, как лечить

637 0

В 70-х годах было впервые описано смешанное заболевание соединительной ткани синдром Шарпа. Данное состояние протекает с одновременным проявлением таких недугов, как дерматомиозит, синдром Шегрена, ревматоидного артрита, системной склеродермии, а также красной волчанки. Обычно одновременно наблюдается 2-3 признака вышеперечисленных заболеваний.

В 70-х годах было впервые описано смешанное заболевание соединительной ткани синдром Шарпа. Данное состояние протекает с одновременным проявлением таких недугов, как дерматомиозит, синдром Шегрена, ревматоидного артрита, системной склеродермии, а также красной волчанки. Обычно одновременно наблюдается 2-3 признака вышеперечисленных заболеваний.

Синдром Шарпа характеризуется медленным прогрессирующим протеканием. В крови больного обнаруживается повышенное количество аутоантител к полипептиду. При своевременно начатой терапии прогноз болезни благоприятный. При отсутствии правильного лечения может наступить смерть в результате инфекционных осложнений.

Содержание статьи

Причины появления болезни

Факторы формирования болезни полностью не изучены: это могут быть наследственная предрасположенность или эндокринные расстройства, вызванные стрессами, вирусами, травмами либо переохлаждением.

Синдром Шарпа чаще встречается среди женской половины человечества.

Симптомы

Первыми проявлениями этого заболевания являются:

- болезненные ощущения в суставах и мускулах;

- общее недомогание;

- выраженный синдром Рейно;

- отек кистей рук;

- повышенная температура;

- артрит.

С развитием болезни симптомы становятся более выраженными и позволяют делать точное предположение о диагнозе.

Поражение суставов

Почти у всех пациентов наблюдаются артралгии. Половина больных жалуется на истинные артриты. Могут отмечаться симметричные артриты суставов. Иногда наблюдаются небольшие эрозии или остеопороз. Почти половина пациентов жалуется на слабость в проксимальных зонах конечностей.

Синдром Рейно обычно является первым признаком болезни. В некоторых ситуациях данное состояние может спровоцировать развитие гангрены пальцев. Реже синдром Рейно протекает с симптомами васкулита пальцев.

Изменения кожных покровов

Практически у большинства пациентов наблюдается отечность кистей рук, из-за которых пальцы иногда суживаются к концу и внешне утолщены. Кожные покровы напряжены. Эти изменения очень напоминают склеродермические. Редко пациенты жалуются на ишемические некрозы, кальциноз мягких тканей и формирование фиброзных контрактур.

Практически у большинства пациентов наблюдается отечность кистей рук, из-за которых пальцы иногда суживаются к концу и внешне утолщены. Кожные покровы напряжены. Эти изменения очень напоминают склеродермические. Редко пациенты жалуются на ишемические некрозы, кальциноз мягких тканей и формирование фиброзных контрактур.

Часто встречаются хронические высыпания с негрубым рубцеванием, напоминающие дискоидную красную волчанку. (На фото изображено это заболевание). Реже отмечаются диффузное облысение, телеангиэктазии на лице и кистях рук, очаги гипер- либо гипопигментации.

Почечные расстройства

В редких ситуациях у пациентов с этим синдромом встречаются поражения почек. Бывали случаи, когда пациенты умирали от прогрессирования почечной недостаточности.

Поражения легких

У пациентов могут наблюдаться:

- уменьшение дыхательного объема;

- снижение диффузной способности.

На рентгене заметны плевральные спайки, проявления интерстициальной пневмонии, а также экссудат в плевре.

Патологии сердечной деятельности

Расстройства работы сердца при синдроме Шарпа встречаются реже, чем поражения легких. Самым опасным признаком считается экссудативный перикардит. Кроме того, встречается миокардит, вызывающий недостаточность артериального клапана, а также кровообращения. Во время гистологических исследований, в некоторых ситуациях, может обнаруживаться сужение просвета мелких сосудов, зоны некроза миокарда, воспалительные инфильтраты или утолщение интимы.

Расстройства в пищеварительной системе и органах брюшины

У большинства больных наблюдаются расстройства пищевода, уменьшение давления сфинктеров, снижение перистальтики. Обычно эти патологии не выражены.

Болезнь нечасто вовлекает в патологический процесс кишечник. Могут наблюдаться:

- коликообразные боли;

- снижение перистальтики;

- чередование запора и поноса;

- метеоризм.

Кроме того, бывали случаи перфорации кишечника.

Возможно незначительное увеличение печени, однако, ее работа не нарушена. Реже наблюдается увеличение селезенки.

Другие симптомы болезни

Кроме вышеперечисленных проявлений, синдром Шарпа может протекать с последующими симптомами:

- лимфаденопатией;

- невралгией тройничного нерва.

Крайне редко обнаруживается тиреоидит Хашимото, а также синдром Шегрена.

Как диагностируется

Смешанное заболевание соединительной ткани тяжело поддается диагностированию, поскольку протекает с проявлениями, схожими с иными болезнями.

Смешанное заболевание соединительной ткани тяжело поддается диагностированию, поскольку протекает с проявлениями, схожими с иными болезнями.

Для постановки точного диагноза используют следующие диагностические мероприятия:

- Общий и биохимический анализ крови. В крови отмечается лейкопения, гипохромная анемия, увеличенное СОЭ. Биохимическое исследование обнаруживает гиперглобулинемию и ревматоидный фактор.

- Общий анализ мочи. Помогает выявить протеинурию, гематурию и цилиндрурию.

- Рентгенография грудины. Позволяет обнаружить гидроторакс и инфильтрацию легочной ткани.

- Эхокардиография. Выявляет патологии клапанов и экссудативный перикардит.

- Серологическое исследование. Обнаруживает повышение титра АНФ при крапчатом типе иммунофлуоресценции.

- Функциональные легочные тесты проводятся для выявления легочной гипертензии.

Основным признаком недуга считается наличие антител в сыворотке крови.

Как лечится

Болезнь Шарпа требует длительного лечения, целью которого является поддержание работы пораженных органов и профилактика осложнений. Больным рекомендуют ведение активного способа жизни и придерживание диеты, исключающей жирное и жаренное. Обычно лечение проводят амбулаторно.

Медикаментозная терапия включает прием последующих препаратов:

- Нестероидных противовоспалительных средств: Диклофенак натрия.

- Кортикостероидных гормонов: Преднизолон.

- Цитостатических, а также противомалярийных лекарств: Азатиоприн, Гидроксихлороквин.

- Кальций-антагонистов: Нифедипин.

- Простагландинов.

При правильном и своевременном лечении прогноз недуга носит благоприятный характер.

Последствия болезни

При несвоевременном и неправильном лечении синдром Шарпа способен спровоцировать развитие опасных осложнений, а в некоторых ситуациях недуг может закончиться летально. Например, в результате инсульта, печеночной недостаточности, инфаркта миокарда или разрыва толстой кишки. Профилактических мероприятий пока еще не разработано.

Синдром Шарпа считается опасным аутоиммунным заболеванием, протекающим без характерных симптомов. По этой причине недуг тяжело поддается диагностированию. Причинные факторы развития болезни до конца не изучены. Смешанное заболевание соединительной ткани нуждается в продолжительной терапии при помощи медикаментозных средств. Самолечение может спровоцировать развитие опасных осложнений.

osteocure.ru

Синдром Шарпа. Клиническая картина

В клинической картине СЗСТ можно выделить ряд симптомов, характерных для наиболее часто встречаемых ДБСТ (ССД, ДМ и СКВ). Типичные клинические признаки СЗСТ включают полиартрит, синдром Рейно, припухлость рук или склеродактилию, поражение мышц, легких, пищевода. Лимфаденопатия, алопеция, высыпания на скулах, серозит, поражение сердца и почек — менее частые признаки. Основные симптомы, встречающиеся при СЗСТ, приведены в табл. 7.13.Как видно из табл. 7.13, наиболее часто встречается суставной синдром. Он может быть представлен в виде артралгий или нестойкого мигрирующего полиартрита. У 3/4 больных отмечается явный артрит. В ряде случаев может наблюдаться артрит, напоминающий поражение суставов при ревматоидном артрите. Однако, в отличие от последнего, истинно прогрессирующее поражение суставного хряща и эпифизов костей наблюдается редко. Процесс, как правило, ограничивается единичными поверхностными эрозиями. Наиболее часто поражаются пястно-фаланговые, проксимальные межфаланговые и лучезапястные суставы.

Чаще встречается плотная припухлость сгибателей пальцев рук, связанная с ладонным теносиновитом. Изредка могут наблюдаться аваскулярные некрозы головок бедренных костей, начальные признаки остеолиза ногтевых фаланг пальцев рук, а также при рентгенологическом исследовании — мелкие глыбки кальция в мягких тканях конечностей (синдром Тибьержа—Вейссенбаха) — признаки, характерные для ССД.

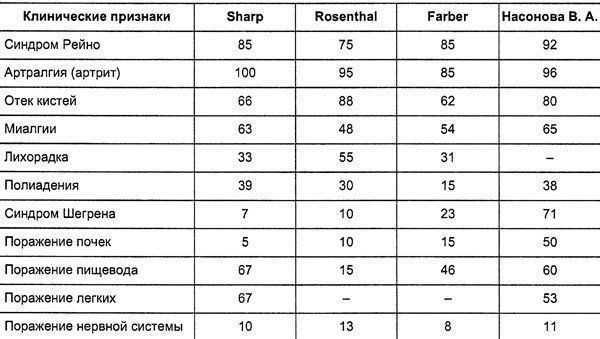

Таблица 7.13. Распространенность основных клинических синдромов смешанного заболевания соединительной ткани, в %

Вторым по частоте и ранним признаком заболевания является синдром Рейно. Он может предшествовать другим проявлениям заболевания за несколько месяцев или лет. Лишь у половины больных он характеризуется типичными двух- или трехфазными изменениями цвета конечностей и сохраняется на всем протяжении болезни. В остальных случаях синдром Рейно протекает стерто и крайне редко ведет к развитию некрозов или язв. Возможно полное обратное его развитие через 2—4 года от начала заболевания.

Мышечный синдром протекает в виде как преходящих миозитов, так и выраженного полимиозита с типичным поражением проксимальных мышечных групп, их спонтанной или пальпаторной болезненностью и слабостью, сопровождающимися повышением уровня креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы и альдолазы плазмы крови. Для мышечного синдрома характерно быстрое купирование его клинических и лабораторных проявлений при назначении глюкокортикостероидов.

Электромиографическое исследование выявляет типичные для воспалительного миозита изменения. При биопсии обнаруживают дегенерацию мышечных волокон, периваскулярную и интерстициальную инфильтрацию плазматическими клетками и лимфоцитами. Даже при слабо выраженной мышечной слабости гистохимический и иммунологический анализ выявляет перифасциальнук атрофию, отложения иммуноглобулинов в неизмененных сосудах, фибрил лах, вокруг или в саркоплазматической мембране или в перимизиальной сосудистой ткани. В результате длительного наблюдения за больными СЗСТ установлено, что почти у 40% из них полимиозит может быть причиной летального исхода.

Кожный синдром характеризуется полиморфизмом, сочетанием специфических и неспецифических признаков различных системных заболеваний. Почти у 2/3 больных СЗСТ наблюдается отечность кистей рук, в результате чего пальцы часто имеют «сосискообразный» вид, кожа при этом напряжена и утолщена, что нередко служит поводом для постановки диагноза ССД. Однако, в отличие от последней, стадия диффузного отека при СЗСТ редко завершается индурацией и атрофией кожи со стойкими сгибательными контрактурами.

При биопсии кожи обнаруживаются изменения в виде выраженного отека и увеличенного содержания коллагена. В редких случаях встречаются изъязвления на кончиках пальцев рук или развитие гангрены концевой фаланги. У 40% больных отмечаются волчаночноподобные высыпания, включая высыпания на скулах, диффузную, не оставляющую рубцов эритематозную сыпь, а также хронические рубцующиеся дискоидные поражения. Из других кожных проявлений можно отметить алопецию, области гипер- и гипопигментации, околоногтевые телеангиэктазии, телеангиэктазии на кистях рук и лице.

У ряда больных может наблюдаться характерный для дерматомиозита периорбитальный отек с фиолетовой окраской век и эритематозные пятна над суставами рук, локтевыми и коленными суставами. Тяжелые некротические и язвенные изменения кожи встречаются исключительно редко. У таких больных отмечаются отложения иммуноглобулинов в дермально-эпидермальной зоне.

Поражения пищевода при СЗСТ встречаются часто, однако в 80% случаев они носят характер дисфункции и в 70% случаев не вызывают каких-либо жалоб. Эти дисфункции диагностируются с помощью рентгенологических или специальных методик (эзофагоманометрия). Обычно выявляется уменьшение амплитуды перистальтики в дистальных 2/3 пищевода и уменьшенное давление сфинктера пищевода. Рефлюкс-эзофагит иногда приводит к образованию язвы и стриктуры пищевода.

Больные могут жаловаться на дисфагию и изжогу. Крайне редко в патологический процесс вовлекаются другие отделы желудочно-кишечного тракта. Поражение кишечника может проявляться гипокинезией, псевдодивертикулезом, дилатацией, секреторной диареей, склерозом. Как казуистика описаны синдром мальабсорбции и перфорации кишечника в связи с васкулитом, а также выраженные гастроинтестинальные изменения, сходные с таковыми при ССД.

На начальных этапах изучения СЗСТ поражение почек наблюдалось у 5—10% больных. Однако длительное наблюдение за этой группой больных позволило диагностировать патологию почек у 50% пациентов. Чаще отмечаются признаки гломерулонефрита и лишь изредка — почечная васкулопатия, как при ССД, манифестирующая злокачественной гипертензией. Редко присоединяется нефротический синдром. При нефробиопсии обнаруживают мезангиально-пролиферативный или мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит. Клиническим проявлением нефрита чаще всего является изолированный мочевой синдром, в ряде случаев преходящий, без тенденции к прогрессированию.

Поражение легких протекает обычно на ранних стадиях заболевания клинически бессимптомно и может не распознаваться без более детального обследования. Исследование функции внешнего дыхания выявляет снижение диффузионной способности у 73% больных, жизненной емкости легких у 33% и общей жизненной емкости легких у 41% пациентов. При рентгенологическом обследовании выявляется усиление и деформация легочного рисунка, признаки хронического интерстициального пневмонита, экссудативный плеврит, плевральные спайки и др.

При прогрессировании заболевания у больных появляются жалобы на одышку и кашель, которые могут стать ведущими проявлениями СЗСТ. Считают, что их основой является фиброзирующий альвеолит или легочная гипертензия, которые могут стать причиной летального исхода.

Таким образом, поражение легких при СЗСТ имеет черты, сходные с таковыми при ССД.

Капилляроскопическое сосудистое исследование ногтевого ложа часто выявляет тяжелые сосудистые изменения до того, как появляются симптомы поражения легких. У этих больных в дальнейшем нередко развивается легочная гипертензия. Значительно реже, чем при других ДБСТ, наблюдается поражение серозных оболочек, что проявляется адгезивным или выпотным плевритом и/или перикардитом.

Поражение сердца встречается реже, чем поражение легких. Наиболее часто встречается экссудативный перикардит.

Описаны случаи миокардита, аортальной недостаточности и пролапса створок митрального клапана. При электрокардиографическом исследовании выявляется экстрасистолия (желудочковая и наджелудочковая), нарушения проводимости (атриовентрикулярные блокады, блокады ножек пучка Гиса и др.).

Неврологические изменения отмечаются у 10% больных СЗСТ. Наиболее часто встречается поражение тройничного нерва и полинейропатия. Редко диагностируются церебральный васкулит, органические психические синдромы, менингит и эпилепсия.

В развернутой стадии заболевания почти у половины больных встречается синдром Шегрена (паренхиматозный паротит с незначительной ксеростомией, реже сухой кератоконъюнктивит, протекающий в основном доброкачественно) и тиреоидит Хашимото.

Перечисленные синдромы у 1/3 больных могут протекать на фоне лихорадочной реакции и сопровождаться лимфаденопатией. Лимфатические узлы могут быть значительно увеличены, что требует исключения лимфомы.

Гистологическое исследование биопсированного лимфатического узла у больного СЗСТ позволяет выявить лимфоидную гиперплазию. Реже отмечается гепатомегалия и спленомегалия без тяжелых нарушений функции органов.

Течение СЗСТ характеризуется полиморфизмом клинических проявлений. В раннем периоде заболевания преобладают «периферические» признаки, ассоциируемые с началом ССД (артралгий, артриты, синдром Рейно). В развернутой стадии значительное место занимает висцеральная патология, свойственная ССД (поражение пищевода, базальный пневмофиброз), СКВ (серозиты, пневмониты, поражение почек, ЦНС). Часто в этой стадии наблюдаются миозиты и слабость проксимальных мышечных групп. В конечной стадии на фоне регрессии симптомов воспаления преобладают склероподобные поражения кожи, синдром Рейно, а также суставной синдром.

В.И. Мазуров

medbe.ru

Синдром Шарпа | | Сайт о здоровье

Среди ряда специфических и довольно редко встречаемых заболеваний стоит отметить смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ) или синдром Шарпа, которое можно описать как самостоятельную форму ревматизма. Недуг поражает чаще всего поражает людей после 30 лет, и особенно женщин, которые болеют им в 4,5 раза чаще, нежели мужчины.

Главными признаками заболевания являются множественные боли в суставах и мышцах, серьезные отеки кистей рук, скачкообразные увеличения температуры и различные формы артритов. При поражении суставов во многом отмечается схожая картина у большинства больных: симметричные артриты локтевых и коленных суставов, межфаланговых и пястно-фаланговых суставов. Как правило, серьезных деформаций и смещений не наблюдается, и болезнь плавно перетекает в хронические формы с развитием симптомов. При поражениях мышц часто наблюдается частичная потеря подвижности крайних конечностей. Зачастую синдром Шарпа тесно взаимосвязан с синдромом Рейна, который выступает признаком СЗСТ, и диагностируется у более чем 36 % больных, протекать он может очень тяжело и часто поражает крайние конечности, приводя к гангрене пальцев.

У больных синдромом Шарпа почти всегда отмечаются патологические изменения кожи, она может приобретать сероватый оттенок и множественные отеки, подобные признаки проявляются у более чем 73 % заболевших. Особенно бросается в глаза ситуация на пальцах рук, где пальцы приобретают кривизну и утолщения. В большинстве случаев недуг не затрагивает важные органы человека вроде почек, сердца, легких, мозга, но отмечаются изменения связанные с пищеварительной системой. Фиксируются расстройства пищевода, и нарушение перистальтики кишечника, раздражение заднего сфинктера. Возможны коликообразные боли, запор, понос, вздутие живота.

Для лечения СЗСТ необходимо использовать кортикостероиды, которые благотворно влияют на весь организм в целом. Легкие и начальные стадия заболевания можно лечить небольшими дозами преднизолона. Если происходит поражение конкретных органов с последующим прогрессированием недуга – рекомендуются высокие дозы преднизолона (0,6 – 1 мг/кг массы тела). Эффект от гормональной терапии, и быстрое излечение наблюдается при адекватном, своевременном лечении (в первые недели от начала развития явления). Особенно это актуально при лечении индурации кожи, перистальтики пищевода, в этих случаях скорость оказания помощи – главный залог успешного лечения.

В целом, если говорить о результатах лечения синдрома Шарпа, вероятность благополучного исхода в борьбе с проблемой составляет около 84 %, а летальность всего 6-7 %. Более 90 % людей переболевших такой болезнью возвращаются к нормальному, первоначальному образу жизни, без особых осложнений для себя. Смертность связана напрямую с запущенностью процесса, либо отсутствием дополнительной помощи, и в большинстве случаев наступает при обострениях симптомов и повреждения конкретных органов человека. Такие случаи отмечены при поражении легких, инфаркте миокарда, кровоизлияниях в мозг, дополнительных инфекциях, перфорации толстой кишки, почечной недостаточностью. Диагноз СЗСТ в настоящее время ставиться достаточно редко, и скорее является исключением и гипер диагностикой. Наибольший пик задокументированных случаев пришелся на середину – конец 70 – х гг. 20 века. Зачастую проблема может не всегда себя часто проявлять, и идти под видом формы других болезненных процессов.

Вконтакте

Google+

LiveJournal

Одноклассники

ghhg.org

Синдром Шарпа — описание болезни

Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ), описанное в качестве самостоятельной ревматической болезни сравнительно недавно в соответствии с классическими представлениями адептов его нозологической самостоятельности характеризуется комбинацией клинических признаков, свойственных СКВ, системной склеродермии, РА и дерматомиозиту в сочетании с высоким титром антител к ядерному рибонуклеопротеиду в сыворотке крови. Авторы первых описаний этой болезни подчеркивали также, что к ее характерным чертам могут быть отнесены редкость поражения почек, эффективность лечения кортикостероидами и в целом относительно благоприятный прогноз.

Хотя сочетанные формы перечисленных выше заболеваний серьезно анализировались задолго до соответствующих работ G. Sharp, своеобразием подхода этого автора явился приоритет иммунологических критериев. По существу исходным основанием для выделения СЗСТ в качестве самостоятельной единицы послужило не столько сочетание клинических симптомов различных ДБСТ, сколько частое обнаружение у соответствующих больных антител к конкретному ядерному рибонуклеопротеиду (яРНП), обладающему антигенными свойствами, разрушаемому РНКазой и обнаруживаемому в солевом экстракте вилочковой железы. В литературе он часто описывается также под названием растворимый ядерный антиген, или Мо-антиген. Необходимо подчеркнуть, что определение антител к яРНП требует высокой иммунологической квалификации, поскольку до проведения анализа необходимо отделение яРНП от остальных антигенов, содержащихся в экстракте вилочковой железы. В данном экстракте содержится более 15 антигенов, 6 из них имеют большое значение для ревматологии, встречаясь при названных ревматических заболеваниях со значительной частотой (не ниже 20%), что было подтверждено проверочными исследованиями в различных исследовательских центрах.

Конкретное определение антител к яРНП проводится различными методиками — иммунофлюоресценцией, гемагглютинацией и контриммуноэлектрофорезом.

В первых публикациях сообщалось, что антитела к яРНП являются специфическим лабораторным симптомом СЗСТ, позволяя легко ориентироваться в диагнозе. Указывалось, в частности, что эти антитела не только обнаруживали почти у 100% больных СЗСТ, но и отсутствовали они в 398 из 400 контрольных сывороток. Последующие наблюдения, однако, опровергли представления о СЗСТ как о единственном ревматическом заболевании, диагноз которого может быть поставлен с помощью одного иммунологического показателя. В современных руководствах по ревматическим болезням СЗСТ выступает в основном как клиническое понятие с характерными, но отнюдь не специфическими иммунологическими особенностями.

СЗСТ чаще возникает у лиц старше 30 лет (средний возраст около 37 лет). Женщины болеют в 4 раза чаще мужчин. В соответствии с названием обращает внимание множественность и разнообразие симптоматики.

Симптомы болезни Синдром Шарпа

Первыми признаками СЗСТ чаще всего бывают умеренно выраженный синдром Рейно, боль в суставах и мышцах, плотный отек кистей рук, артриты, субфебрильная температура, общее недомогание в сочетании с гипергаммаглобулинемией, увеличением СОЭ и появлением в сыворотке антинуклеарного фактора с крапчатым типом свечения. В дальнейшем клиническая картина заболевания продолжает постепенно развиваться и достигает большей определенности, позволяющей высказать правильные предположения относительно диагноза и провести соответствующие лабораторные исследования (прежде всего определение антител к яРНП).

Поражение суставов. Артралгии встречаются практически у всех больных СЗСТ, а истинные артриты — более чем у половины. В большинстве случаев отмечаются симметричные артриты проксимальных межфаланговых, пястно-фаланговых, лучезапястных, коленных и локтевых суставов. Поражение позвоночника и крестцово-подвздошных суставов практически всегда отсутствует. Артриты склонны к хроническому рецидивирующему течению, но в целом оказываются менее тяжелыми, чем при РА. Серьезные деформации встречаются относительно редко, хотя у ряда больных рентгенологически отмечаются остеопороз и небольшие эрозии, иногда асимметричные. Сходство с истинным РА в подобных случаях усугубляется тем обстоятельством, что у большинства больных СЗСТ в крови обнаруживают РФ.

Для поражения мышц у больных СЗСТ характерна слабость в проксимальных отделах конечностей в сочетании со спонтанной или пальпаторной болезненностью либо без нее. Эти явления встречаются приблизительно у половины больных. В сыворотке крови может быть повышение уровня креатинфосфокиназы и альдолазы. Электромиограмма в подобных случаях типична для воспалительных миопатий; при биопсии обнаруживают дегенеративные изменения мышечных волокон, интерстициальную и периваскулярную инфильтрацию лимфоцитами и плазматическими клетками, отложения IgG и IgM в тканях мышц. При максимальной выраженности этих изменений с некрозом мышечных волокон и участками их регенерации гистологическая картина неотличима от таковой при классическом дерматомиозите.

Синдром Рейно нередко бывает первым признаком СЗСТ. У отдельных больных он протекает очень тяжело и приводит к гангрене пальцев. В редких случаях синдром Рейно сочетается с признаками васкулита пальцев («дигитальный васкулит»), что проявляется мелкими точечными кровоизлияниями вокруг ногтей и на подушечках пальцев, неотличимыми от таковых при РА.

Во многих исследованиях подчеркивается частое сочетание синдрома Рейно с наличием антител к яРНП. Даже при изолированном («идиопатическом») синдроме Рейно эти антитела обнаруживают почти у 30% больных. Отдельные авторы высказывали предположение, что в подобных случаях имеет место ранняя стадия СЗСТ, но доказательств подобной точки зрения не представлено.

Изменения кожи. Приблизительно у 70% больных СЗСТ отмечается отечность кистей рук, в связи с чем пальцы имеют вид утолщенных и иногда несколько суживающихся к концу. Кожа при этом напряжена и утолщена; при ее биопсии обнаруживают увеличение количества коллагена и отек. Подобные изменения, весьма напоминающие склеродермические, могут достигать значительной выраженности, но тем не менее диффузный склероз кожи, ее сращивание с подлежащими тканями, образование фиброзных контрактур и кальциноз мягких тканей наблюдаются редко. Столь же редки типичные для классической склеродермии ишемические некрозы и изъязвления кончиков пальцев. Весьма часты (до 40%) хронические, сопровождающиеся негрубым рубцеванием высыпания типа дискоидной красной волчанки, а также не оставляющая рубцов диффузная эритематозная сыпь (в том числе на лице), напоминающая таковую при СКВ. Аналогичным образом, эритематозные пятна над пястно-фаланговыми и проке имальными межфаланговыми суставами и особенно фиолетовая отечность век по существу тождественны соответствующим изменениям кожи при дерматомиозите. К менее частой кожной патологии, наблюдавшейся у больных СЗСТ, относятся очаги гипер или гипопигментации, телеангиэктазии на лице и кистях рук (в том числе вокруг ногтевого ложа), диффузное облысение.

Почечная патология. Создатели концепции СЗСТ считают, что почки при этом заболевании поражаются редко (около 10%), а в случае развития почечных изменений они не выражены. С помощью биопсии устанавливают обычно мезангиальные пролиферативные изменения или мембранознопролиферативный нефрит. R. Bennett и В. Spargo предположили, что именно преобладание мембранозной нефропатии является причиной относительно хорошего прогноза больных СЗСТ с поражением почек, поскольку и при СКВ мембранозный нефрит отличается сравнительно благоприятным течением. Тем не менее известны описания больных СЗСТ, умерших от прогрессирующей почечной недостаточности.

Поражения легких редко имеют клиническое значение, хотя при целенаправленном исследовании устанавливают у большинства больных такие функциональные нарушения, как снижение диффузионной способности и уменьшение дыхательного объема. При рентгенографии нередко обнаруживают признаки интерстициальной пневмонии, экссудат в плевре и плевральные спайки. Выраженность этих изменений обычно весьма скромная, и лишь у отдельных больных легочные проявления с характерными жалобами (кашель, одышка) выступают на первый план. Считают, что их основой является фиброзирующий альвеолит.

Нарушения сердечной деятельности встречаются реже, чем легочная патология. Наиболее серьезное из них — экссудативный перикардит, который у ряда больных трактуется неправильно (в частности, как вирусный). Описаны также миокардит, приводящий к недостаточности кровообращения, и недостаточность аортального клапана. При гистологическом исследовании сердца больных; не имевших при жизни клинических признаков кардиальной патологии, обнаруживали в ряде случаев участки некроза миокарда, интерстициальные и периваскулярные воспалительные инфильтраты, фиброз межуточной ткани, утолщение интимы и сужение просвета части мелких сосудов.

Пищеварительная система и органы брюшной полости. У 80% больных обнаружены функциональные расстройства пищевода, устанавливаемые с помощью специальных методов (в частности, эзофагоманометрии). Отмечено снижение перистальтики в нижних Уз пищевода, уменьшение давления верхнего и нижнего сфинктера. У большинства больных эти нарушения не имеют реального значения и не вызывают каких-либо жалоб, оставаясь лишь чисто инструментальным функциональным показателем.

Кишечник вовлекается в процесс редко. Снижается перистальтика, отмечаются коликообразные боли, вздутие, чередование поноса и запора, синдром недостаточного всасывания, т. е. симптомы, характерные для системной склеродермии. Известны случаи перфораций кишечника.

Возможно небольшое увеличение печени, но функции ее не нарушаются. Редко несколько увеличивается селезенка.

Другие клинические проявления. Среди прочих симптомов СЗСТ следует отметить прежде всего встречающуюся у 1/3 больных лимфаденопатию, которая в отдельных случаях бывает настолько выраженной, что симулирует злокачественную лимфому. Приблизительно у 10% больных отмечается невралгия тройничного нерва. В единичных случаях при СЗСТ обнаружены синдром Шегрена и тиреоидит Хашимото.

Диагностика болезни Синдром Шарпа

Сочетание симптомов, в разной степени свойственных различным ДБСТ, объясняет диагностические затруднения при распознавании СЗСТ. Первый диагноз часто бывает неправильным и определяется преобладающими клиническими признаками. Так, сочетание синдрома Рейно с отеком и утолщением кожи кистей рук, естественно, вызывает мысль о начале системной склеродермии. Слабость в проксимальных мышцах конечностей заставляет предполагать полимиозит (дерматомиозит), что представляется особенно обоснованным при одновременном наличии кожных поражений, прежде всего — отечности кожи век с фиолетовым оттенком. Плеврит, перикардит, артрит или артралгии, сопровождающиеся эритематозными кожными сыпями и лихорадкой, приводят к диагнозу СКВ. Хронический рецидивирующий симметричный полиартрит при одновременном обнаружении в сыворотке крови РФ может склонить врача к диагнозу РА.

Принципы дифференциальной диагностики СЗСТ демонстрирует сравнительную частоту важнейших симптомов при СЗСТ и клинически близких болезнях. Так, СЗСТ отличается от СКВ высокой частотой синдрома Рейно, отечности кистей рук, миозита, снижения перистальтики пищевода, поражения легких и, напротив, низкой частотой тяжелого поражения почек и ЦНС, LE-клеток, антител к нативной ДНК и Sm, гипокомплементемии. Основные отличия СЗСТ от системной склеродермии — значительная частота артритов, миозита, лимфаденопатии, лейкопении, гипергаммаглобулинемии и большая редкость диффузного склерозирования кожи. По сравнению с полимиозитом СЗСТ в гораздо большей степени, свойственны синдром Рейно, артрит, отек кистей рук, поражение легких, лимфаденопатия, лейкопения и гиперглобулинемия. Предположение о возможном СЗСТ должно быть обсуждено в тех случаях, когда свойственные ему и рассмотренные выше симптомы возникают у больных, заболевание которых трактовалось ранее как СКВ, склеродермия, полимиозит, синдром Шегрена, хронический активный гепатит, васкулит, вирусный перикардит, синдром Верльгофа. Естественно, что в подобных ситуациях необходимо возможно быстрее определить антитела к РНП, наличие которых столь существенно для диагноза СЗСТ.

Лечение болезни Синдром Шарпа

К особенностям СЗСТ относится обычно благоприятное влияние кортикостероидов на основные проявления болезни. Легкие формы болезни часто удается успешно лечить малыми дозами преднизолона, а в ряде случаев — только НПВП. При тяжелых органных поражениях рекомендуются высокие начальные дозы преднизолона (до 1 мг/кг массы тела), которые в этих ситуациях дают особенно быстрый и полный эффект с возможностью уменьшения суточной дозы через относительно короткий период времени по сравнению с соответствующей тактикой при классических формах СКВ или системной склеродермии. Значительная положительная динамика артрита, миозита, серозита, кожных сыпей, гепато и спленомегалии, лимфаденопатии, анемии и лейкопении, а также нормализация температуры тела достигается после начала адекватной гормональной терапии в короткие сроки (от нескольких дней до нескольких недель), после чего можно постепенно уменьшать дозу стероидов до небольшой поддерживающей или до полной отмены. G. Sharp (1981) отмечает, что в результате указанных подходов к лечению большинство больных могут вернуться к нормальному или почти нормальному образу жизни. Обострения болезни, возникающие у некоторых больных после отмены кортикостероидов, обычно хорошо реагируют на возобновление гормональной терапии (иногда в несколько более высокой дозе). Хуже всего поддаются терапии «склеродермоподобные» черты СЗСТ (индурация кожи, нарушения диффузионной способности легких и снижение перистальтики пищевода), хотя на ранних стадиях болезни эти проявления также могут уменьшаться.

Недостаточно четкое обратное развитие основных симптомов СЗСТ после назначения кортикостероидов является основанием для включения в терапию на длительный срок иммунодепрессантов — азатиоприна, метотрексата или циклофосфамида.

Прогноз

СЗСТ считается относительно благоприятным. По данным J. Wolfe и соавт., обобщивших наблюдения за более чем 300 больными с длительностью болезни от 1 года до 25 лет (средняя длительность 7 лет), летальность составила только 7%. Причинами смерти были почечная недостаточность, поражение легких, инфаркт миокарда, перфорация толстой кишки, кровоизлияние в мозг, инфекция. У ряда больных СЗСТ описаны стойкие ремиссии в течение нескольких лет не только на фоне небольших поддерживающих доз кортикостероидов, но и без них.

Имеются также скептические соображения по поводу благоприятного течения и прогноза СЗСТ. В частности, подчеркивается, что в большинстве работ материалы анализируются в основном ретроспективно. При таком подходе, естественно, оцениваются только выжившие больные, что заведомо завышает результат.

При сопоставлении больных собственно СКВ и больных СЗСТ с «волчаночными» чертами обращается внимание, что лучший прогноз во второй группе в действительности связан с редкостью тяжелого поражения почек у этих больных. В связи с этим высказывается предположение, что в основе более благоприятного прогноза СЗСТ лежат особенности аутоиммунизации ядерными компонентами, в результате чего возникают не патогенные для почек антитела к нативной ДНК (столь свойственные классической СКВ), а гораздо более инертные в данном отношении антитела к яРНК, присущие СЗСТ.

Р. Venables. считает, что представления о хорошем прогнозе и благоприятной реакции на терапию при СЗСТ не выдержали проверки временем. Подчеркивается, в частности, что само по себе наличие антител к яРНК у больных системной склеродермией, дерматомиозитом и даже СКВ не означает в отличие от прежних представлений более благоприятного течения соответствующих болезней по сравнению с больными без указанных антител.

В заключение следует признать, что, несмотря на множество публикаций о СЗСТ как о самостоятельной нозологической единице, этот вопрос не может считаться окончательно решенным. С течением времени критерии этой болезни, считавшиеся наиболее важными и четкими (обязательное наличие антител к яРНП, хорошая реакция на терапию, сравнительно малое поражение почек, благоприятный прогноз), оказываются не столь строгими. Примечательно, что диагноз СЗСТ, весьма частый в конце 70х и начале 80х годов, теперь становится скорее исключением, что указывает на имевшую место гипердиагностику. Имеется определенная тенденция к диагностированию той основной ДБСТ, симптомы которой преобладают. Тем не менее типичные по своим клиническим и иммунологическим проявлениям формы СЗСТ реально существуют (хотя и не столь часто). По-видимому, их следует рассматривать как один из относительно закономерных вариантов сочетанных форм ДБСТ.

К каким докторам следует обращаться при болезни Синдром Шарпа

Ревматолог

znaniemed.ru

Синдром Шарпа — причины развития, симптомы и лечение

Содержание:

Синдром Шарпа – системное заболевание с многочисленными симптомами, которое одновременно сочетает в себе признаки красной волчанки, дерматомиозита и склеродермии. Сопровождается оно суставными, мышечными, кожными симптомами, синдромами Рейно и Шегрена. Протекает оно относительно легко и доброкачественно и обычно не даёт тяжёлых последствий.

Синдром Шарпа – системное заболевание с многочисленными симптомами, которое одновременно сочетает в себе признаки красной волчанки, дерматомиозита и склеродермии. Сопровождается оно суставными, мышечными, кожными симптомами, синдромами Рейно и Шегрена. Протекает оно относительно легко и доброкачественно и обычно не даёт тяжёлых последствий.

Это смешанное заболевание соединительной ткани чаще всего диагностируется у женщин 30 – 40 лет, причём у мужчин оно встречается в 4 раза реже.

Причины

Этот аутоиммунное заболевание, а значит, в его основе определяется большое количество антител к одному из полипептидов, а точнее — к рибонуклеопротеину. Обычно это наследственная патология, но она может появиться при нарушениях в эндокринной системе. Также может провоцироваться разными факторами, например, вирусной инфекцией, стрессами, травмами, переохлаждением и многими другими причинами.

Клиническая картина

Симптомы синдрома Шарпа многочисленны и многообразны. Начинается всё с таких проявлений, как:

- Незначительно выраженный синдром Рейно.

- Боль в суставах и мышцах.

- Отёк кистей.

- Артрит.

- Субфебрильная температура.

- Недомогание.

У большинства пациентов обнаруживается артрит, однако он протекает намного легче, чем при истинном ревматоидном артрите. Серьезные деформации относительно редки. Что же касается синдрома Рейно, то он начинает развиваться после проявления артрита и болей в мышцах. Иногда он может привести к такому заболеванию, как гангрена кончиков пальцев.

Кроме суставов, некоторые изменения можно обнаружить и на коже. Они очень похожи на те, что бывают при склеродермии. Пальцы утолщены, на руках имеется сильный отёк, они напряжены и утолщены. К более редким признакам можно отнести очаги гипер- или гипопигментации.

Что же касается внутренних органов, то они страдают незначительно. Так, например, те или иные патологии почек выявляются только в 10% всех случаев. Самое частое поражение – это мембранозный нефрит, что благоприятно воздействует на течение самого синдрома. Однако есть информация, что были случаи смерти от острой почечной недостаточности, которая развивалась при синдроме Шарпа.

Лёгочная и сердечная патология встречается относительно редко. В первом случае это пневмония, экссудат в плевре, плевральные спайки. Во втором случае – экссудативный перикардит и миокардит.

Что же касается патологии пищеварительной системы, то она встречается в 80% всех случаев смешанного заболевания соединительной ткани синдрома Шарпа. Отмечается снижение перистальтики, снижается давление нижнего и верхнего сфинктера, коликообразные боли, вздутие, чередование поноса и запора, перфорация кишечника. Возможно увеличение печени и селезёнки, но функция этих органов не нарушается.

Среди прочих симптомов можно выделить лимфаденопатию, которая иногда становится причиной развития злокачественной лимфомы. У 10% пациентов есть невралгия тройничного нерва.

Консервативное лечение

Для выбора единственно правильного метода терапии необходимо консультация ревматолога. В зависимости от того, насколько сильно поражены внутренние органы, может потребоваться и приём узких специалистов – кардиолога, невролога, гастроэнтеролога.

При развитии полиартрита и плеврита, которые часто рецидивируют, необходимо лечение, которое будет проводиться при помощи препаратов из группы НПВС, антималярийных лекарственных средств, курсов введения преднизолона или метотрексата.

Воспалительный процесс при полимиозите купируется при помощи того же преднизолона. Если есть значительное доминирование синдрома Рейно, то пациенту следует обязательно остерегаться провоцирующих приступ факторов, например, замерзания, вибрации, курения. С целью профилактики нередко используется нифедипин.

Лечение нарушений со стороны желудка и кишечника включает в себя использование диеты и приём антацидных препаратов.

При отсутствии лечения патология прогрессирует и может вызвать такие осложнения, как эзофагит, инфаркт миокарда, почечную недостаточность, инсульт, перфорация отдела толстого кишечника.

Введите свой e-mail, чтобы получить бесплатную книгу «7 простых шагов к здоровому позвоночнику»

vashaspina.ru